Содержание

Что такое эмоциональная культура, и как она формируется в обществе – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Современность можно назвать «чувствительным веком». С одной стороны, люди живо интересуются опытом переживаний и хотят подлинных чувств, с другой — рационализируют их ради успешного общения. Все это проявления эмоциональной культуры — системы социальных ожиданий по поводу переживания и выражения чувств. Доклад Ольги Симоновой об этом феномене состоится на ХХ Апрельской Международной научной конференции в ВШЭ. Рассказываем об основных тезисах.

Ценности самовыражения крайне важны для современного человека.

Отсюда внимание к чувствам как к проявлениям индивидуальности. Они нередко рассматриваются как «комментарии интересов и стремлений» человека, часть его идентичности.

Такая психологизация затронула общество в целом. Социальный опыт во многом интерпретируется через чувства. Личные переживания помогают ощущать общность с другими людьми. В этом смысле эмоциональные практики – инструмент социализации.

В этом смысле эмоциональные практики – инструмент социализации.

Эмоции в целом — высокорефлексивный феномен, и внимание к ним — проявление общей социальной рефлексивности по поводу сложного и быстро меняющегося мира.

Под эмоциональной культурой подразумеваются:

конфигурация представлений об эмоциях,

набор эмоциональных практик (они как воспроизводят, так и меняют определенные представления),

возможные сценарии эмоциональных реакций на разные вызовы,

социальные ожидания относительно переживаний и их выражения.

Последний пункт особенно показателен. Это эмоциональный режим — система норм для манифестации и управления чувствами, или feeling rules. В этой системе одни эмоции поощряются, другие — напротив, вытесняются как неприемлемые. Эти нормы транслируются в ходе социализации — обучения и воспитания.

Эмоциональная культура во многом регулирует жизнь современного общества. Вчерашний экономический и социальный детерминизм «был преодолен новым и не менее жестким детерминизмом — эмоциональным детерминизмом». Значение социальных и культурных условий в общественном сознании снижалось в пользу обсуждения личных эмоций. Причем в этой сфере есть свой специфический дискурс: эмотивы — разделяемые в обществе высказывания о переживаниях.

Значение социальных и культурных условий в общественном сознании снижалось в пользу обсуждения личных эмоций. Причем в этой сфере есть свой специфический дискурс: эмотивы — разделяемые в обществе высказывания о переживаниях.

Одной из первых типы эмоциональной культуры выделила американский антрополог Рут Бенедикт. Так, она писала о «культуре стыда», коллективистской и культивирующей внешний контроль, и о «культуре вины», индивидуалистической и поощряющей внутренний контроль. Многие исследователи впоследствии использовали противопоставление эмоций стыда и вины как принцип общей типологии культур. Стыд и вина, таким образом, выступают не только как эмоциональные переживания, связанные с разными моральными санкциями, но мыслятся как детерминанты культурного облика.

Если смотреть в динамике, то переход от традиционных коллективистских обществ к современным индивидуалистическим сопровождается распространением чувства вины как типичного переживания в ситуациях, связанных с моралью. Но это не означает, что чувство стыда совсем не входит в процесс социализации. Оно просто несколько затушевывается — как негативная эмоция.

Но это не означает, что чувство стыда совсем не входит в процесс социализации. Оно просто несколько затушевывается — как негативная эмоция.

Помимо комплекса вины, современное общество также нередко характеризуется специфической культурой страха, мобилизующей и позволяющей людям ориентироваться в сложном мире. Впрочем, по поводу определения детерминант эмоциональной культуры между исследователями нет согласия. Кто-то определяет ее как «культуру эмоциональной холодности», кто-то — как «культуру непризнанного стыда», «культуру симпатии», «культуру грусти/депрессии». При этом разные детерминанты могут сосуществовать. Наряду с усилением тревоги и страха, может сохраняться режим симпатии. Видимая бесчувственность может оборачиваться переживанием непризнанного стыда и пр.

Но, как ни назови современную эмоциональную культуру, она в любом случае характеризуется экспансией чувств в публичную сферу. Из приватной жизни переживания транслируются в общее публичное пространство. Это наглядно видно в социальных медиа, где демонстрируются и обсуждаются, казалось бы, глубоко личные чувства.

Это наглядно видно в социальных медиа, где демонстрируются и обсуждаются, казалось бы, глубоко личные чувства.

Другой явный процесс в сфере эмоциональной культуры — рационализация переживаний. С одной стороны, она позволяет больше узнать о человеческих переживаниях — с тем, чтобы управлять ими. Без такого контроля сложно жить в современном обществе. С другой стороны, чрезмерная рефлексивность в отношении чувств вызывает ностальгию по непосредственным эмоциям, их свободному выражению.

В науке «эмоциональный поворот» случился довольно давно, хотя и оставался подспудным. Уже классики социологии описывали жизнь общества через ее эмоциональный фон, доказывали, что эмоции тесно связаны с социальной структурой. Так, немецкий философ и социолог Георг Зиммель стремился показать, что контроль над чувствами стал ценностью и необходимостью в условиях большого города. Его американский коллега Толкотт Парсонс описывает идеологию светского «инструментального активизма», в соответствии с которой эмоциональные состояния подчинены рациональности и служат ее подкреплением.

Каждой социальной группе свойственно разделять те или иные эмоции. Это позволяет говорить об эмоциональном климате объединения, который оказывается фактором групповой динамики. Исследователи даже говорят об эмоциональных сообществах, объединенных групповыми felling rules. Автор такой концепции, американский историк-медиевист Барбара Розенвейн отмечает, что это «те же самые сообщества, что и социальные: семьи, кварталы, парламенты, цехи, монастыри, церковные приходы». Но, изучая их, исследователь ищет прежде всего системы чувств. Важно, что эти общины определяют как значимое для себя, как они оценивают переживания других и каковы модусы выражения эмоций.

Автор текста:

Соболевская Ольга Вадимовна,

20 марта, 2019 г.

Все материалы автора

Психология

Картотеки

Апрельская конференция 2019

тезисы

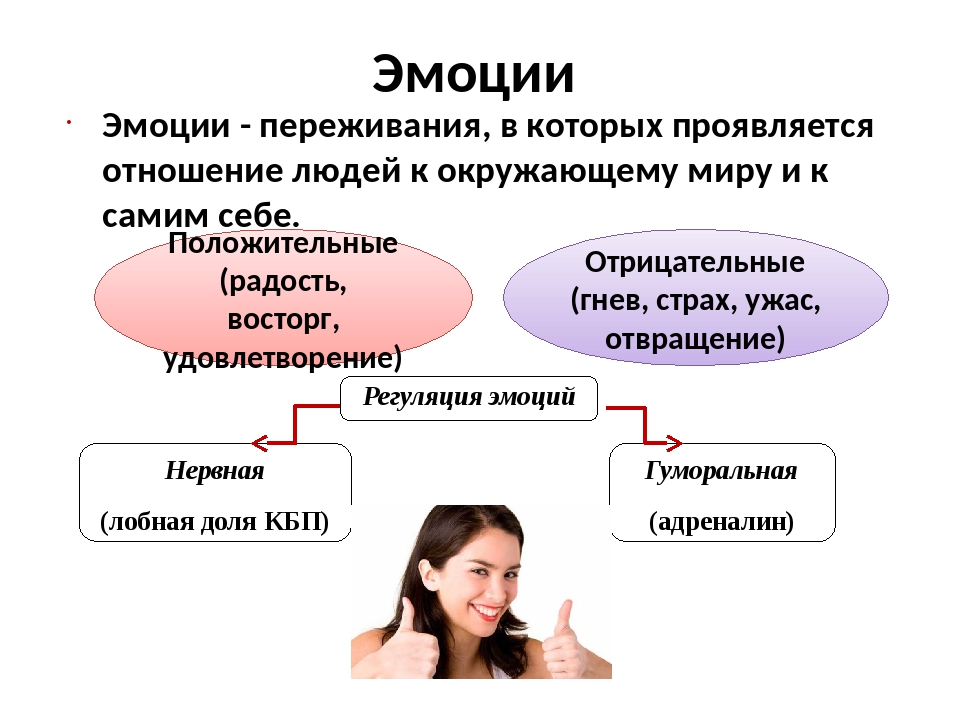

Определение, функции и условия возникновения эмоций. Возможные основания классификации эмоций

Внутренняя регуляция деятельности: эмоциональная и волевая. Они тесно связаны между собой. Н. Я. Грот: взаимосвязь психических процессов. Психический цикл – модель психического действия.

Они тесно связаны между собой. Н. Я. Грот: взаимосвязь психических процессов. Психический цикл – модель психического действия.

Четыре стадии:

объективное восприятие – ощущение.

субъективное восприятие – чувствование.

субъективная деятельность – стремление.

объективная деятельность – движение.

ОВ = стимул. ОД = реакция. СВ = эмоция. СД = воля. Эмоции обеспечивают принятие объекта, а воля готовность к действию.

Б. Спиноза. Любая вещь стремится прибывать в своем существовании (развиваться). В стремлении быть заключается подлинная сущность вещи. “Душа” – сознание, “тело” – организм. Душа стремится быть и сознает свое стремление, имея ясные или смутные идеи. Стремление души быть – воля. Когда стремление души и тела едины, то это – влечение. Если оно осознается, то это – желание. Аффект – состояния тела и идеи этих состояний, которые увеличивают или уменьшают способность тела к действию (и способность души к мышлению). Аффект – пассивное состояние, через которое душа переходит к большему или меньшему совершенству. Аффект – телесное непроизвольное состояние, связанное с возможностью управлять собой. Выделение простых аффектов: удовольствие, неудовольствие, желание. “Чувствуем влечение к чему-то из-за того, что считаем добром то, к чему чувствуем влечение”. Осознание аффектов – возможность управления поведением.

Аффект – телесное непроизвольное состояние, связанное с возможностью управлять собой. Выделение простых аффектов: удовольствие, неудовольствие, желание. “Чувствуем влечение к чему-то из-за того, что считаем добром то, к чему чувствуем влечение”. Осознание аффектов – возможность управления поведением.

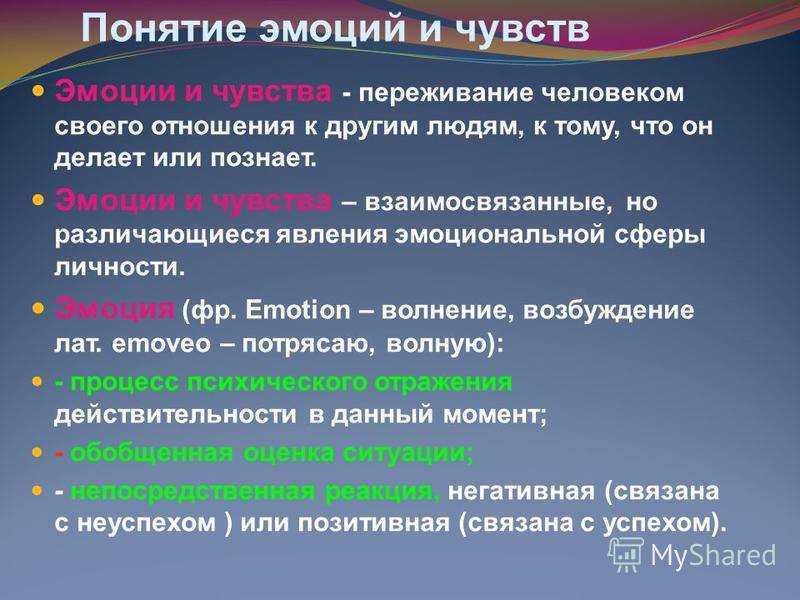

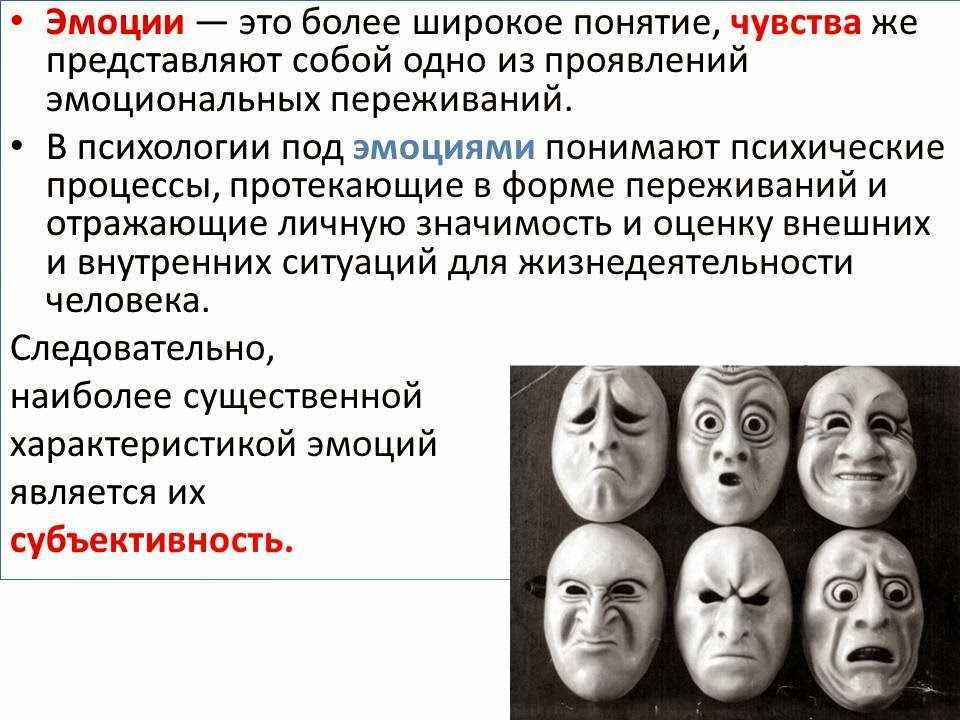

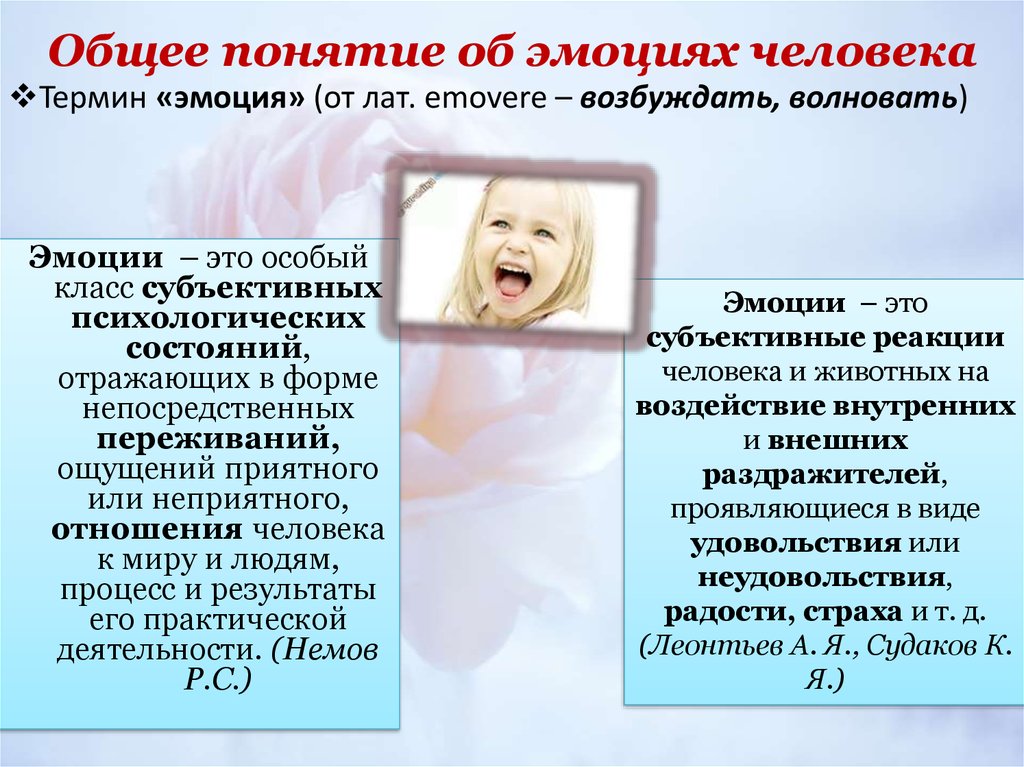

Определение эмоций. Рубинштейн: эмоция – психическое отражение актуального состояния потребностей. Эмоция – субъективный эквивалент потребности. Леонтьев: мотив – предмет потребности и предмет деятельности. Функции мотива: побуждение и образование смысла. Смысл – представленность в сознании отношения мотива к цели. Эмоция – психическая представленность смысла. Психоанализ: это ключ к познанию мотивов.

Различные аспекты изучения эмоций.

эмоциональное явление. Впервые психическое явление описывалось с помощью интроспекции психологии сознания. Вундт: элементарные эмоции – чувства, сложные эмоции – аффекты. В качестве явления он рассматривает элементы сознания: объективные и субъективные. Простое впечатление, связанное с объектом – объективный элемент. Любая эмоция связана с определенным предметом – предметность. Эмоция всегда – отношение к чему-то, это тесная связь с познавательной сферой. Субъективный элемент – переживание, подчеркивает приспособительный характер эмоций. Основная функция: синтез объективных элементов. Чистое ощущение – свойство объекта. Чувства задают целостность ощущения, т.е. эмоция связана с мотивом. Критерии различения чувств: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – разрядка. Более сложные эмоциональные явления – аффекты (процессы). Признак аффекта – продолжение во времени. Качество аффекта: преемственность чувств, их последовательность, обладающая целостностью. Аффект – форма течения чувств, которые связаны с изменением в протекании представлений. Сартр: эмоция как феномен. Феномен = описание + объяснение = “непосредственное понимание”. Феномен – то, что само себя объясняет. Человек существует в нескольких мирах. В социальном поведении – в рациональном мире (возможность умозаключать).

Простое впечатление, связанное с объектом – объективный элемент. Любая эмоция связана с определенным предметом – предметность. Эмоция всегда – отношение к чему-то, это тесная связь с познавательной сферой. Субъективный элемент – переживание, подчеркивает приспособительный характер эмоций. Основная функция: синтез объективных элементов. Чистое ощущение – свойство объекта. Чувства задают целостность ощущения, т.е. эмоция связана с мотивом. Критерии различения чувств: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – разрядка. Более сложные эмоциональные явления – аффекты (процессы). Признак аффекта – продолжение во времени. Качество аффекта: преемственность чувств, их последовательность, обладающая целостностью. Аффект – форма течения чувств, которые связаны с изменением в протекании представлений. Сартр: эмоция как феномен. Феномен = описание + объяснение = “непосредственное понимание”. Феномен – то, что само себя объясняет. Человек существует в нескольких мирах. В социальном поведении – в рациональном мире (возможность умозаключать). Мир эмоций архаичен (“магический мир”). “Пережить эмоцию – внезапно перейти из мира рационального в мир магический. Это регрессия сознания в иной способ существования”. Эмоция – это феномен, ее непосредственное переживание является конечным результатом. Если у человека критерий эмоциональной оценки единственный, то он живет в мире магии. Возможность анализа эмоций: отделение эмоциональной оценки от свойств объекта.

Мир эмоций архаичен (“магический мир”). “Пережить эмоцию – внезапно перейти из мира рационального в мир магический. Это регрессия сознания в иной способ существования”. Эмоция – это феномен, ее непосредственное переживание является конечным результатом. Если у человека критерий эмоциональной оценки единственный, то он живет в мире магии. Возможность анализа эмоций: отделение эмоциональной оценки от свойств объекта.

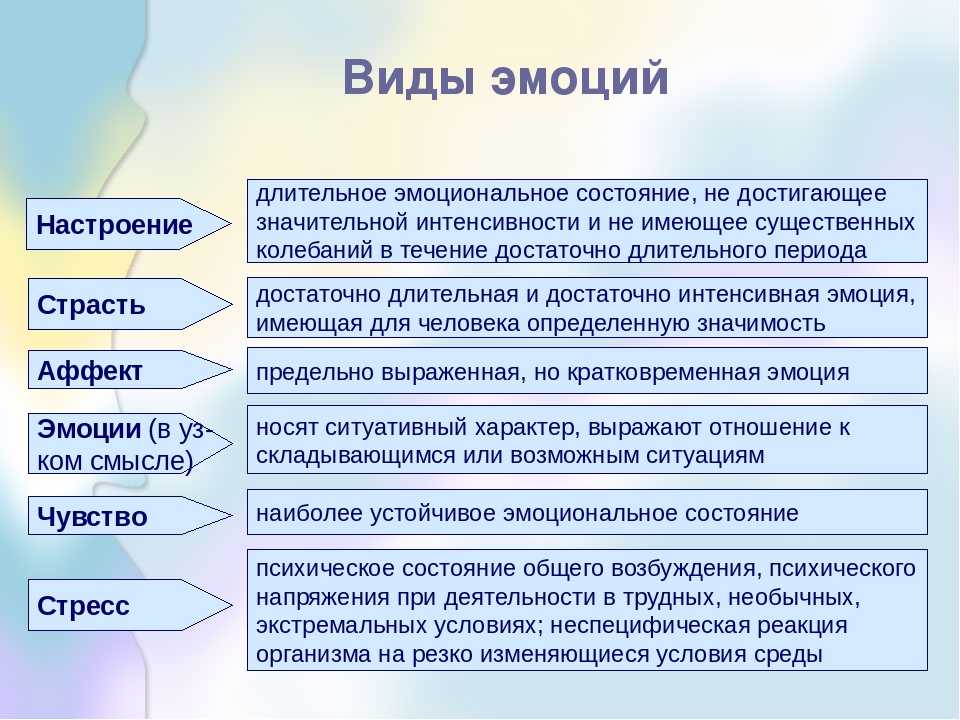

эмоциональное состояние. Приспособительное значение эмоциональных состояний. Их ситуативность. Их телесное выражение.

эмоциональный процесс. Теория Джемса – Ланге. Наблюдение объекта – телесные периферические изменения – их осознание – эмоция.

Физиология: не периферические, а центральные изменения. Это физиологический смысл эмоций. Психологический смысл: Клапаред. Уточнил теорию Джеймса-Ланге. Есть первичные оценки (чувства, которые следуют сразу же за наблюдением). Эмоция может не возникать, а чувственная оценка необходима, она обеспечивает приспособление к ситуации. Эмоция как конечный результат может разрушить деятельность. Исследования: Шектен, 60е годы. Испытуемые участвовали в испытании лекарства, которое как бы вызывает эмоцию (на самом деле – на 10-15 минут повышают общую телесную активность). Нужно определить, какую эмоцию вызывает препарат. В каждой группе помощник экспериментатора задает образец для понимания телесных изменений.

Эмоция как конечный результат может разрушить деятельность. Исследования: Шектен, 60е годы. Испытуемые участвовали в испытании лекарства, которое как бы вызывает эмоцию (на самом деле – на 10-15 минут повышают общую телесную активность). Нужно определить, какую эмоцию вызывает препарат. В каждой группе помощник экспериментатора задает образец для понимания телесных изменений.

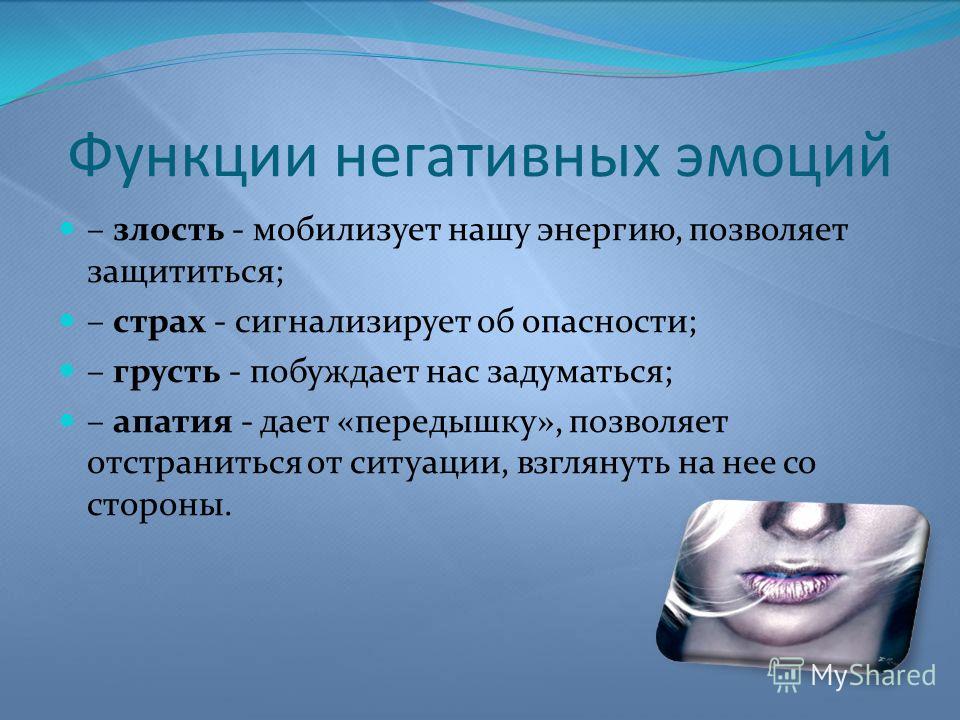

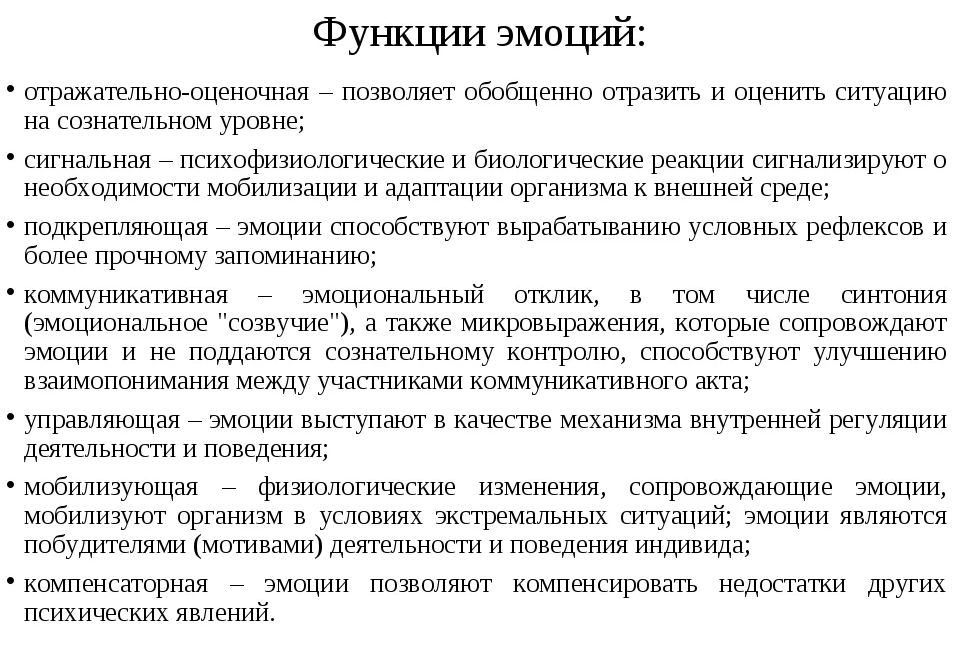

Функции эмоций.

оценка. Эмоциональный критерий оценки – функция от вероятности ожидаемого события. Функция образования аффективных следов, их совокупность – аффективная память. Она накапливается. Предвосхищение ожидаемого события часто его структурирует. Эмоциональное подкрепление: собственная оценка текущих событий. Следообразование: собственная оценка прошлых событий. Структурирование: предвосхищение будущих событий.

побуждение и организация. Функция мотивации. Эмоции мобилизуют организм к действию – функции не специфической активации организма. Организация: синтезирование впечатлений. Функция эвристики. Функция смыслообразования. Эмоция организует или разрушает деятельность.

Функция смыслообразования. Эмоция организует или разрушает деятельность.

экспрессия – коммуникация невербального общения. Уровни выражения: а) природный организм: эмоция как сигнал. б) социальный индивид: эмоция как знак. Шлосберг: шкала внешних выражений эмоций:Удивление,Любовь, Страх,Гнев,Отвращение, Презрение. в) личность: эмоция как символ. Непосредственное понимание субъектом собственной личностной проблемы. Юнг: чем сильнее эмоция, тем ближе она к архетипу. Это материал для анализа.

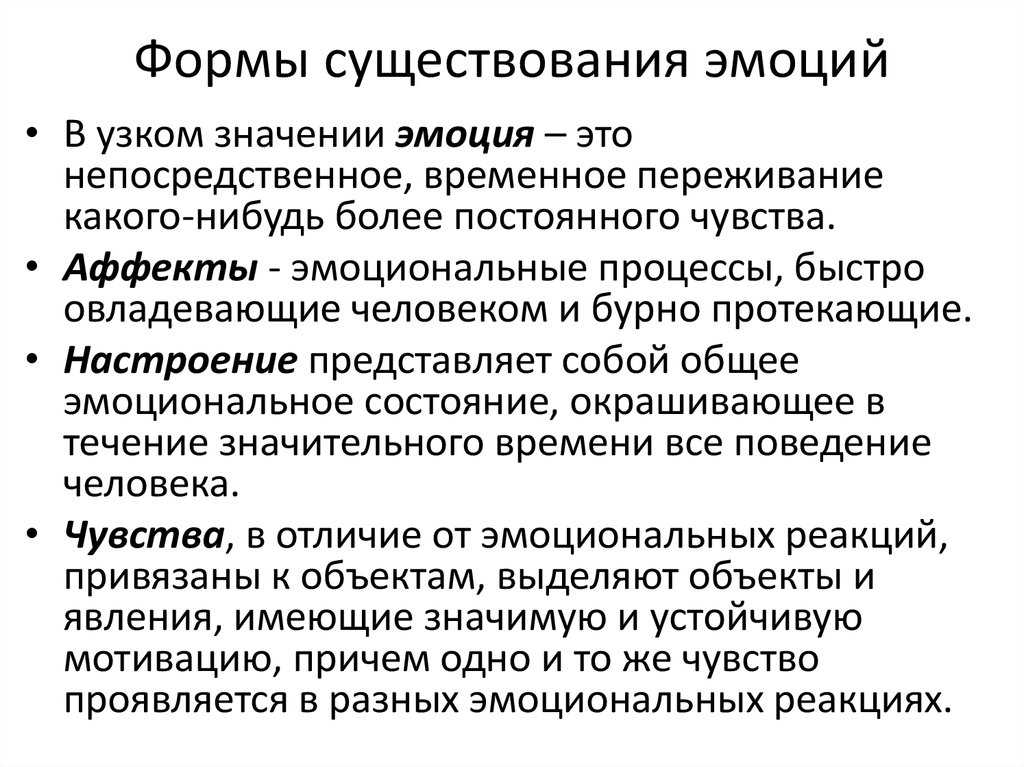

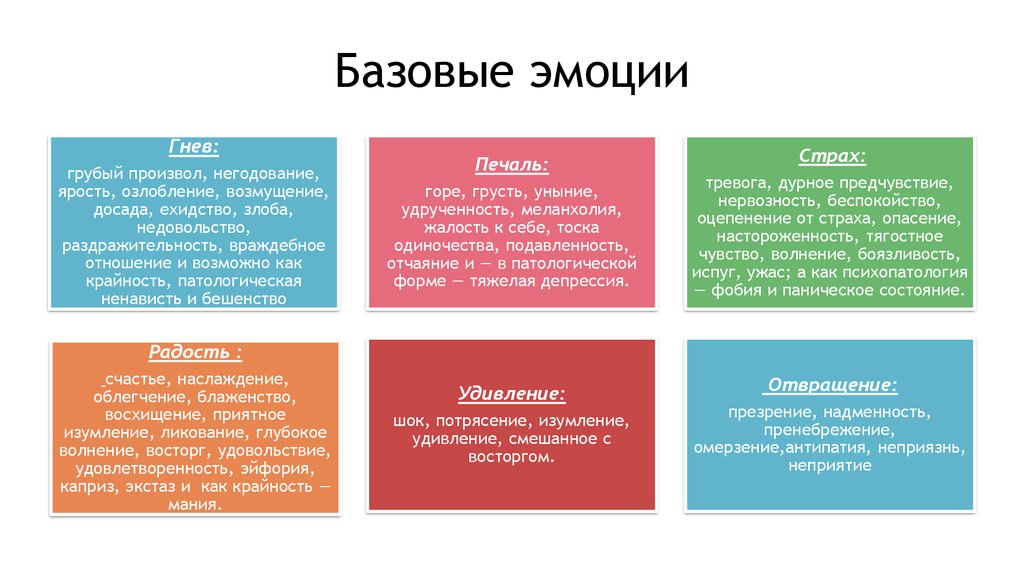

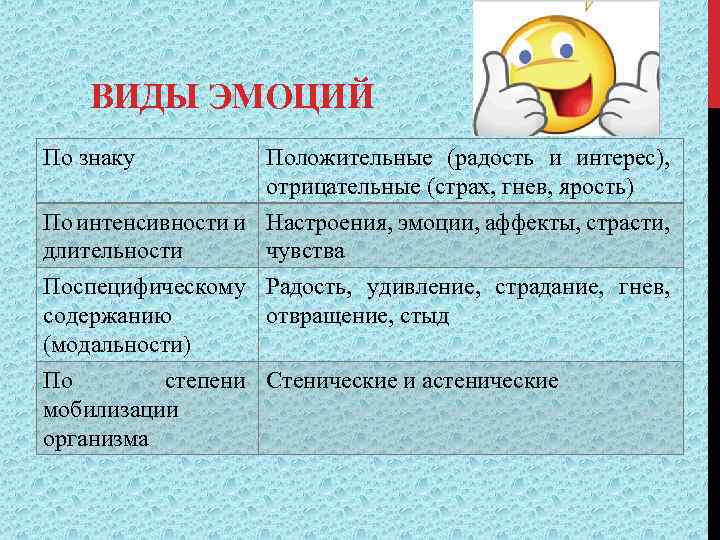

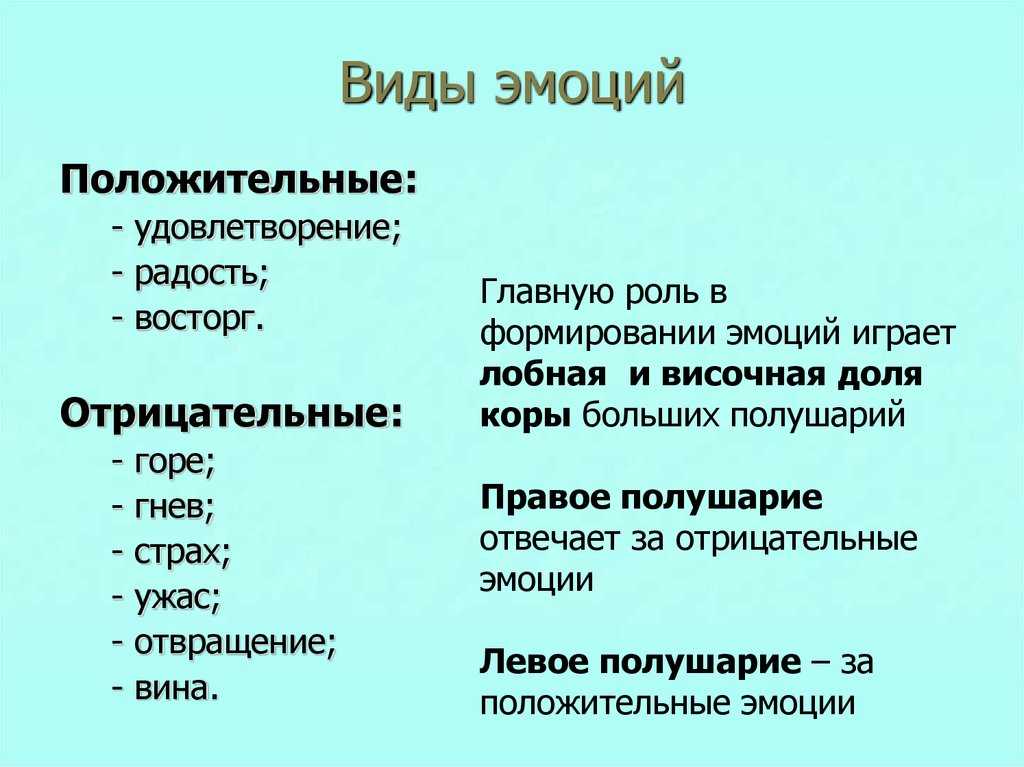

№2. Основание классификации. 1) отражаемый предмет. 2) функция. 3) уровень развития. (1) аффекты и эмоции. Если аффект переживается в самой ситуации, то эмоции могут быть и вне ее. Примеры собственно эмоций: тревожность. Рубинштейн. Три уровня эмоций: 1) “беспредметные” – состояние субъекта. 2) предметные – большинство эмоций. 3) обобщенные эмоции, связанные с мышлением. (2) а) выделение эмоций, которые выполняют функцию приспособления в ситуации. Эмоции модифицируют ситуацию в соответствии с базовой потребностью, чтобы в ней можно было действовать.

Эмоции. Чувства.Базовые потребности. Конкретные условия их удовлетворения.

Б) критерий: первичная оценка ситуации. Клапаред: чувства адаптивны, эмоции могут быть неадаптивными.

Липер: эмоция выполняет функцию мотива (побуждение). Мотивы: физиологические и эмоциональные (отличаются по связи с познавательной сферой). Эмоциональные процессы отделены от перцептивных, но сходны с ними по функции. (3) Леонтьев. Три класса эмоциональных процессов: 1) аффекты. 2) собственно эмоции. 3) чувства.

1. Теории эмоций в зарубежной психологии.

2. Теории эмоций в отечественной психологии.

3. Выражение эмоций. Проблема их объективной индикации.

Три группы выражения эмоций. 1) поведенческие реакции. Дарвин: мимика, пантомимика. Эмоции – рудименты природы. В них ярко проявляется приспособительный характер: эмоции в своих выражениях совпадают с характерами ориентировочных и оборонительных рефлексов. Выражение эмоций в речи. 2) физиологические вегетативные реакции. Например, КГР – составная часть ориентировочного рефлекса. Участие эмоций в познавательной деятельности. Феномен эмоционального решения мыслительной задачи. Гештальтпсихология: “Творческое предсостояние”. Если решение приходит, ему обязательно предшествует эмоциональное решение. 3) биохимические изменения. Они могут приводить к необратимым последствиям, которые действительно угрожают жизни.

Например, КГР – составная часть ориентировочного рефлекса. Участие эмоций в познавательной деятельности. Феномен эмоционального решения мыслительной задачи. Гештальтпсихология: “Творческое предсостояние”. Если решение приходит, ему обязательно предшествует эмоциональное решение. 3) биохимические изменения. Они могут приводить к необратимым последствиям, которые действительно угрожают жизни.

follow.ru

Внутренняя регуляция деятельности: эмоциональная и волевая. Они тесно связаны между собой. Н. Я. Грот: взаимосвязь психических процессов. Психический цикл – модель психического действия.

- Четыре стадии:

- объективное восприятие – ощущение.

- субъективное восприятие – чувствование.

- субъективная деятельность – стремление.

- объективная деятельность – движение.

ОВ = стимул. ОД = реакция. СВ = эмоция. СД = воля. Эмоции обеспечивают принятие объекта, а воля готовность к действию.

Б. Спиноза. Любая вещь стремится прибывать в своем существовании (развиваться). В стремлении быть заключается подлинная сущность вещи. “Душа” – сознание, “тело” – организм. Душа стремится быть и сознает свое стремление, имея ясные или смутные идеи. Стремление души быть – воля. Когда стремление души и тела едины, то это – влечение. Если оно осознается, то это – желание. Аффект – состояния тела и идеи этих состояний, которые увеличивают или уменьшают способность тела к действию (и способность души к мышлению). Аффект – пассивное состояние, через которое душа переходит к большему или меньшему совершенству. Аффект – телесное непроизвольное состояние, связанное с возможностью управлять собой. Выделение простых аффектов: удовольствие, неудовольствие, желание. “Чувствуем влечение к чему-то из-за того, что считаем добром то, к чему чувствуем влечение”. Осознание аффектов – возможность управления поведением.

Определение эмоций. Рубинштейн: эмоция – психическое отражение актуального состояния потребностей. Эмоция – субъективный эквивалент потребности. Леонтьев: мотив – предмет потребности и предмет деятельности. Функции мотива: побуждение и образование смысла. Смысл – представленность в сознании отношения мотива к цели. Эмоция – психическая представленность смысла. Психоанализ: это ключ к познанию мотивов.

Эмоция – субъективный эквивалент потребности. Леонтьев: мотив – предмет потребности и предмет деятельности. Функции мотива: побуждение и образование смысла. Смысл – представленность в сознании отношения мотива к цели. Эмоция – психическая представленность смысла. Психоанализ: это ключ к познанию мотивов.

- Различные аспекты изучения эмоций.

- эмоциональное явление. Впервые психическое явление описывалось с помощью интроспекции психологии сознания. Вундт: элементарные эмоции – чувства, сложные эмоции – аффекты. В качестве явления он рассматривает элементы сознания: объективные и субъективные. Простое впечатление, связанное с объектом – объективный элемент. Любая эмоция связана с определенным предметом – предметность. Эмоция всегда – отношение к чему-то, это тесная связь с познавательной сферой. Субъективный элемент – переживание, подчеркивает приспособительный характер эмоций. Основная функция: синтез объективных элементов. Чистое ощущение – свойство объекта. Чувства задают целостность ощущения, т.

е. эмоция связана с мотивом. Критерии различения чувств: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – разрядка. Более сложные эмоциональные явления – аффекты (процессы). Признак аффекта – продолжение во времени. Качество аффекта: преемственность чувств, их последовательность, обладающая целостностью. Аффект – форма течения чувств, которые связаны с изменением в протекании представлений. Сартр: эмоция как феномен. Феномен = описание + объяснение = “непосредственное понимание”. Феномен – то, что само себя объясняет. Человек существует в нескольких мирах. В социальном поведении – в рациональном мире (возможность умозаключать). Мир эмоций архаичен (“магический мир”). “Пережить эмоцию – внезапно перейти из мира рационального в мир магический. Это регрессия сознания в иной способ существования”. Эмоция – это феномен, ее непосредственное переживание является конечным результатом. Если у человека критерий эмоциональной оценки единственный, то он живет в мире магии. Возможность анализа эмоций: отделение эмоциональной оценки от свойств объекта.

е. эмоция связана с мотивом. Критерии различения чувств: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – разрядка. Более сложные эмоциональные явления – аффекты (процессы). Признак аффекта – продолжение во времени. Качество аффекта: преемственность чувств, их последовательность, обладающая целостностью. Аффект – форма течения чувств, которые связаны с изменением в протекании представлений. Сартр: эмоция как феномен. Феномен = описание + объяснение = “непосредственное понимание”. Феномен – то, что само себя объясняет. Человек существует в нескольких мирах. В социальном поведении – в рациональном мире (возможность умозаключать). Мир эмоций архаичен (“магический мир”). “Пережить эмоцию – внезапно перейти из мира рационального в мир магический. Это регрессия сознания в иной способ существования”. Эмоция – это феномен, ее непосредственное переживание является конечным результатом. Если у человека критерий эмоциональной оценки единственный, то он живет в мире магии. Возможность анализа эмоций: отделение эмоциональной оценки от свойств объекта.

- эмоциональное состояние. Приспособительное значение эмоциональных состояний. Их ситуативность. Их телесное выражение.

- эмоциональный процесс. Теория Джемса – Ланге. Наблюдение объекта – телесные периферические изменения – их осознание – эмоция.

Физиология: не периферические, а центральные изменения. Это физиологический смысл эмоций. Психологический смысл: Клапаред. Уточнил теорию Джеймса-Ланге. Есть первичные оценки (чувства, которые следуют сразу же за наблюдением). Эмоция может не возникать, а чувственная оценка необходима, она обеспечивает приспособление к ситуации. Эмоция как конечный результат может разрушить деятельность. Исследования: Шектен, 60е годы. Испытуемые участвовали в испытании лекарства, которое как бы вызывает эмоцию (на самом деле – на 10-15 минут повышают общую телесную активность). Нужно определить, какую эмоцию вызывает препарат. В каждой группе помощник экспериментатора задает образец для понимания телесных изменений.

- Функции эмоций.

- оценка. Эмоциональный критерий оценки – функция от вероятности ожидаемого события. Функция образования аффективных следов, их совокупность – аффективная память. Она накапливается. Предвосхищение ожидаемого события часто его структурирует. Эмоциональное подкрепление: собственная оценка текущих событий. Следообразование: собственная оценка прошлых событий. Структурирование: предвосхищение будущих событий.

- побуждение и организация. Функция мотивации. Эмоции мобилизуют организм к действию – функции не специфической активации организма. Организация: синтезирование впечатлений. Функция эвристики. Функция смыслообразования. Эмоция организует или разрушает деятельность.

- экспрессия – коммуникация невербального общения. Уровни выражения: а) природный организм: эмоция как сигнал. б) социальный индивид: эмоция как знак. Шлосберг: шкала внешних выражений эмоций:Удивление,Любовь, Страх,Гнев,Отвращение, Презрение. в) личность: эмоция как символ.

Непосредственное понимание субъектом собственной личностной проблемы. Юнг: чем сильнее эмоция, тем ближе она к архетипу. Это материал для анализа.

Непосредственное понимание субъектом собственной личностной проблемы. Юнг: чем сильнее эмоция, тем ближе она к архетипу. Это материал для анализа.

№2. Основание классификации. 1) отражаемый предмет. 2) функция. 3) уровень развития. (1) аффекты и эмоции. Если аффект переживается в самой ситуации, то эмоции могут быть и вне ее. Примеры собственно эмоций: тревожность. Рубинштейн. Три уровня эмоций: 1) “беспредметные” – состояние субъекта. 2) предметные – большинство эмоций. 3) обобщенные эмоции, связанные с мышлением. (2) а) выделение эмоций, которые выполняют функцию приспособления в ситуации. Эмоции модифицируют ситуацию в соответствии с базовой потребностью, чтобы в ней можно было действовать.

Эмоции. Чувства.Базовые потребности. Конкретные условия их удовлетворения.

Б) критерий: первичная оценка ситуации. Клапаред: чувства адаптивны, эмоции могут быть неадаптивными.

Липер: эмоция выполняет функцию мотива (побуждение). Мотивы: физиологические и эмоциональные (отличаются по связи с познавательной сферой). Эмоциональные процессы отделены от перцептивных, но сходны с ними по функции. (3) Леонтьев. Три класса эмоциональных процессов: 1) аффекты. 2) собственно эмоции. 3) чувства.

Эмоциональные процессы отделены от перцептивных, но сходны с ними по функции. (3) Леонтьев. Три класса эмоциональных процессов: 1) аффекты. 2) собственно эмоции. 3) чувства.

1. Теории эмоций в зарубежной психологии.

2. Теории эмоций в отечественной психологии.

3. Выражение эмоций. Проблема их объективной индикации.

Три группы выражения эмоций. 1) поведенческие реакции. Дарвин: мимика, пантомимика. Эмоции – рудименты природы. В них ярко проявляется приспособительный характер: эмоции в своих выражениях совпадают с характерами ориентировочных и оборонительных рефлексов. Выражение эмоций в речи. 2) физиологические вегетативные реакции. Например, КГР – составная часть ориентировочного рефлекса. Участие эмоций в познавательной деятельности. Феномен эмоционального решения мыслительной задачи. Гештальтпсихология: “Творческое предсостояние”. Если решение приходит, ему обязательно предшествует эмоциональное решение. 3) биохимические изменения. Они могут приводить к необратимым последствиям, которые действительно угрожают жизни.

follow.ru

Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram — ға

Тяжелые чувства: борьба науки за определение эмоций

Здоровье

Хотя исследователи могут изучать выражения лица, модели мозга, поведение и многое другое, каждое из них является лишь частью неуловимого целого.

Джули Бек

Когда Пол Экман был аспирантом в 1950-х годах, психологи в основном игнорировали эмоции. Большинство психологических исследований в то время были сосредоточены на бихевиоризме — классической обусловленности и тому подобном. Сильван Томкинс был еще одним известным Экману человеком, изучавшим эмоции, и он проделал небольшую работу над выражением лица, которое Экман считал чрезвычайно многообещающим.

«Для меня это было очевидно, — говорит Экман. «В этих холмах есть золото; Я должен найти способ добыть его».

Для своих первых межкультурных исследований в 1960-х годах он путешествовал по США, Чили, Аргентине и Бразилии. В каждом месте он показывал людям фотографии с разными выражениями лица и просил их сопоставить изображения с шестью разными эмоциями: счастьем, печалью, гневом, удивлением, страхом и отвращением. «Согласие было очень высоким, — говорит Экман. Люди, как правило, сопоставляли улыбающиеся лица со «счастьем», нахмуренные лица с поджатыми губами — со «гневом» и так далее.

Но на эти ответы могла повлиять культура. Он думал, что лучший способ проверить, действительно ли эмоции универсальны, — это повторить свой эксперимент в совершенно отдаленном обществе, которое не освещалось западными СМИ. Поэтому он запланировал поездку в Папуа-Новую Гвинею, его уверенность подкрепляли просмотренные им фильмы об изолированных культурах острова: «Я никогда не видел выражения, с которым я не был бы знаком в нашей культуре», — говорит он.

Оказавшись там, он показал местным жителям те же фотографии, что и другим субъектам исследования. Он дал им выбор между тремя фотографиями и попросил выбрать изображения, соответствующие разным историям (например, «ребенок этого мужчины только что умер»). Взрослые участники выбирали ожидаемую эмоцию от 28 до 100 процентов времени, в зависимости от того, какие фотографии они выбирали. (28 процентов были чем-то вроде выброса: тогда людям приходилось выбирать между страхом, удивлением и печалью. Следующим самым низким показателем было 48 процентов.)

Он дал им выбор между тремя фотографиями и попросил выбрать изображения, соответствующие разным историям (например, «ребенок этого мужчины только что умер»). Взрослые участники выбирали ожидаемую эмоцию от 28 до 100 процентов времени, в зависимости от того, какие фотографии они выбирали. (28 процентов были чем-то вроде выброса: тогда людям приходилось выбирать между страхом, удивлением и печалью. Следующим самым низким показателем было 48 процентов.)

Итак, шесть эмоций, использованных в исследованиях Экмана, стали известны как «базовые эмоции», которые признают и испытывают все люди. Некоторые исследователи теперь говорят, что существует менее шести основных эмоций, а некоторые говорят, что их больше (сам Экман теперь увеличил их до 21), но идея остается прежней: эмоции биологически врождены, универсальны для всех людей и проявляются через выражение лица. выражения. Экман, ныне почетный профессор психологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско со своей собственной компанией The Paul Ekman Group, был назван одним из Time 100 самых влиятельных людей 2009 года благодаря этой работе.

Но, несмотря на известность теории, есть ученые, которые не согласны с ней, и в последние годы споры о природе эмоций возобновились. Хотя было бы легко изобразить аргумент как двусторонний — сторонники универсальности против антиуниверсальности или друзья Экмана против его критиков — я обнаружил, что все, с кем я говорил для этой статьи, думают об эмоциях немного по-разному.

В разных культурах люди, как правило, сопоставляли улыбающиеся лица со «счастьем», нахмуренные лица с сжатыми губами — со «гневом» и так далее.

«Говорят, что существует столько же теорий эмоций, сколько и теоретиков эмоций», — говорит Джозеф Леду, профессор неврологии и директор Института эмоционального мозга и Института психиатрических исследований Натана Клайна при Нью-Йоркском университете.

Суть этих дискуссий и теоретизирования заключается в том, что чрезвычайно трудно определить, о чем люди спорят и теоретизируют по поводу . Потому что нет четкого определения, что такое эмоция.

Слово «эмоция» не существовало в английском языке до начала 17 века. Она перебралась из Франции в Великобританию, когда британский лингвист Джон Флорио перевел эссе философа Мишеля де Монтеня; Сообщается, что Флорио извинился за то, что включил это слово вместе с другими «неотесанными терминами» из французского языка. Неотесанным, возможно, потому, что, как объясняет Томас Диксон в своей истории этого слова, тогда оно относилось к волнениям, движениям тела или волнениям — например, могло быть «общественное волнение».

«Счастливое» лицо из исследовательской фотосессии Пола Экмана (© Paul Ekman)

На протяжении многих веков виды психических состояний, к которым теперь относятся «эмоции», обычно назывались либо страстями, либо привязанностями. Древнегреческие и римские стоики были заведомо настроены против страстей; они учили, что человек должен использовать разум для борьбы со всеми чувствами, чтобы избежать страданий. Христианские богословы Фома Аквинский и Августин Гиппопотам посчитали, что это многовато, поэтому выделили отдельную категорию добрых, добродетельных чувств, которые назвали привязанностями — такими, как семейная любовь и сострадание к другим, — и отделили их от «зла». страсти, такие как похоть и гнев.

страсти, такие как похоть и гнев.

Примерно в середине 18 века, пишет Диксон, эти страсти и привязанности были объединены под эгидой эмоций. В начале 19 века шотландский философ Томас Браун первым предложил эмоцию в качестве теоретической категории, открыв дверь для научных исследований. Но хотя он очень хотел ее изучить, Браун не мог ее определить.

«Точное значение термина эмоция, трудно выразить в какой-либо словесной форме», — сказал Браун на лекции. Так оно и осталось.

«Единственное, что можно сказать наверняка в области эмоций, это то, что никто не согласен с тем, как определять эмоции», — написал мне по электронной почте Алан Фридлунд, доцент кафедры психологии и наук о мозге Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Многие современные статьи на эту тему начинаются со ссылки на статью 1884 года влиятельного психолога Уильяма Джеймса «Что такое эмоция?», а затем сетуют на то, что наука до сих пор не ответила на этот вопрос. Если исследователь предлагает рабочее определение в исследовании, маловероятно, что кто-либо, кроме автора, будет использовать его или согласиться с ним. Автор может классифицировать эмоции на основе поведения, физиологических реакций, чувств, мыслей или любой их комбинации.

Автор может классифицировать эмоции на основе поведения, физиологических реакций, чувств, мыслей или любой их комбинации.

«Семантика имеет отношение к указанию», — говорит Джеймс Рассел, профессор психологии Бостонского колледжа. «Под «эмоциями» мы подразумеваем «те вещи».

В повседневной жизни отсутствие формализованного определения эмоции (или любого из более конкретных терминов, вытекающих из нее — счастья, гнева, печали и т. д.) может не так уж и важно. Это не значит, что если кто-то говорит вам, что он сердится, вы понятия не имеете, что она имеет в виду. Там есть некоторый уровень понимания. Но попросите людей объяснить словами, что такое эмоция («объясните это роботу, который только что стал разумным», как я люблю выражаться), и они быстро окажутся в тупике.

Я попросил нескольких своих коллег попробовать и получил такие ответы, как «индивидуально-специфические реакции на переживания», «чувствительность к событиям», «реакция вашего разума на переживания» и, выражаясь поэтически, «описание нематериальных человеческих чувств, мощные внутренние ощущения, которые окрашивают каждый наш опыт».

Все эти определения очень хороши. Все они чувствуют себя правыми. Но в основе своей, как сказал тот последний человек, эмоции неосязаемы. Они определенно что-то. Они не ничто. И этого может быть достаточно для жизни, но недостаточно для науки.

«Психология — это действительно экспериментальная философия», — говорит Лиза Фельдман Барретт, выдающийся профессор психологии Северо-восточного университета и автор готовящейся к выходу книги How Emotions Are Emotions . Биология, например, — это дисциплина, которая опирается исключительно на наблюдения за миром природы, в то время как исследователи психологии «берут категории здравого смысла, которые люди используют в повседневной жизни, и пытаются обращаться с ними как с научными категориями».

«Удивление» — эмоция, которую испытуемые Экмана часто путают со «страхом» или «печалью» (© Пол Экман). феномен. В своей статье 2006 года «Являются ли эмоции естественными видами?», она бросила перчатку, решительно выступая против точки зрения Экмана о том, что эмоции являются биологически базовыми. (Термин «естественный вид» относится к группе элементов, которые по своей сути эквивалентны.) «Естественно-видовой взгляд изжил свою научную ценность, — писал Барретт, — и теперь представляет серьезное препятствие для понимания того, что такое эмоции и как они проявляются». Работа.»

(Термин «естественный вид» относится к группе элементов, которые по своей сути эквивалентны.) «Естественно-видовой взгляд изжил свою научную ценность, — писал Барретт, — и теперь представляет серьезное препятствие для понимания того, что такое эмоции и как они проявляются». Работа.»

По словам Экмана, доказательства универсальности «чрезвычайно убедительны и надежны статистически». В метаанализе аналогичных экспериментов по сопоставлению фотографий люди из разных культур смогли правильно классифицировать выражения эмоций в среднем в 58% случаев — выше для одних эмоций и ниже для других. Это значительно больше, чем случайность. Вопрос в том, достаточно ли?

По мнению Барретта, такие слова, как «радость» и «ярость», описывают целый ряд сложных процессов в мозге и теле, которые не обязательно связаны между собой.

Барретт говорит нет. Она не считает, что категоризация выражений показывает, что эмоции являются биологически базовыми, и она не убеждена, что эти конкретные выражения появляются каждый раз, когда кто-то испытывает соответствующую эмоцию. Она указывает, например, на тонкость и диапазон эмоционального выражения актеров. «Когда вы в последний раз видели, как актер получает премию Оскар за хмурый взгляд?» она спрашивает.

Она указывает, например, на тонкость и диапазон эмоционального выражения актеров. «Когда вы в последний раз видели, как актер получает премию Оскар за хмурый взгляд?» она спрашивает.

В своей статье 2006 года она признает, что «метааналитические и нарративные обзоры ясно указывают на то, что воспринимающие из разных культур лучше, чем случайность, соглашаются в отношении наилучшего ярлыка, который можно присвоить постановке, статике, конфигурации лица… Но сверхслучайная точность — это всего лишь часть картины».

Остальная часть изображения является интерпретацией. Либо 58 процентов достаточно для вас, либо нет. Если происходит что-то действительно универсальное и врожденное, почему мы не можем сделать что-то лучше, чем просто «выше случайности»?

Человеческая ошибка, могут сказать некоторые. Тот факт, что эмоция выражена на лице, не означает, что человек, смотрящий на лицо, может точно ее прочитать. Или, может быть, одно и то же выражение может быть прочитано разными людьми по-разному. Барретт предполагает, что, рассказывая людям такие истории, как «у этого человека умер ребенок», они могут квалифицировать надутое лицо как грусть, тогда как они могли бы назвать это чем-то другим без контекста.

Барретт предполагает, что, рассказывая людям такие истории, как «у этого человека умер ребенок», они могут квалифицировать надутое лицо как грусть, тогда как они могли бы назвать это чем-то другим без контекста.

У Рассела, который также был видным критиком естественного взгляда на эмоции, есть похожая жалоба. «Принуждение наблюдателя к выбору ровно одного варианта рассматривает набор вариантов как взаимоисключающие, а они таковыми не являются. Субъекты относят одно и то же выражение лица… к более чем одной категории эмоций».

По мнению Барретта, эмоции полностью выдуманы. Не то чтобы они не имели смысла — просто такие слова, как «радость», «стыд» и «ярость», описывают целый ряд сложных процессов в мозге и теле, которые не обязательно связаны между собой. Мы просто объединили некоторые из этих вещей и назвали их. Она сравнивает понятие эмоций с понятием денег.

«Единственное, что объединяет эту категорию, — это согласие людей, — говорит она. «Валюта существует, потому что мы все согласны с тем, что что-то можно обменять на материальные блага. Поскольку мы согласны, это имеет ценность. Одна из замечательных вещей, которые люди могут делать, чего не могут другие животные, заключается в том, что мы можем придумывать вещи и делать их реальными. Мы можем создавать реальность».

Поскольку мы согласны, это имеет ценность. Одна из замечательных вещей, которые люди могут делать, чего не могут другие животные, заключается в том, что мы можем придумывать вещи и делать их реальными. Мы можем создавать реальность».

Одна из распространенных критических замечаний по поводу подхода с маркировкой фотографий состоит в том, что выражения на фотографиях являются постановочными. Исследование, проведенное в 1980-х годах, показало, что, когда людям показывали фотографии искренних, спонтанных эмоций, уровень распознавания снижался с более чем 80 процентов для постановочных изображений до всего 26 процентов.

«Страх» (© Пол Экман)

Это правда, что в повседневной жизни вы, вероятно, не будете видеть лицо Эдварда Мунка Крик каждый раз, когда кто-то боится. Крайняя, преувеличенная версия эмоционального выражения лица может появиться только в экстремальных ситуациях — когда умер любимый человек или когда кому-то угрожает смертельная опасность. Согласно теории Экмана, для более тонких эмоций соответствующие выражения также более тонкие.

И люди также могут активно подавлять свои более драматичные выражения лица, если они не хотят, чтобы люди знали, что они чувствуют. То, что Экман называет микровыражением, — это маленькие, быстрые движения лица, которые иногда все равно просачиваются наружу, даже когда кто-то пытается скрыть это.

Чтобы подтвердить свою теорию микровыражений, Экман провел исследование, измерив движения лицевых мышц при возникновении эмоций. (Это привело к созданию системы кодирования лицевых движений Экмана, справочника по движениям лицевых мышц, используемого как учеными, так и художниками, в том числе Pixar, говорит он.) Меньшие движения труднее увидеть, что может объяснить, почему искренние выражения в этом исследовании из 1980-е годы были труднее распознать испытуемыми — едва уловимые эмоции — это чаще всего то, что исследователи могут вызвать в лаборатории. Дачер Келтнер, бывший студент Экмана и профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, говорит об этом так: «Вы должны сделать шаг назад и напомнить себе, что на самом деле изучают эти ученые. Чаще всего мы изучаем реакцию людей на видеоклипы. Я люблю кино, но маленькие двухминутные отрывки из фильмов ниже по шкале мощных пробуждающих эмоции».

Чаще всего мы изучаем реакцию людей на видеоклипы. Я люблю кино, но маленькие двухминутные отрывки из фильмов ниже по шкале мощных пробуждающих эмоции».

Даже если брови на мгновение нахмурятся, это не значит, что кто-то это заметит или даже воспримет это как гнев. Большинство людей этого не сделает, говорит Экман. Вот почему он создал инструменты, которые теперь продает на своем веб-сайте, которые, как утверждается, учат пользователя распознавать эти микровыражения и, таким образом, лучше читать, какие эмоции испытывают другие люди. Это было бы довольно большой силой.

«Эти [инструменты] использовались различными организациями — всеми трехбуквенными разведывательными и правоохранительными органами на национальном уровне», — говорит Экман. «Мое исследование не ограничивалось маркировкой неподвижных фотографий». Он жалуется, что удаление его работ полностью игнорирует этот компонент. «Мои критики делают вид, что [исследование измерений] не было опубликовано, но оно было опубликовано, и над ним было проделано много работы».

Это исследование на самом деле является основой для телевизионной криминальной драмы «Обмани меня », в которой рассказывается об исследователе, который помогает правоохранительным органам, обнаруживая обман с помощью выражения лица и языка тела. «Я просматривал каждый сценарий, — говорит Экман, — и давал им отзывы, которые иногда они принимали, а иногда нет».

Но по большей части именно основная идея Экмана — что эмоции одинаковы для всех людей в разных культурах — вызывает наибольшую критику. За десятилетия до того, как Барретт или Рассел раскритиковали его модель, он подвергся резкой критике со стороны известного антрополога Маргарет Мид, которая считала, что эмоции являются продуктом культуры. «[Мид] обращался со мной довольно небрежно, — говорит Экман. В 19В 75 выпуске The Journal of Communication Мид написал пренебрежительную рецензию на книгу Экмана «Дарвин и выражение лица », назвав ее «примером ужасающего состояния гуманитарных наук».

«Я так и не узнал, шутит ли она над моим именем», — говорит Экман, имея в виду «Пол» в слове «ужасно».

Но эмоции не существуют в вакууме, и для некоторых исследователей контекст — это все. (Хотя, как бы то ни было, Экман признает, что на базовый набор эмоций, общих для всех людей, может влиять опыт.) «Когда у людей в разных культурах есть слова для обозначения гнева, это не означает, что гнев означает одно и то же, что он развивается одинаково, что одни и те же ситуации считаются гневом, что гнев действует в отношениях одинаково», — говорит Батья Гомеш де Мескита, директор Центра социальной и культурной психологии в Университете Левена в Бельгия.

Когда Мескита рассматривает фотографии Экмана, она говорит: «Мне непонятно, выражают ли эти лица эмоции. Но бесспорно, что то, что они выражают, имеет отношение к эмоциям. Я думаю, что многие проблемы связаны не столько с данными, сколько с выводами из этих данных».

Если не выражение лица, то как лучше всего измерять эмоции? Статья 2007 года, соавторами которой были Барретт и Мескита, призывала «сосредоточиться на неоднородности эмоциональной жизни». Авторы утверждали, что «использование языка, контекст, культура или индивидуальные различия в предыдущем опыте будут вызывать различия в том, переживаются ли эмоции, какие эмоции испытываются и как они переживаются». Существует ряд методологий, которые исследователи могут использовать, чтобы уловить эту неоднородность, от визуализации мозга до измерения физиологических реакций, но узнать, что кто-то на самом деле чувствует, говорит Барретт, трудно сделать с помощью чего-либо, кроме самоотчета — просьбы людей описать, как они себя чувствуют. Чувствуете или отвечаете на вопросы анкеты.

Авторы утверждали, что «использование языка, контекст, культура или индивидуальные различия в предыдущем опыте будут вызывать различия в том, переживаются ли эмоции, какие эмоции испытываются и как они переживаются». Существует ряд методологий, которые исследователи могут использовать, чтобы уловить эту неоднородность, от визуализации мозга до измерения физиологических реакций, но узнать, что кто-то на самом деле чувствует, говорит Барретт, трудно сделать с помощью чего-либо, кроме самоотчета — просьбы людей описать, как они себя чувствуют. Чувствуете или отвечаете на вопросы анкеты.

«Гнев» (© Пол Экман)

«Золотой стандарт — это самоотчет», — говорит Мария Гендрон, научный сотрудник лаборатории Барретта на Северо-Востоке. «Потому что он не делает предположений».

Конечно, эта методология также подлежит обсуждению. «Память об эмоциональных переживаниях крайне ненадежна, — говорит Экман. «Если используется [самоотчет], я не буду читать статью».

Одна из проблем, на которую мне указывали многие ученые, заключается в непоследовательности языка, особенно языка эмоций. «Если кто-то говорит: «Я очень хочу тебя увидеть», на самом деле он говорит: «Я очень хочу тебя увидеть», — говорит Экман. «Если они беспокоятся о встрече с вами, это означает, что они очень обеспокоены перспективой встречи с вами. Неспециалист употребляет эти слова очень небрежно».

«Если кто-то говорит: «Я очень хочу тебя увидеть», на самом деле он говорит: «Я очень хочу тебя увидеть», — говорит Экман. «Если они беспокоятся о встрече с вами, это означает, что они очень обеспокоены перспективой встречи с вами. Неспециалист употребляет эти слова очень небрежно».

Что касается биологии, то некоторые исследователи пытаются определить структуры и системы мозга, из которых берутся эмоции. Один ученый, Яак Панксепп, профессор неврологии в Университете штата Вашингтон, определил семь цепей нейронов, которые, по его словам, соответствуют семи основным эмоциям. Работа Панксеппа согласуется с работой Экмана в вопросе универсальности, но на самом деле он идет еще дальше — он работает с животными и говорит, что в эмоциях есть что-то, что является биологически основным не только для людей, но и для всех млекопитающих.

ЛеДу, нейробиолог Нью-Йоркского университета, находится где-то посередине. Он считает, что реакция на раздражители заложена в мозгу, что совпадает с выводами Экмана и Панксеппа. Но, как и Барретт, он считает, что сознательный мозг и анализ, который там происходит, необходимы для переживания эмоций. По этой логике, поскольку мы не можем знать, что испытывают животные, невозможно узнать, есть ли у животных эмоции.

Но, как и Барретт, он считает, что сознательный мозг и анализ, который там происходит, необходимы для переживания эмоций. По этой логике, поскольку мы не можем знать, что испытывают животные, невозможно узнать, есть ли у животных эмоции.

Он подчеркивает роль человеческого сознания в изучении таких вещей, как эмоции. (Что такое сознание и как оно работает — это совсем другой спорный вопрос.) «В физике не имеет значения, верят ли люди в восход солнца или нет», — говорит он. «Это не влияет на движение планет и звезд. В то время как в психологии представления людей о том, как работает разум, влияют на предмет. Другими словами, наша народная психология не может быть отделена от науки».

Рассмотрим миндалевидные тела, два маленьких продолговатых самородка, по одному с каждой стороны мозга, которые широко считаются местонахождением страха. В недавнем выпуске шоу NPR Invisibilia была показана женщина, страдающая от редкого заболевания, из-за которого ее миндалины кальцифицируются. Пациент, который носит инициалы С.М., не сообщает о том, что испытывает страх, факт, который, казалось бы, укрепляет связь между анатомией и эмоциями. Но в 2013 году исследователи смогли вызвать реакцию страха у С.М. и другие пациенты с повреждением миндалины из-за вдыхания углекислого газа. Это заставляет тело чувствовать, что оно задыхается, и так называемые «бесстрашные» пациенты паникуют, как и любой другой.

Пациент, который носит инициалы С.М., не сообщает о том, что испытывает страх, факт, который, казалось бы, укрепляет связь между анатомией и эмоциями. Но в 2013 году исследователи смогли вызвать реакцию страха у С.М. и другие пациенты с повреждением миндалины из-за вдыхания углекислого газа. Это заставляет тело чувствовать, что оно задыхается, и так называемые «бесстрашные» пациенты паникуют, как и любой другой.

«У всех был заголовок на эту тему — «Бесстрашная женщина чувствует страх», — говорит Леду. «Единственная причина, по которой вас это удивит, — это если вы думаете, что страх исходит от миндалевидного тела».

В 2013 году исследователи смогли вызвать реакцию страха у пациентов с повреждением миндалины, заставив их вдыхать углекислый газ.

Леду определяет страх как то, что происходит в сознательном мозге в ответ на реакцию на опасность со стороны схемы выживания мозга. Если это так, то переживание страха у человека исходит не от самой миндалевидного тела, а от структур мозга, отвечающих за познание.

«Чувство страха возникает только у организмов, которые могут осознавать, что им угрожает опасность», — написал он в статье, опубликованной в январе. Когда я разговаривал с ним, он добавил: «Если мы говорим людям, что миндалевидное тело непосредственно ответственно за страх, мы даем неверный сигнал».

Со своей стороны, даже Экман больше не сказал бы, что одна только мимика равна эмоциям. «Тридцать лет назад я подчеркивал выражение лица и мог бы сказать вам: «Выражение — это эмоция», — говорит он. «[Но] это не единичный феномен. Это группа организованных явлений. Некоторые теоретики подчеркивали один из них».

Теперь Экман считает физиологию, оценку, субъективный опыт и предшествующие события (у вас есть эмоция по поводу чего-то) отличительными характеристиками эмоции, наряду с выражением лица и некоторыми другими факторами.

«Печаль» (© Пол Экман)

Тем не менее, «в основе «эмоции» лежит переживание эмоции, и это невозможно измерить», — пишет Фридлунд. Записано, может быть, но не измерено. «Это заставляет ученых, изучающих «эмоции», вместо этого пытаться измерить все, что их окружает».

Записано, может быть, но не измерено. «Это заставляет ученых, изучающих «эмоции», вместо этого пытаться измерить все, что их окружает».

Рассел делает то же самое. Он считает, что эмоции лучше всего изучать, измеряя их составляющие — выражение лица и активацию нервной системы, а также поведение и внутренние ощущения. Но он говорит, что было бы слишком далеко складывать все эти вещи вместе и называть результат «эмоциями». «Мы выделяем определенные кластеры из них и даем им имена», — говорит он. «Когда ваша физиология высока, вы в опасности, и ваше лицо искажается, вы говорите: «О, это страх». Я думаю, что мы, ученые, не сможем хорошо определить кластеры. Они слишком расплывчаты». Лучше, говорит он, просто спросить: «При каких условиях лицевые мышцы сокращаются определенным образом?» вместо того, чтобы говорить, что сокращение сигнализирует об эмоциях.

Даже если нет единого мнения о том, что такое эмоции , есть по крайней мере некоторое совпадение в том, что, по мнению ученых, они включают. В 2010 году Кэрролл Изард, который вместе с Экманом внес большой вклад в теорию универсальных базовых эмоций, опросил 34 исследователя эмоций по поводу их определений эмоций. Хотя «никакой краткий синтез не мог охватить все 34 определения «эмоции», данные участвовавшими в исследовании учеными», — пишет он, — вот описание, которое придумал Изард, основанное на вещах, которые имели наибольшую согласованность:

В 2010 году Кэрролл Изард, который вместе с Экманом внес большой вклад в теорию универсальных базовых эмоций, опросил 34 исследователя эмоций по поводу их определений эмоций. Хотя «никакой краткий синтез не мог охватить все 34 определения «эмоции», данные участвовавшими в исследовании учеными», — пишет он, — вот описание, которое придумал Изард, основанное на вещах, которые имели наибольшую согласованность:

Эмоции состоят из нейронных цепей (которые, по крайней мере, частично выделены), систем реагирования и чувственного состояния/процесса, который мотивирует и организует познание и действие. Эмоции также предоставляют информацию человеку, испытывающему их, и могут включать в себя предшествующие когнитивные оценки и текущие познания, включая интерпретацию его чувственного состояния, выражения или социально-коммуникативные сигналы, и могут мотивировать приближающееся или избегающее поведение, осуществлять контроль/регулирование реакций и носить социальный или реляционный характер.

Затем Изард продолжает, что «приведенное выше примечательное и в высшей степени плюралистическое описание структур и функций эмоций не является определением». Ученые больше пришли к единому мнению о том, какая эмоция действует на , чем о том, что это такое. (Из моего исследования следует, что есть некоторые разногласия и по поводу того, чем не является эмоция . Такие состояния, как «голод» или «сонливость», обычно исключаются, но хотя один исследователь может назвать «любовь» эмоцией, например, , другой может сказать, что это недостаточно короткое чувство, чтобы его можно было квалифицировать.)

Странно, что в такой неопределенной области, как исследование эмоций, так много разногласий. Я редко слышал, чтобы ученые так нахально рассказывали о своих исследованиях. Экман обвинил некоторых своих критиков в карьеристских мотивах. «Если вы бросите вызов кому-то, кто хорошо зарекомендовал себя, это может привлечь внимание прессы. [Баррет] выпускала пресс-релизы, вот что привлекает внимание». Когда я спрашиваю, что не так с пресс-релизами, он отвечает: «Я этим не занимаюсь. Я никогда этого не делал… Есть и другие способы добиться признания вашей науки».

Когда я спрашиваю, что не так с пресс-релизами, он отвечает: «Я этим не занимаюсь. Я никогда этого не делал… Есть и другие способы добиться признания вашей науки».

Панксепп говорит, что чувствует, что его часто втягивают в дебаты, хотя он рассматривает свою работу на «первичном уровне» мозга как основу для таких исследователей, как Леду и Барретт, которые делают упор на когнитивных функциях, на которые они могут опереться. «Я считаю, что могу оказать большую помощь другим [ученым], если они желают такой помощи», — говорит он, добавляя: «Люди всегда соревнуются. Так было всегда и всегда будет».

Кельтнер, психолог из Беркли, говорит: «Я думаю, что мы всегда будем спорить о том, что представляет собой широкая конструкция эмоций. Есть что-то в эмоциях, которые вызывают эти споры. Может быть, мы думаем, что приближаемся к сути человеческой природы».

Когда нет согласованного определения того, что ищут исследователи, наука может выглядеть как своего рода религия. Люди идут разными путями в поисках одного и того же. Некоторые убеждаются, что их путь правильный. Другие агностики — уверены только в том, что вещи неопределенны. Третьи довольствуются тем, что игнорируют вопросы, на которые нет ответов, и сосредотачиваются на анализе того, что не поддается анализу. Данные есть данные, это правда, но люди могут интерпретировать их, как им заблагорассудится.

Некоторые убеждаются, что их путь правильный. Другие агностики — уверены только в том, что вещи неопределенны. Третьи довольствуются тем, что игнорируют вопросы, на которые нет ответов, и сосредотачиваются на анализе того, что не поддается анализу. Данные есть данные, это правда, но люди могут интерпретировать их, как им заблагорассудится.

Сам Экман моделирует «презрение» (© Пол Экман)

Рассел уподобляет наименования эмоций своего рода психологической астрологии. «Многие культуры признавали созвездия, давали им имена и сочиняли о них истории. Люди, которые верят в астрологию, все еще думают, что они влияют на людей. Но в астрономии эти звезды не имеют никакого отношения друг к другу».

Фридлунд рассматривает эмоциональное поле как своего рода пятно Роршаха, «в котором психология является предлогом, а идеология — подтекстом». Он описывает вражду Мида и Экмана, например, как в первую очередь идеологическую. Он считает, что теория универсальности Экмана была попыткой вернуть психологию от идеи Мида о культурном разнообразии к «хорошему посланию Кумбая», где «в глубине души мы все одинаковы».

Наука — это не всегда набор ответов на вопросы, набор с трудом добытых фактов о том, как устроен мир. Иногда научный метод охватывает десятилетия, даже столетия, и каждое исследование — капля в ведре, которое никогда не наполнится. Трудно сказать, насколько близки исследователи эмоций к решению и есть ли оно вообще. «С философской точки зрения можно утверждать, что «опыт» не является чем-то внутренне измеримым», — пишет Фридлунд. «Это может навсегда сделать его недоступным для науки».

Было бы неплохо подумать, что в наш век ответов может возникнуть вечный вопрос. Не о Боге или смысле жизни, а просто о людях и о том, как мы работаем. Может быть, эмоции — это просто совокупность физиологии, поведения и ситуационного контекста, не более того. Но, возможно, в них есть что-то большее, чем просто это — более глубокий смысл, который возникает из созвездий, которые мы создаем, что-то преобразующее и, в конечном счете, непознаваемое.

Эмоциональный – определение, значение и синонимы

ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

Если это как-то связано с такими чувствами, как радость или гнев, то считайте это эмоциональным .

е. эмоция связана с мотивом. Критерии различения чувств: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – разрядка. Более сложные эмоциональные явления – аффекты (процессы). Признак аффекта – продолжение во времени. Качество аффекта: преемственность чувств, их последовательность, обладающая целостностью. Аффект – форма течения чувств, которые связаны с изменением в протекании представлений. Сартр: эмоция как феномен. Феномен = описание + объяснение = “непосредственное понимание”. Феномен – то, что само себя объясняет. Человек существует в нескольких мирах. В социальном поведении – в рациональном мире (возможность умозаключать). Мир эмоций архаичен (“магический мир”). “Пережить эмоцию – внезапно перейти из мира рационального в мир магический. Это регрессия сознания в иной способ существования”. Эмоция – это феномен, ее непосредственное переживание является конечным результатом. Если у человека критерий эмоциональной оценки единственный, то он живет в мире магии. Возможность анализа эмоций: отделение эмоциональной оценки от свойств объекта.

е. эмоция связана с мотивом. Критерии различения чувств: удовольствие – неудовольствие, возбуждение – успокоение, напряжение – разрядка. Более сложные эмоциональные явления – аффекты (процессы). Признак аффекта – продолжение во времени. Качество аффекта: преемственность чувств, их последовательность, обладающая целостностью. Аффект – форма течения чувств, которые связаны с изменением в протекании представлений. Сартр: эмоция как феномен. Феномен = описание + объяснение = “непосредственное понимание”. Феномен – то, что само себя объясняет. Человек существует в нескольких мирах. В социальном поведении – в рациональном мире (возможность умозаключать). Мир эмоций архаичен (“магический мир”). “Пережить эмоцию – внезапно перейти из мира рационального в мир магический. Это регрессия сознания в иной способ существования”. Эмоция – это феномен, ее непосредственное переживание является конечным результатом. Если у человека критерий эмоциональной оценки единственный, то он живет в мире магии. Возможность анализа эмоций: отделение эмоциональной оценки от свойств объекта.

Непосредственное понимание субъектом собственной личностной проблемы. Юнг: чем сильнее эмоция, тем ближе она к архетипу. Это материал для анализа.

Непосредственное понимание субъектом собственной личностной проблемы. Юнг: чем сильнее эмоция, тем ближе она к архетипу. Это материал для анализа.