Содержание

Обсессивное компульсивное расстройство ОКР лечение симптомы

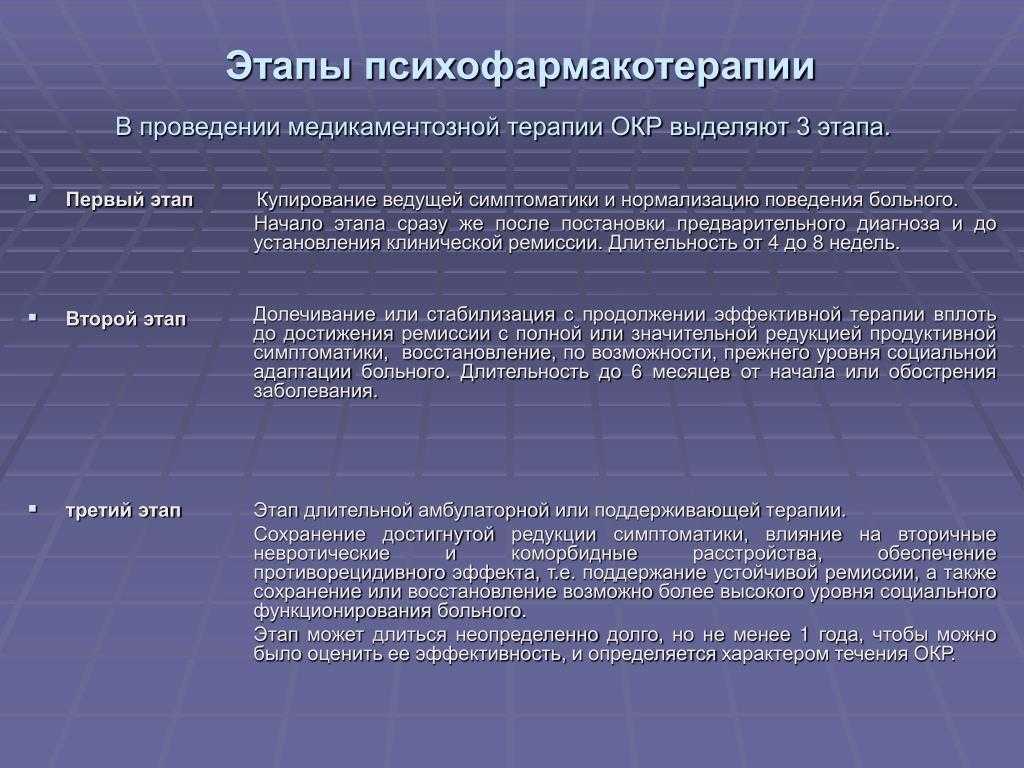

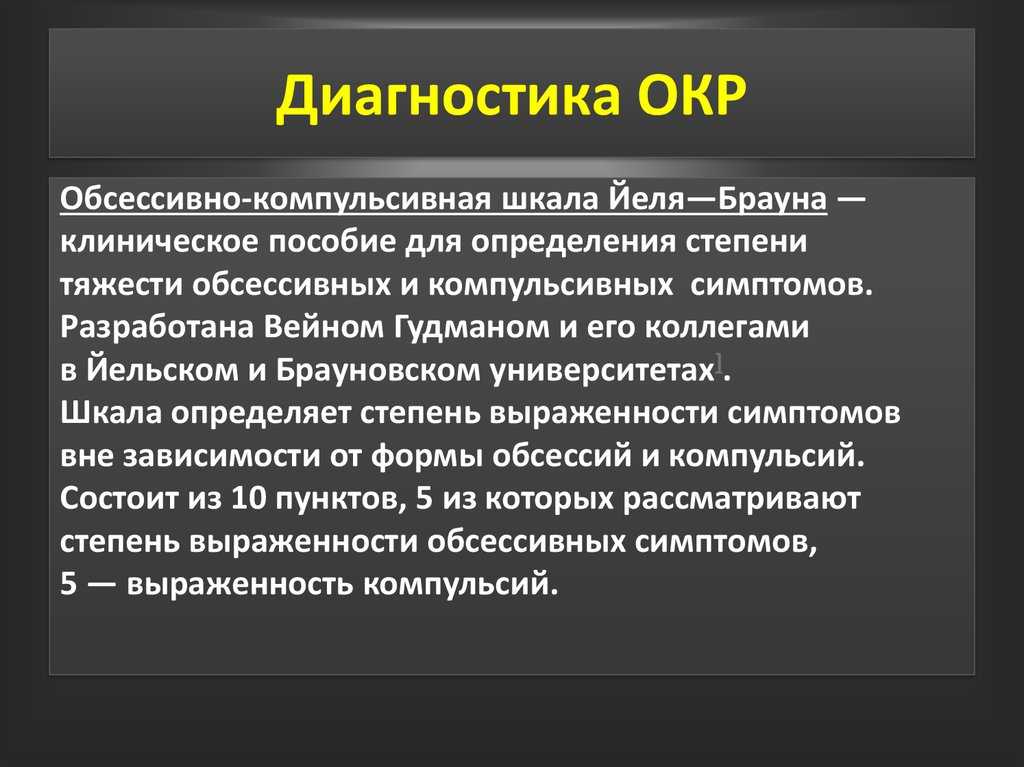

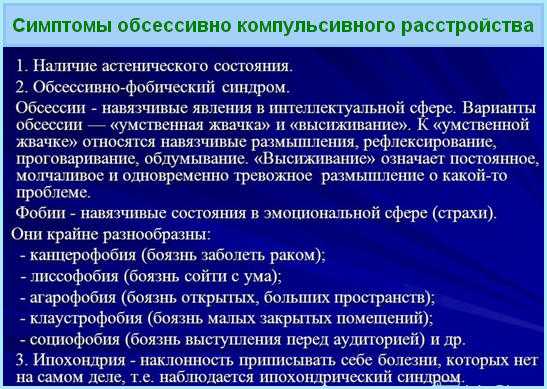

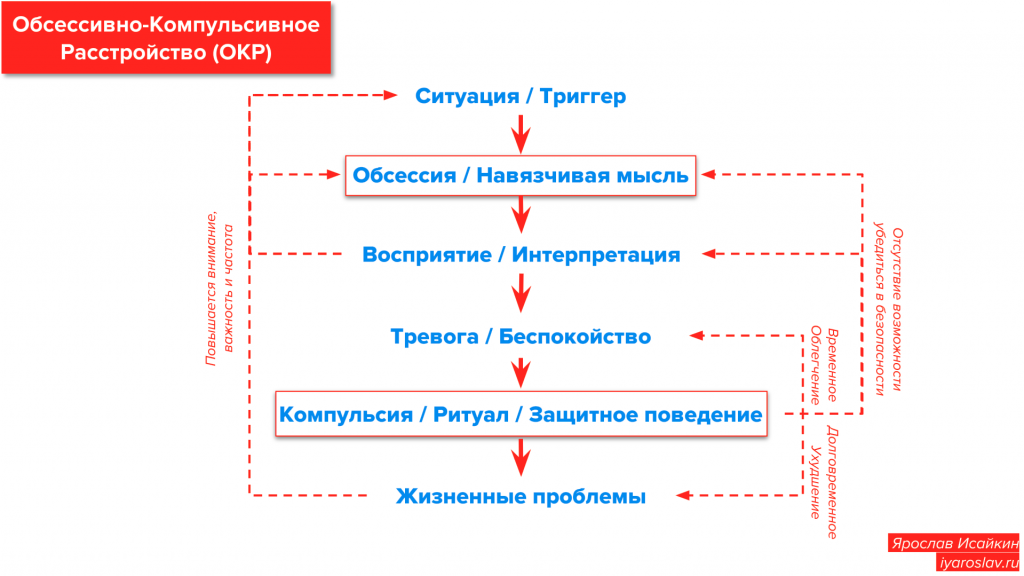

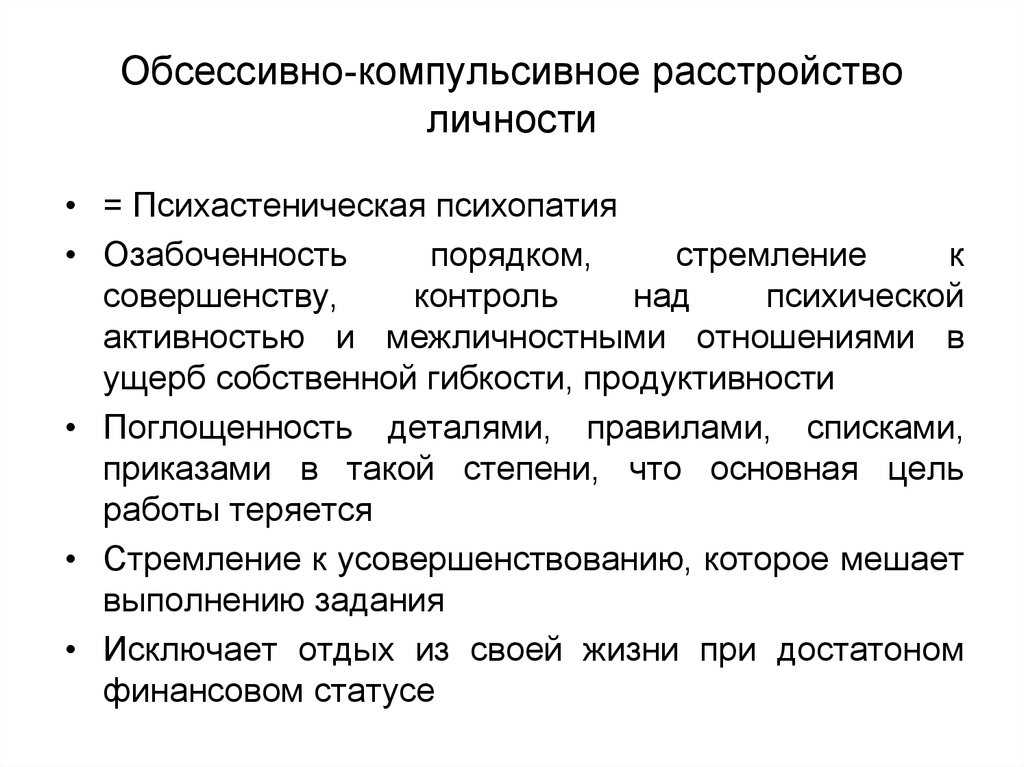

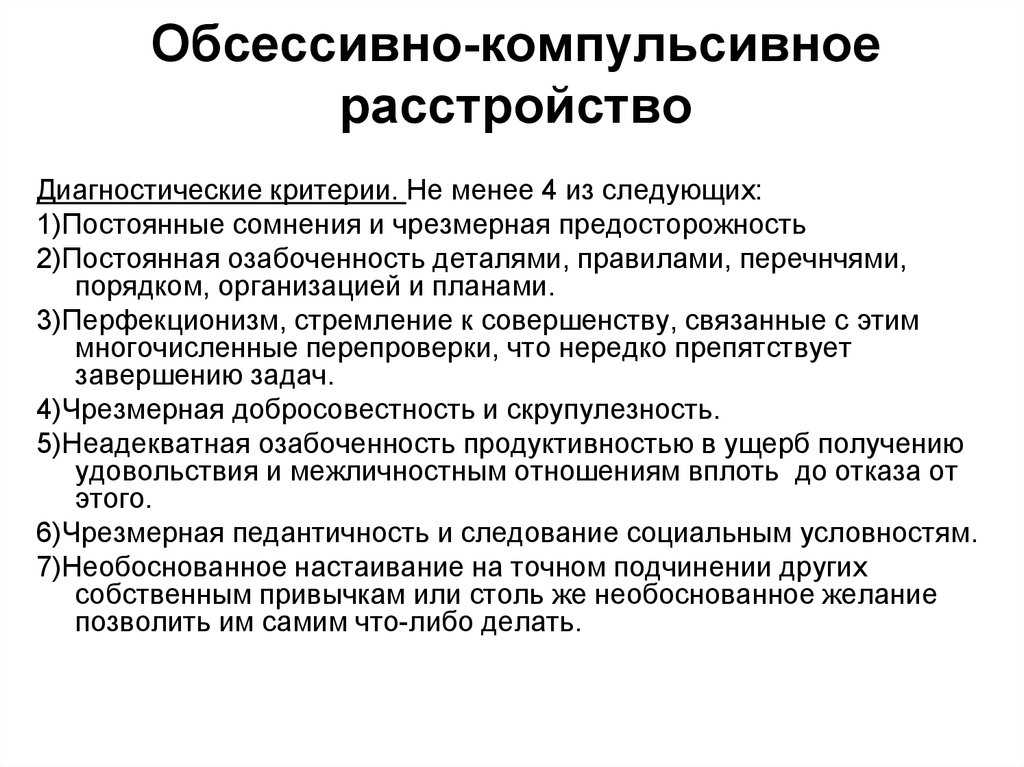

Обсессивное компульсивное расстройство является психическим расстройством, при котором у пациента появляются навязчивые мысли. Они возникают против воли человека. Для снижения уровня тревожности человек выполняет определенные действия.

Что такое компульсивное обcессивное расстройство личности?

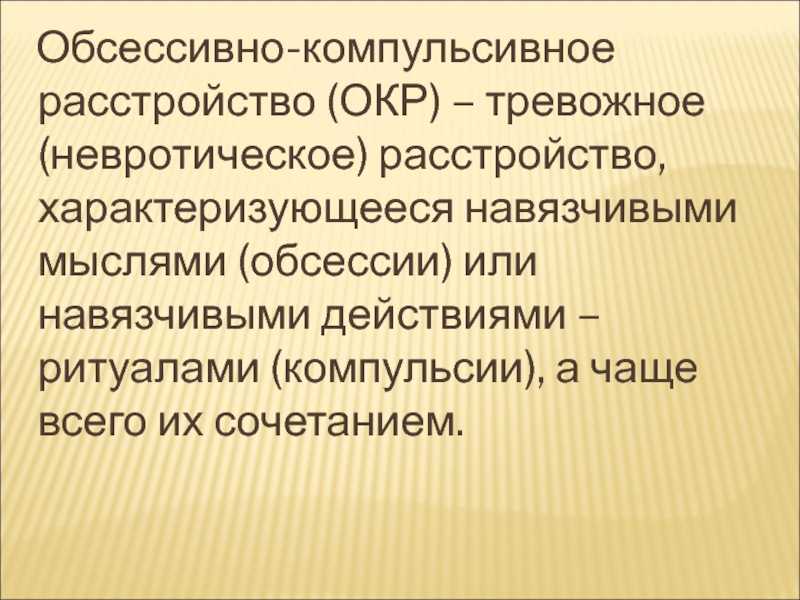

При патологии у пациентов наблюдается возникновение соответствующей симптоматики. Больные жалуются на возникновение повторных мыслей, желаний или образов, от которых сложно избавляться. Человек воспринимает их нежелательными, что приводит к возникновению страха и тревоги.

Пациент старается игнорировать появляющиеся желания, мысли и образы. Для этого он использует другие действия, ритуалы и мысли. Это приводит к временному облегчению, но не обеспечивает решение проблемы. Навязчивые мысли появляются в виде:

- Страха об оставленных открытых окнах, двери, сантехнических кранов;

- При контакте с предметами и людьми у человека появляется страх загрязнения;

- После ухода с дома человек волнуется о том, выключил ли он газовую печку или сантехнические приборы;

- Навязчивого желания распространить информацию, которая может навредить самому пациенту, его окружающим и близким;

- Желания убраться или разложить правильно вещи.

Компульсиями называют действия и мысли, которые постоянно повторяются и характеризуются наличием четкой последовательностью. Мысленные акты или навязчивые действия применяются человеком для устранения тревожности и дистресса. Они появляются после обсессий. Компульсии проявляются в виде таких действий:

- Человек постоянно проверяет технику, замки и выключатели;

- Пациент моет руки или использует специальные средства для их очищения;

- Больной избегает контакта с людьми, животными и предметами, которые по его мнению являются заразными;

- Человек постоянно повторяет молитвы и мысленные ритуалы во избежание нежелательных последствий.

- При патологии больной не посещает определенные места и мероприятия из-за страха катастрофы. Большинство больных не выходят на балконы,бояться стоять на краю платформы, отказываются от вождения транспортных средств и т.д.

Симптоматику обессивного компульсивного расстройства сам пациент может не замечать длительное время. поэтому если его близкие определили первые признаки патологии, им нужно проконсультироваться с психотерапевтом и уговорить больного посетить специалиста.

поэтому если его близкие определили первые признаки патологии, им нужно проконсультироваться с психотерапевтом и уговорить больного посетить специалиста.

Причины компульсивного обсессивного расстройства

Возникновение патологии наблюдается при воздействии разнообразных провоцирующих факторов. Патологический процесс диагностируется у людей при генетической предрасположенности. В группе риска находятся мнительные люди, которые склонны сомневаться и постоянно перепроверяют поступающую информацию.

Родственники больных часто обращаются с вопросами: «Подскажите что такое психическое расстройство?», «Посоветуйте как помочь человеку с тяжелой болезнью?», «Сколько с ней живут и как продлить отведенное время?» Подробную консультацию Вы получите в частной клинике «Спасение»!

Мы оказываем реальную помощь и успешно лечим любые психические заболевания!

Исследователи широко изучили акт разговора с самим собой, придя к выводу, что это обычное и нормальное поведение.

Хотя разговор с самим собой часто связывают с психическими заболеваниями, врачи считают это нормальным в любом возрасте и даже полезным при некоторых обстоятельствах.

Нормально ли разговаривать самим с собой?

Ученые уже давно изучают причину разговора с самим собой. В 1880-х годах исследователи особенно интересовались тем, почему люди разговаривают сами с собой и с какой целью. Считается, что разговор с самим собой является вербальным выражением внутренней позиции или убеждения, то есть он выражает внутренние чувства, невербальные мысли и интуицию о ситуации через речь. Человек намеревается направить свою речь на себя.

Хотя дети часто разговаривают сами с собой, это не должно быть поводом для беспокойства родителей. Это способ развивать язык, оставаться стимулированным во время выполнения задачи и улучшать производительность при выполнении задач. Привычка к разговору с самим собой может сохраняться и во взрослом возрасте и не является проблемой.

Разговаривать с самим собой — это нормально?

Разговор с самим собой может иметь несколько преимуществ. Это не вызывает значительных рисков для здоровья, если только человек не имеет других симптомов психического расстройства, таких как галлюцинации. При выполнении задания с набором инструкций разговор с самим собой может улучшить контроль над задачей, концентрацию и производительность. Это также может улучшить навыки решения проблем.

При выполнении задания с набором инструкций разговор с самим собой может улучшить контроль над задачей, концентрацию и производительность. Это также может улучшить навыки решения проблем.

В исследовании 2012 года изучалось, как разговор с самим собой влияет на задачи визуального поиска. Полученные результаты свидетельствуют о том, что разговор с самим собой при поиске определенного предмета, такого как потерянный предмет одежды или набор ключей, может помочь найти их быстрее. Исследования также показывают , что разговор с самим собой во время занятий спортом может быть полезным, в зависимости от того, как человек говорит сам с собой и что он говорит. Например, разговор с самим собой в мотивационном или учебном ключе может улучшить производительность. Однако, хотя негативные разговоры с самим собой могут повысить мотивацию в спорте, они не могут улучшить производительность.

Типы разговоров с самим собой

Существует три категории разговоров с самим собой, которые различаются в зависимости от тона голоса. К ним относятся:

К ним относятся:

- Позитивный разговор с самим собой : поощряет и укрепляет позитивные убеждения человека. Позитивный разговор с самим собой может уменьшить тревогу и улучшить концентрацию и сосредоточенность.

- Негативный разговор с самим собой : обычно включает в себя критический и обескураживающий диалог.

- Нейтральный разговор с самим собой : этот тип разговора с самим собой не является ни позитивным, ни негативным. Люди могут использовать его для того, чтобы давать инструкции самим себе, а не для того, чтобы подкреплять или поощрять определенные убеждения или эмоции.

Разговор с самим собой может быть открытым и скрытым. Открытый разговор — это самостоятельная речь, которую могут слышать другие люди. Скрытый разговор — это внутренняя речь, которую никто не может услышать.

Почему люди разговаривают сами с собой?

Существует несколько причин, по которым человек может говорить сам с собой, в том числе:

Регулирование эмоций

Разговор с самим собой может регулировать и обрабатывать эмоции. Например, если человек говорит о том, что нервничает или злится, это может помочь ему:

Например, если человек говорит о том, что нервничает или злится, это может помочь ему:

- направлять свое внимание на уменьшение гнева

- контролировать свои эмоции

- думать о том, как реагировать на свои чувства в этот момент

Снижение тревожности

Исследование , проведенное в 2014 году, показало, что людям с тревогой, в том числе социальной, может помочь разговор с самим собой. Ученые обнаружили, что люди, обращающиеся к себе в третьем лице, могут дистанцироваться от своих тревожных чувств и обрабатывать, регулировать и анализировать эти эмоции, чтобы уменьшить тревогу. Разговор с самим собой также может уменьшить тревогу после стрессовых событий.

Как перестать разговаривать с самим собой

Если разговор с самим собой мешает жизни, существуют способы изменить это поведение. Запись разговоров с самим собой в дневник может помочь перенести свои мысли на бумагу, организовать мыслительные процессы и справиться со стрессом и тревогой. Ведение дневника может помочь определить повседневные ситуации, которые заставляют людей говорить с собой, и лучше понять, что может вызвать это в будущем. Практика изменения разговора с самим собой на внутренние мысли, когда они возникают, может уменьшить разговор с самим собой.

Ведение дневника может помочь определить повседневные ситуации, которые заставляют людей говорить с собой, и лучше понять, что может вызвать это в будущем. Практика изменения разговора с самим собой на внутренние мысли, когда они возникают, может уменьшить разговор с самим собой.

Когда обратиться за помощью

Люди могут обнаружить, что разговор с самим собой влияет на их психическое здоровье, если они негативны и самокритичны, когда разговаривают сами с собой. В таких ситуациях нужно поговорить со специалистом по психическому здоровью (психологом, психиатром), чтобы найти способы повысить самооценку и настроить разговор с самим собой, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть позитивным и ободряющим.

Шизофрения

Если разговор с самим собой является частью галлюцинации, необходимо обратиться за помощью к врачу-психиатру. Разговоры с самим собой и галлюцинации могут указывать на психическое заболевание, такое как шизофрения . Человек с шизофренией может иметь изменения в своем поведении и мыслях, такие как галлюцинации или бред. Галлюцинации заставляют видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус или чувствовать вещи, которые не являются частью окружающего мира и присутствуют только в сознании. Слышать голоса и реагировать на них — обычная галлюцинация при шизофрении. Эти голоса и ощущения кажутся реальными человеку, переживающему их. Врачи утверждают , что мозг реагирует на эти голоса так же, как если бы они разговаривали с реальным человеком. Люди с шизофренией также могут уйти от мира, потеряв интерес к повседневному общению с друзьями и семьей и обнаружив, что им трудно выражать эмоции.

Галлюцинации заставляют видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус или чувствовать вещи, которые не являются частью окружающего мира и присутствуют только в сознании. Слышать голоса и реагировать на них — обычная галлюцинация при шизофрении. Эти голоса и ощущения кажутся реальными человеку, переживающему их. Врачи утверждают , что мозг реагирует на эти голоса так же, как если бы они разговаривали с реальным человеком. Люди с шизофренией также могут уйти от мира, потеряв интерес к повседневному общению с друзьями и семьей и обнаружив, что им трудно выражать эмоции.

Заключение

Для большинства людей разговор с самим собой — это нормальное поведение, которое не является симптомом психического расстройства. Разговор с самим собой может иметь некоторые преимущества, особенно в повышении производительности в задачах визуального поиска. Он также может помочь пониманию задач, требующих выполнения инструкций. Разговор с самим собой не является вредным действием, и родители или воспитатели не должны беспокоиться.

Для человека естественно иметь внутренний монолог, занимаясь задачами и обрабатывая мысли и эмоции. Они могут выбрать вербализацию этого внутреннего монолога, который является общим.

Перед применением советов и рекомендаций, изложенных на сайте «Medical Insider», обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Учредитель сетевого издания (Medical Insider), главный редактор, автор статей.

Врач ультразвуковой диагностики в СЗЦДМ, травматолог-ортопед, г. Санкт-Петербург

Почему человек разговаривает сам с собой вслух? Мнение психиатров на этот счёт вполне однозначны, многие люди время от времени разговаривают сами с собой, однако, не все заостряют на этом внимание. Наверняка вы не раз замечали, что кто-то мурлычет под нос песенку или считалку. Это не совсем разговор вслух, но тоже из той серии.

В ряде случаев, человек не осознаёт этого и спохватывается от звуков собственного голоса. Послушаем мнение психиатров, нормально ли разговаривать с самим собой вслух, а также в каких ситуациях это можно считать нормой?

Почему человек разговаривает сам с собой?

Порядка 70% своего времени, человек разговаривает сам с собой, и это считается нормальным. Так, поступает большинство взрослых людей, и для этого есть даже специальный термин – «эгоцентрическая речь». Чаще всего, это внутренний диалог, который мы ведём сами с собой.

Так, поступает большинство взрослых людей, и для этого есть даже специальный термин – «эгоцентрическая речь». Чаще всего, это внутренний диалог, который мы ведём сами с собой.

Мы спрашиваем себя, сами отвечаем себе, и не обращаем особо на это внимание. Совсем другое дело, когда человек начинает говорить вслух, и озвучивает свои мысли или действия. Почему человек разговаривает сам с собой, причины этого явления могут быть самыми разнообразными.

При большой загрузке и напряжённой умственной деятельности, человек может временами проговаривать свои действия, чтобы не ошибиться. Так уж устроен мозг, что когда мы слышим речь, можем представить себе это визуально. При визуализации (и озвучивании), ошибки становятся видны, и их можно вовремя выявить, и исправить. При построении предложений, логическая цепочка становится стройнее, и проблема решается быстрее, и правильнее. Таким образом, озвучивание своих действий – это способ принять решение. Посторонние мысли перестают мешать, и мозг сосредотачивается на том, что выражается в голос.

Избыток эмоций порой захлёстывает и переполняет. Чтобы не взорваться, эти чувства могут выливаться в гневные тирады, направленные в никуда. Они просто озвучены, и эта эмоциональная разрядка помогает не копить негатив в себе, тем самым спасает от нервного перенапряжения. Порой это способ уйти от конфликта, но для внутреннего успокоения можно продолжить спор, и «победить» соперника, даже если он этого не слышит. Это небольшая хитрость, но если она спасает от конфликта и крупной ссоры, то почему бы и нет?

Большинство людей имеют потребность общения. Оказавшись в изоляции, человеку становится не с кем контактировать, но слышать хоть чей-то голос необходимо. Он начинает играть в театр, и в данном случае, может разговаривать с неодушевлёнными предметами, и отвечать за них же. Это тоже укладывается в норму, если человек осознаёт, что это всего лишь игра. Можно поговорить со своим отражением в зеркале, с телевизором, с кофеваркой или шкафом, но важно осознавать, что это всего лишь беседа с самим собой.

Человек разговаривает сам с собой: мнение психиатра

Есть определённые виды психических расстройств, при которых человек разговаривает сам с собой вслух. Психиатры ставят диагноз лишь после обследования, в комплексе с другими, сопутствующими симптомами. Ведь важно выяснить, почему человек говорит сам с собой, и в каких случаях это считается отклонением?

Когда человек просто проговаривает свою проблему, чтобы озвучить её – он не ждёт советов, а сам ищет решение. При отклонениях, больной «видит» собеседника, и для него это не монолог, а диалог. В его голове существует невидимый остальным людям собеседник, с которым он разговаривает, порой спорит или даже ругается.

Шизофрения или раздвоение личности имеют сходную симптоматику, и различить два этих разных расстройства, может, лишь специалист. Самостоятельная диагностика недопустима, в обоих случаях, если разговоры и монологи близкого человека вызывают тревогу, тянуть с визитом к врачу не стоит.

Разговор с самим собой может быть симптомом следующих заболеваний:

☑️ раздвоение личности;

☑️ алкогольный делирий;

☑️ обсессивно-компульсивное расстройство;

☑️ галлюцинации разнообразной этиологии.

Есть множество и других психических заболеваний, при которых человек начинает говорить вслух, без собеседников. В большинстве этих случаев, беседы вызваны бредом, зрительными или слуховыми галлюцинациями. Без лечения психические расстройства прогрессируют, и важно не запустить болезнь.

В случаях, когда пожилой человек разговаривает сам с собой вслух, следует обратить особое внимание на характер этих разговоров. У пожилых людей часто падает слух, и на этом фоне могут происходить слуховые галлюцинации. Им кажется, что с ними кто-то разговаривает и они просто отвечают. А если добавить к этому плохое зрение, то пожилой человек вполне может принять стул за соседку, пришедшую поболтать. Как правило, они через какое-то время осознают свою оплошность, отчего смущаются и расстраиваются. Если это просто связный разговор, а не бред беспокоится не стоит.

Так как мозговое кровообращение у пожилых людей часто работает не лучшим образом, у них страдает отдел мозга, отвечающий за память и концентрацию. Чтобы не забыть что-то важное или даже свои повседневные деяния, пожилому человеку нужно проговаривать эти действия вслух.

Чтобы не забыть что-то важное или даже свои повседневные деяния, пожилому человеку нужно проговаривать эти действия вслух.

Разговор с самим собой вслух не считается патологией и мнение психологов в этом плане едино. Стресс, депрессия, недосыпание и общее переутомление, могут стать причиной обострения многих психических расстройств. Разговор с самим собой не является отклонением, но это может стать важным сигналом, который лучше не игнорировать. Если разговоры не были присущи раньше, но внезапно появились, тогда вопрос надо решать, по возможности не затягивая.

📽 Нормально ли говорить с самим собой?

Как перестать разговаривать с самим собой?

Многие дети говорят сами с собой, и для них это игра. Эти игры не стоит прерывать, ведь детям свойственно до определённого момента жить в сказочном мире. Этот период заканчивается, как правило, в первые же школьные годы, и разговоры с самим собой прекращаются. Беспокоиться нужно лишь в том случае, если ребёнок настойчиво утверждает, что собеседник у него есть. Вымышленный приятель, который существует лишь в воображении ребёнка – не очень хороший сигнал. Ребёнку одиноко и больше не с кем поговорить, кроме как с придуманным персонажем, и он верит в его реальность.

Вымышленный приятель, который существует лишь в воображении ребёнка – не очень хороший сигнал. Ребёнку одиноко и больше не с кем поговорить, кроме как с придуманным персонажем, и он верит в его реальность.

Студенты во время сессии часто находятся на пределе своих возможностей, и в моменты наивысшего напряжения, они могут даже заговариваться. Разумеется, в этом нет ничего хорошего, но это временный стресс, который трудно избежать. Во время учёбы молодые люди ещё не умеют правильно распределять своё время, и это выливается в переутомление, как физическое, так и психическое. Как правило, расстройство проходит, но при слишком частых стрессах привычка говорить с самим собой вслух, может закрепиться.

В начале человек не осознаёт, что он говорит вслух, и чаще на это обращают внимание окружающие. Лишь поймав на себе испуганный или недоуменный взгляд, человек начинает осознавать, что он озвучивает свои мысли вслух.

С привычками бороться сложно, но если выявить некие закономерности, в какой именно момент вы начинаете общение с самим собой, с этим можно бороться.

Если разговор вслух помогает сосредоточиться на проблеме, можно попытаться завести дневник. Ведь изложение мыслей на бумаге, это та же визуализация. Особенно данный метод помогает творческим людям, которые ищут нестандартные решения. Выписывание слов красивым почерком, украшение букв завитушками помогает сосредоточиться и ухватить за хвост нужное решение.

Этот же способ хорош и для борьбы с одиночеством, когда поговорить особо не с кем. С дневником можно поделиться своими волнениями, мечтами, пожаловаться на жизнь, и выговориться. Однако, нужно понимать, что проблема всё же в отсутствии общения, а не в разговорах вслух, и дневник – это временная мера, пока это общение не будет налажено. Живой контакт с людьми – это лучшее лекарство.

В некоторых случаях, когда вы не уверенны, что сможете держать язык за зубами, поможет обычная жевательная резинка. Очень трудно одновременно жевать и говорить, и жвачка непременно напомнит вам об этом. Если заметили, что начинаете говорить непроизвольно – тянучка — это хорошее решение.

Всегда ли стоить избавляться от привычки говорить с самим собой? Ведь, как правило, это стимулирует работу мозга, повышается внимательность и концентрация. Если труд человека связан с выполнением сложных задач, не стоит бороться с данной привычкой. Разве что, вы не можете контролировать этот процесс, пугаете окружающих или опасаетесь разболтать конфиденциальные сведения.

Любой человек это гармоничная личность или стремится стать таковой. Ведь у каждого свой идеал совершенства, и все мы к нему стремимся. Когда гармония теряется, мозг начинает искать решение, как это исправить. Чаще всего говорят сами с собой либо скучающие лентяи, либо сосредоточенные трудоголики. Скука и безделье, как и излишнее напряжение, не очень хороши для психики человека. Стоит прислушаться к себе, и найти гармонию внутри себя.

Сбалансированные нагрузки, здоровый сон и оптимизм помогут справиться с проблемой, если это всего лишь привычка.

Об авторе: Привет! Я — Каролина Кораблёва. Живу в Подмосковье, в городе Одинцово. Люблю жизнь и людей. Стараюсь быть реалистом и оптимистом по жизни.

Живу в Подмосковье, в городе Одинцово. Люблю жизнь и людей. Стараюсь быть реалистом и оптимистом по жизни.

В людях ценю умение себя вести. Увлекаюсь психологией, в частности — конфликтологией. Закончила РГСУ, факультет «Психология труда и специальная психология».

Специалист приемной комиссии свяжется с Вами

в ближайшее время в рабочие часы с Пн-Вс с 9:00-21:00 МСК

Перезвоните мне

Ваш персональный менеджер: Валерия

Ответственная и отзывчивая! 😊

Ожидайте

Специалист свяжется с Вами сразу в рабочее время, ежедневно с 10:00 — 19:00 МСК

Перезвоните мне

Со всей определенностью отвечаю: да, разговаривать с собой вслух – нормально!

Бесплатные занятия с логопедом

Бесплатный курс ИКТ для детей

Со всей определенностью отвечаю: да, разговаривать с собой вслух – нормально! Но… И вот тут начинается самое интересное. Как часто? До какого возраста? На эти вопросы нет однозначных ответов, потому что каждый ребенок развивается в своем ритме. И сравнивать разных детей можно только с большой осторожностью.

И сравнивать разных детей можно только с большой осторожностью.

Этот маленький болтунишка: лечить нельзя понять

Конечно, вы вправе поставить запятую в любом месте этой фразы. Но давайте сначала подумаем.

«Тихо сам с собою я веду беседу. »

Так, например, если ваш Петя постоянно сам с собой болтает, а больше вы таких детей отродясь не встречали, это значит только то, что у вас просто небольшой опыт общения с разными детьми. А Петя, скорее всего, мальчик с большой фантазией, который живет насыщенной внутренней жизнью, что-то сочиняет, придумывает и тут же выдает это наружу. Таким Петей надо гордиться, а не переживать, нормален ли он.

Нужно ли обращаться к психологу

Конечно, если вы твердо уверены, что это ненормально и вашему ребенку срочно нужен психолог, мне вряд ли удастся вас разубедить. Вы все равно найдете специалиста, который будет разделять вашу точку зрения и предложит вам план борьбы с этой «ненормальностью».

Только вот не факт, что борьба эта увенчается успехом. Потому что ребенок – живой человек и имеет право разговаривать вслух с самим собой, не сверяясь с мнением профессионалов по этому поводу.

Потому что ребенок – живой человек и имеет право разговаривать вслух с самим собой, не сверяясь с мнением профессионалов по этому поводу.

Задача психолога в этом случае – понять, почему ребенок разговаривает сам с собой и какая психологическая потребность за этим стоит. Если ее можно удовлетворить другими способами – нужно эти способы найти. Если нельзя – надо порадоваться, что ребенок нашел хотя бы этот способ.

Почему он так делает

Давайте же посмотрим, какие психологические потребности удовлетворяет ребенок, разговаривая вслух.

Игра, фантазирование

Герои детских фантазий разговаривают на разные голоса, спорят и соглашаются. А вы снаружи слышите только, что ребенок разговаривает с собой вслух. Но это не он разговаривает, это разговаривают его персонажи!

Дети, от природы наделенные богатым воображением, легко и непринужденно оживляют в своем сознании даже самые обычные предметы быта. А уж машинки, мягкие игрушки и куклы просто созданы для того, чтобы разыгрывать с ними всевозможные сюжеты!

Позже такой ребенок, скорее всего, начнет записывать эти сюжеты в виде рассказов, сценариев, стихов (особенно, если вы не будете его критиковать за разговоры вслух). А пока все это выдается наружу таким вот образом.

А пока все это выдается наружу таким вот образом.

Эмоциональная подпитка

Часто дети без видимой причины раз за разом цитируют запомнившиеся им фрагменты мультфильмов, чем пугают своих родителей. Но ведь взрослые тоже часто пересматривают любимые фильмы, слушают по кругу одни и те же песни.

Если ребенок впечатлился какой-то ситуацией из мультфильма, если переживания героев затронули важные струны его души, он может вновь и вновь повторять эти реплики. Не надо пугаться и подозревать ребенка в умственной отсталости и задержке развития. С ним все в порядке! Это пройдет!

Потребность в дружбе

Не всем детям удается найти себе друга. Это только кажется, что вокруг много детей и подружиться можно практически с любым (не дерется – уже хорошо, чем не друг?!). На самом деле, некоторые дети – опять же, от природы – очень разборчивы, и с первым встречным дружить не станут. Это ведь как любовь – надо совпасть с человеком…

Так вот, когда потребность в друге есть, а настоящего друга нет, некоторые дети придумывают себе такого вот идеального друга и ведут с ним долгие задушевные беседы.

Если ребенка «доставать» вопросами, с кем это он разговаривает, он, конечно, засмущается и разговаривать, скорее всего, перестанет (ну или, по крайней мере, начнет скрывать эти разговоры от вас). Но, по сути, вы, таким образом, только подчеркнете ему его одиночество, которого он стремится избежать. Найдется настоящий живой друг – исчезнет и потребность разговаривать с самим собой.

Освоение языка

Ребенок осваивает родной язык так же, как и иностранный – копируя чужую речь, то есть повторяет те слова и предложения, которые слышит. Как правило, от повторения чужих конструкций (слов, словосочетаний, предложений) ребенок переходит к построению собственных.

Но иногда этот процесс задерживается или идет не так гладко, как хотелось бы. И тогда ребенок, взрослея, продолжает «на автомате» повторять то, что слышит непосредственно сейчас или слышал когда-то.

С одной стороны, эхолалия (повторение чужих фраз, слов или частей слов) часто является симптомом как задержки психологического или речевого развития, так и аутизма. С другой стороны, она же является инструментом мышления и языкового развития.

С другой стороны, она же является инструментом мышления и языкового развития.

Повторяя услышанное от других людей, рассуждая вслух, ребенок слушает сам себя, проверяет, правильно ли он говорит. Для некоторых детей это естественный этап освоения и внутреннего монолога, и речи в принципе.

Ребенок, который не уверен в том, что он правильно использует грамматические и синтаксические конструкции, тренируется на разговорах с самим собой вслух, прежде чем начать разговаривать с другими.

Таковы основные причины, по которым дети разговаривают сами с собой. В подавляющем большинстве случаев такие разговоры вслух со временем проходят. Если же это не единственное, что вас беспокоит в поведении вашего ребенка, конечно, лучше проконсультироваться с детским психологом.

Помощь близкому при психическом расстройстве

Основные понятия

В настоящее время много говорят о росте числа психических расстройств в обществе, однако многие люди имеют очень неопределенные представления об этом весьма размытом понятии. Несмотря на то, что сейчас психиатры делают все возможное, чтобы как можно лучше информировать население о стрессах, депрессии, тревоге, неврозах, более тяжелых психических расстройствах, литературы, написанной экспертами для простого обывателя крайне мало, а в интернете встречается изобилие информации, написанной либо сложным языком, либо просто безграмотно. Все это в итоге приводит к тому, что такая информация не только противоречит действительности, но и вредит.

Несмотря на то, что сейчас психиатры делают все возможное, чтобы как можно лучше информировать население о стрессах, депрессии, тревоге, неврозах, более тяжелых психических расстройствах, литературы, написанной экспертами для простого обывателя крайне мало, а в интернете встречается изобилие информации, написанной либо сложным языком, либо просто безграмотно. Все это в итоге приводит к тому, что такая информация не только противоречит действительности, но и вредит.

Невозможно в одной статье все «разложить по полочкам» и дать четкую инструкцию по взаимоотношениям между пациентом и его близкими, но есть возможность привести к целостной картине представление об этой сложной группе заболеваний (термины «заболевание» и «расстройство» с медицинской точки зрения во многом близки, но не тождественны*). Поэтому моя задача — познакомить читателя с этой сложной проблемой, в первую очередь связанной со взаимоотношениями и помощью страдающим тяжелыми психическими недугами.

*Самые основные термины желательно знать, тогда врачу будет легче помочь как самому больному, так и его близким. Кроме того, не стоит употреблять терминов, которые Вам недостаточно хорошо известны, лучше описывать ситуацию или состояние так, как Вы это понимаете.

Итак, психические (или душевные, потому что психея – в переводе с греческого означает душа) расстройства – это болезненные состояния человека с психопатологическими (т.е., с психическими нарушениями) и поведенческими (т.е., проявляются не всегда, например, при неврозах, когда человек усилием воли держит себя в пределах культурного социума до определенного момента) проявлениями, обусловленными воздействием биологических, психологических, социальных и других факторов.

Не будем путать с психозами (или психотическими) расстройствами, которые характеризуются грубыми и противоречивыми окружающей обстановке нарушениями мышления, восприятия и поведения (бред, в медицинском, а не обывательском представлении; галлюцинации; психомоторное возбуждение; суицидальное поведение и т. д.).

д.).

Важно отметить, что проблема психических расстройств междисциплинарная и даже межведомственная, социальная. Нужна реабилитация, а не только лечение.

Что касается диагноза. Диагноз – определение и распознавание, указание на болезнь. В медицине, а особенно в психиатрии, не всегда постановка диагноза подразумевает лечение в строгом соответствии с диагнозом. Зачастую диагноз – это статистическая категория, необходимая для понимания, грубо говоря, чем сходно состояние одного больного с другим.

У меня порой вызывает недоумение стремление человека посмотреть записи врача. Ведь специальная интерпретация, обоснование диагноза, терминология могут не только испугать и обидеть неподготовленного человека, а вызвать необоснованное недоверие к специалисту и, того хуже, усугубить нарушенное душевное равновесие, огорчить не только больного, но и родственников.

Гораздо важнее доверять друг другу (врачу, пациенту, его близким), задавать интересующие вопросы. Именно на доверии достигается желаемый результат – излечение или стойкая ремиссия, если расстройство хроническое.

Именно на доверии достигается желаемый результат – излечение или стойкая ремиссия, если расстройство хроническое.

Я не буду в этой статье много расшифровывать понятия и термины. Поговорим по теме, соответствующей заголовку. Речь пойдет о таких заболеваниях как шизофрения, деменция, тяжелые депрессии, наркологические зависимости (алкоголизм, наркомании) и др. Попробую дать основные, своего рода «универсальные» рекомендации.

Рекомендации

1 ситуация: родственник (как 16-летний ребенок, так и старенький дедушка, в прошлом или настоящем научный работник) стал «каким-то не таким», начал замыкаться, раздражаться без видимой причины, хотя «агрессивным раньше он никогда не был», заговариваться, разговаривать сам с собой.

Обычно такое поведение вначале воспринимается как шутка, потом удивление, затем начинается дискуссия с больным человеком, что может привести к серьезным конфликтам и недоверию. Если Вы подозреваете у близкого Вам человека психическое расстройство (мы не берем экстренные ситуации, например, при выраженной агрессии, здесь уже вмешиваются полиция и медицинские работники), нельзя спорить.

Желательно и не поддерживать болезненные заблуждения человека, постараться быть терпеливыми и заботливыми, уговорить близкого обратиться за медицинской помощью. К сожалению, в нашем обществе, когда речь идет о психиатрии, в большинстве случаев это вызывает усмешку, испуг, удивление, только не сочувствие и желание помочь больному человеку, тем более, если это относится к родственнику. Только потом, когда больной человек сможет почувствовать и даже понять, что помощь психиатра ему во благо, он сам потянется к ней.

На первоначальном этапе стоит попытаться уговорить человека успокоиться, оценить его степень адекватности (если раньше он доверял Вам, а сейчас безосновательно нет, понимает ли он Вас или находится весь в своих переживаниях и т.д.), понять, существуют ли угрозы для него и окружающих.

Насильно помочь человеку невозможно (недобровольная госпитализация в психиатрический стационар проводится только по решению суда), но сделать все возможное необходимо: привлечь родственников, которые правильно поймут и поддержат, авторитетных для больного людей, посоветоваться с врачом.

2 ситуация: пациента удалось привести к психиатру. Здесь могут быть 2 пути. Доктор поможет разобраться в ситуации, поставит диагноз, назначит лечение, даст рекомендации. Здесь все очень индивидуально. Но может быть и так, что врач дает рекомендацию, но ей не хочет следовать не только больной (в силу неадекватности), но и родственник.

Могу привести пример. Приводит к врачу-психотерапевту мать свою 20-летнюю дочь. У дочери болезненные ощущения в теле: кости по ее утверждению «ходят туда-сюда, проваливаются и больно». Обследовали все специалисты, проведены все исследования, в том числе МРТ, заболеваний никаких не обнаружено, симптомы не соответствуют предполагаемой физической патологии.

Был поставлен диагноз психического заболевания, назначены препараты, через пару месяцев наступило значительное улучшение. Пациентка прекращает пить лекарства, через некоторое время приходит к врачу вместе с матерью, жалуется на ухудшение, уверяет, что лекарства не помогают, отказывается от помощи, выбегает из кабинета, мечется, говорит, что не хочет жить. Предлагается госпитализация, поскольку адекватные дозировки препаратов можно назначить только в стационаре, в ответ — категорический отказ.

Предлагается госпитализация, поскольку адекватные дозировки препаратов можно назначить только в стационаре, в ответ — категорический отказ.

С трудом удается успокоить, уговорить сделать укол, соглашается возобновить прием лекарств. Врач предлагает матери вызвать психиатрическую бригаду для решения вопроса о госпитализации, в связи с суицидальным риском, на что получает ответ: «Ну убьет себя, значит судьба такая, я ее класть в психушку не буду». Под расписку отпущена домой. Мать звонит на следующей день, дочери становится немного лучше, затем пропадает на полгода. Снова звонок на личный телефон врача: дочь лежит в постели, не хочет вставать, жалуется на «движения в теле каких-то существ», вызывающих сильную боль.

Даны рекомендации, больная наконец-то госпитализирована в психиатрический стационар с шизофренией. Выписана с улучшением, появилась критика к своему состоянию, подобрана адекватная терапия.

Итог: к счастью, эта история закончилась благополучно, но пациентка промучилась несколько месяцев, пока мать поверила в необходимость госпитализации; пришлось назначать более тяжелые препараты, лечение затянулось.

Нет ничего страшного, если пациент отказывается от данного врача (например, пациент включил врача в свою бредовую систему) или сам врач понимает, что не сможет оказать адекватную помощь. Тогда необходимо привлечь коллег, направить в стационар, совместно с родственниками продумать варианты помощи и выбрать оптимальный. Бывает, что пациент возвращается после лечения, извиняется за свое поведение, поскольку не понимал болезненности и неадекватности на тот момент.

Не стоит менять специалистов (бывает ко мне приходят с десятками рекомендаций от разных врачей одной и той же специальности, что вызывает недоумение). Ну 2-3 мнения – это понятно, но больше 10!? Наиболее частая причина – не сразу помогают лекарства, побочные эффекты.

Некоторые пациенты вскоре прекращают принимать лекарства, а многие заболевания хронические и требуют многомесячной, а то и многолетней поддерживающей терапии. Наступает закономерное ухудшение, новый врач не знает еще особенностей течения расстройства у данного больного, начинаются эксперименты с лечением, новый подбор медикаментов, формируется устойчивость к лечению, ранее эффективные препараты перестают действовать.

И еще: желательно, при первичном посещении врача принести если не все, то основные обследования, выписки, анализы. Психиатр – такой же врач, как и все остальные, и чем больше информации будет о пациенте, тем легче разобраться в диагнозе. Например, если у человека патология щитовидной железы, желательно принести последние анализы на гормоны, поскольку при изменении гормонального фона меняется и душевное состояние (раздражительность, нарушения сна, колебания настроения и т.д.).

В ряде случаев антидепрессанты не только не нужны, а могут навредить, может быть стоит ограничиться назначениями эндокринолога и психотерапией. Пожилые люди, страдающие сахарным диабетом, могут путать события и даже вести себя неадекватно при повышении глюкозы в крови, здесь назначаемые нейролептики тоже не всегда необходимы.

3 ситуация: больной давно обследован, известен диагноз, но заболевание прогрессирует. Родственники начинают «искать чуда»: консультировать больного у ведущих специалистов, едут в главные научные центры, кто-то ищет помощи за границей.

У меня был ряд случаев, когда пациенты возвращались из США, Европы, Израиля и т.д. с жалобами, что было отказано в назначении препаратов, подобранных в России, либо просто лечение оказалось неэффективным, наступило ухудшение. Здесь я бы посоветовал найти специалиста, которому Вы доверяете и согласовывать с ним свои действия. Только вместе мы можем помочь больным людям оказать адекватную помощь и если не вылечить, то максимально возможно улучшить качество жизни.

4 ситуация: неизлечимо больной в конечной стадии. Бытует мнение, точнее очередной миф, что от психических болезней не умирают, однако психические заболевания – такие же, как и соматические (т.е. болезни тела), только болен мозг, независимо есть там видимый очаг (например, в следствие черепно-мозговой травмы поврежденный участок мозга) или нет. Например, выраженное прогрессирующее слабоумие, конечная стадия алкоголизма с полиорганными нарушениями, терминальная стадия при злокачественных формах шизофрении и другие. Здесь приходится решать индивидуально, в зависимости от конкретного случая.

Здесь приходится решать индивидуально, в зависимости от конкретного случая.

«Если человека нельзя вылечить – это не значит, что ему нельзя помочь».

Если уж суждено умереть, это легче сделать среди любящих родственников на своей кровати, даже если человек ничего не понимает и никого не узнает. Но он ЧУВСТВУЕТ отношение к нему. Как чувствует маленький ребенок ласку матери, улыбается или плачет, когда мама ушла. Вы скажете – сравнение никакое, дети – это наше будущее, а здесь умирающий и ничего не понимающий человек. Да, это так, но надо понимать, что любой из нас может, не дай Бог, оказаться на месте этого человека…

Ухаживающие за больными

Ну и несколько слов о помощи для тех, кто ухаживает за больными. Здесь трудно давать конкретные рекомендации, ясно только одно: нельзя вставать в позицию ни спасателя, ни жертвы, нужно просто выполнять свой человеческий долг по мере сил и возможностей. Не забывайте про себя.

Любой человек, проживающий с больным и тем более ухаживающий за ним, испытывает громадный личный и эмоциональный стресс. Поэтому следует подумать о том, как Вы будете справляться с болезнью в будущем. Разобравшись, как следует в собственных эмоциях, Вы сможете более эффективно справляться как с проблемами больного, так и с Вашими собственными проблемами. Вам, возможно, придется испытать такие эмоции, как горе, стыд, гнев, смущение, одиночество и другие.

Поэтому следует подумать о том, как Вы будете справляться с болезнью в будущем. Разобравшись, как следует в собственных эмоциях, Вы сможете более эффективно справляться как с проблемами больного, так и с Вашими собственными проблемами. Вам, возможно, придется испытать такие эмоции, как горе, стыд, гнев, смущение, одиночество и другие.

Для некоторых людей, ухаживающих за больным, семья является лучшим помощником, другим она приносит лишь огорчения. Важно не отвергать помощь других членов семьи, если они располагают достаточным количеством времени, и не пытаться нести подчас нелегкое бремя ухода за больным одному.

Если члены семьи огорчают Вас своим нежеланием помогать, или из-за недостатка сведений о данном расстройстве критикуют Вашу работу, Вы можете создать семейный совет для обсуждения проблем по уходу за больным. В частности, принять решение привлечь наемного работника, хотя бы на период времени, необходимый для Вашего отдыха и восстановления сил, и при необходимости, лечения.

И последнее. Не держите проблемы в себе. Ощутив, что Ваши эмоции являются в Вашем положении естественной реакцией, Вам будет легче справиться со своими проблемами. Не отвергайте помощь и поддержку других, даже если Вам кажется, что Вы их затрудняете. Даже сами психотерапевты (казалось бы, знающие, как максимально уменьшить стресс) часто имеют своего психотерапевта, и плохо тому врачу, который пренебрегает помощью своих коллег.

Информацию для Вас подготовил:

Аронов Павел Владимирович — врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент. Врач ведет прием в корпусе клиники на Бауманской.

Аутизм

По оценкам, во всем мире примерно один из 100 детей страдает аутизмом(1). Эта оценка представляет собой среднюю цифру, и сообщаемая распространенность существенно различается в разных исследованиях. Однако в некоторых хорошо контролируемых исследованиях сообщалось о значительно более высоких цифрах. Распространенность аутизма во многих странах с низким и средним уровнем дохода неизвестна.

Распространенность аутизма во многих странах с низким и средним уровнем дохода неизвестна.

Причины

Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что существует множество факторов, повышающих вероятность развития аутизма у ребенка, включая экологические и генетические факторы.

Имеющиеся эпидемиологические данные позволяют сделать вывод об отсутствии доказательств причинно-следственной связи между вакцинами против кори, паротита и краснухи и аутизмом. Было обнаружено, что предыдущие исследования, предполагающие причинно-следственную связь, содержали методологические недостатки (2) (3).

Также нет доказательств того, что любая другая детская вакцина может увеличить риск аутизма. Обзоры фактических данных о потенциальной связи между консервантом тиомерсалом и алюминиевыми адъювантами, содержащимися в инактивированных вакцинах, и риском аутизма убедительно пришли к выводу, что вакцины не увеличивают риск аутизма.

Оценка и уход

Широкий спектр вмешательств, начиная с раннего детства и на протяжении всей жизни, может оптимизировать развитие, здоровье, благополучие и качество жизни аутичных людей. Своевременный доступ к ранним психосоциальным вмешательствам, основанным на фактических данных, может улучшить способность детей, страдающих аутизмом, к эффективному общению и социальному взаимодействию. Рекомендуется мониторинг развития ребенка в рамках рутинной охраны здоровья матери и ребенка.

Своевременный доступ к ранним психосоциальным вмешательствам, основанным на фактических данных, может улучшить способность детей, страдающих аутизмом, к эффективному общению и социальному взаимодействию. Рекомендуется мониторинг развития ребенка в рамках рутинной охраны здоровья матери и ребенка.

Важно, чтобы после постановки диагноза аутизм детям, подросткам и взрослым с аутизмом и лицам, осуществляющим за ними уход, предлагались соответствующая информация, услуги, направления и практическая поддержка в соответствии с их индивидуальными и меняющимися потребностями и\r\n предпочтениями. .

Медицинские потребности людей с аутизмом сложны и требуют целого ряда комплексных услуг, включающих укрепление здоровья, уход и реабилитацию. Важное значение имеет сотрудничество между сектором здравоохранения и другими секторами, особенно образованием, занятостью и\r\n социальным обслуживанием.

Вмешательства для людей с аутизмом и другими отклонениями в развитии должны разрабатываться и осуществляться с участием людей, живущих с этими нарушениями. Уход должен сопровождаться действиями на уровне сообщества и общества для большей доступности, инклюзивности и поддержки.

Уход должен сопровождаться действиями на уровне сообщества и общества для большей доступности, инклюзивности и поддержки.

Права человека

Все люди, включая людей с аутизмом, имеют право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.

И все же аутичные люди часто подвергаются стигматизации и дискриминации, включая несправедливое лишение медицинского обслуживания, образования и возможности заниматься и участвовать в жизни своих сообществ.

Люди с аутизмом имеют те же проблемы со здоровьем, что и население в целом. Однако они могут, кроме того, иметь особые потребности в медицинской помощи, связанные с аутизмом или другими сопутствующими состояниями. Они могут быть более уязвимыми к развитию хронических неинфекционных заболеваний из-за поведенческих факторов риска, таких как отсутствие физической активности и неправильное питание, и подвергаются большему риску насилия, травм и жестокого обращения.

Люди с аутизмом нуждаются в доступных медицинских услугах для удовлетворения общих медицинских потребностей, как и остальная часть населения, включая профилактические услуги и лечение острых и хронических заболеваний. Тем не менее, у аутичных людей более высокий уровень неудовлетворенных потребностей в медицинской помощи по сравнению с населением в целом. Они также более уязвимы во время чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Общий барьер создается неадекватными знаниями и пониманием аутизма медицинскими работниками.

Тем не менее, у аутичных людей более высокий уровень неудовлетворенных потребностей в медицинской помощи по сравнению с населением в целом. Они также более уязвимы во время чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Общий барьер создается неадекватными знаниями и пониманием аутизма медицинскими работниками.

Резолюция ВОЗ о расстройствах аутистического спектра

В мае 2014 г. Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию, озаглавленную Всеобъемлющие и скоординированные усилия по лечению расстройств аутистического спектра,\r\n которую поддержали более 60 страны.

Резолюция призывает ВОЗ сотрудничать с государствами-членами и партнерскими агентствами в целях укрепления национального потенциала для решения проблем РАС и других нарушений развития.

Ответ ВОЗ

ВОЗ и партнеры признают необходимость укрепления потенциала стран для обеспечения оптимального здоровья и благополучия всех людей с аутизмом.

Усилия ВОЗ сосредоточены на:

- повышении приверженности правительств принятию мер по улучшению качества жизни людей с аутизмом;

- предоставление рекомендаций по политике и планам действий по борьбе с аутизмом в более широком контексте здоровья, психического здоровья и здоровья мозга, а также инвалидности;

- , способствуя укреплению способности кадров здравоохранения оказывать надлежащую и эффективную помощь и продвигать оптимальные стандарты здоровья и благополучия для людей с аутизмом; и

- создание инклюзивной и благоприятной среды для людей с аутизмом и другими отклонениями в развитии, а также оказание поддержки их опекунам.

ВОЗ Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013–2030 гг. и Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA73.10 о «глобальных действиях по борьбе с эпилепсией и другими неврологическими расстройствами» призывают страны устранить имеющиеся в настоящее время значительные\r\n пробелы в раннем выявлении, уход, лечение и реабилитация при психических заболеваниях и нарушениях развития нервной системы, включая аутизм. Он также призывает округа удовлетворять социальные, экономические, образовательные и инклюзивные потребности людей, живущих с психическими и неврологическими расстройствами, и их семей, а также улучшать эпиднадзор и соответствующие исследования.

Ссылки

(1) Глобальная распространенность аутизма: обновление систематического обзора. Зейдан Дж. и соавт. Исследования аутизма, 2022 г., март.

(2) Дело Уэйкфилда: 12 лет неопределенности, хотя связь между аутизмом и вакциной MMR не доказана. Maisonneuve H, Floret D. Presse Med. 2012 сен; Французский (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22748860).\r\n

Maisonneuve H, Floret D. Presse Med. 2012 сен; Французский (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22748860).\r\n

(3) Lancet отзывает документ Уэйкфилда по MMR. Дайер К. BMJ 2010; 340: c696. 2 февраля 2010 г. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20124366/) \r\n

«,»дата публикации»:»2022-03-30T13:32:00.0000000+ 00:00″,»image»:»https://cdn.who.int/media/images/default-source/health-topics/mental-health/autism.jpg?sfvrsn=d518329b_8″,»publisher»:{ «@type»:»Организация»,»name»:»Всемирная организация здравоохранения: ВОЗ»,»logo»:{«@type»:»ImageObject»,»url»:»https://www.who.int/ Images/SchemaOrg/schemaOrgLogo.jpg»,»width»:250,»height»:60}},»dateModified»:»2022-03-30T13:32:00.0000000+00:00″,»mainEntityOfPage»:»https: //www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders»,»@context»:»http://schema.org»,»@type»:»Article»};

Шизофрения

Шизофрения

- All topics »

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

- M

- N

- O

- P

- Q

- R

- S

- T

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

- Ресурсы »

- Бюллетени

- Факты в картинках

- Мультимедиа

- Публикации

- Вопросы и Ответы

- Инструменты и наборы инструментов

- Популярный »

- Загрязнение воздуха

- Коронавирусная болезнь (COVID-19)

- Гепатит

- оспа обезьян

- Все страны »

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

- M

- N

- O

- P

- Q

- R

- S

- T

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

- Регионы »

- Африка

- Америка

- Юго-Восточная Азия

- Европа

- Восточное Средиземноморье

- Западная часть Тихого океана

- ВОЗ в странах »

- Статистика

- Стратегии сотрудничества

- Украина ЧП

- все новости »

- Выпуски новостей

- Заявления

- Кампании

- Комментарии

- События

- Тематические истории

- Выступления

- Прожекторы

- Информационные бюллетени

- Библиотека фотографий

- Список рассылки СМИ

- Заголовки »

- Сконцентрируйся »

- Афганистан кризис

- COVID-19 пандемия

- Кризис в Северной Эфиопии

- Сирийский кризис

- Украина ЧП

- Вспышка оспы обезьян

- Кризис Большого Африканского Рога

- Последний »

- Новости о вспышках болезней

- Советы путешественникам

- Отчеты о ситуации

- Еженедельный эпидемиологический отчет

- ВОЗ в чрезвычайных ситуациях »

- Наблюдение

- Исследовательская работа

- Финансирование

- Партнеры

- Операции

- Независимый контрольно-консультативный комитет

- Данные ВОЗ »

- Глобальные оценки здоровья

- ЦУР в области здравоохранения

- База данных о смертности

- Сборы данных

- Панели инструментов »

- Информационная панель COVID-19

- Приборная панель «Три миллиарда»

- Монитор неравенства в отношении здоровья

- Особенности »

- Глобальная обсерватория здравоохранения

- СЧЕТ

- Инсайты и визуализации

- Инструменты сбора данных

- Отчеты »

- Мировая статистика здравоохранения 2022 г.

- избыточная смертность от COVID

- DDI В ФОКУСЕ: 2022 г.

- Мировая статистика здравоохранения 2022 г.

- О ком »

- Люди

- Команды

- Структура

- Партнерство и сотрудничество

- Сотрудничающие центры

- Сети, комитеты и консультативные группы

- Трансформация

- Наша работа »

- Общая программа работы

- Академия ВОЗ

- мероприятия

- Инициативы

- Финансирование »

- Инвестиционный кейс

- Фонд ВОЗ

- Подотчетность »

- Аудит

- Бюджет

- Финансовые отчеты

- Портал программного бюджета

- Отчет о результатах

- Управление »

- Всемирная ассамблея здравоохранения

- Исполнительный совет

- Выборы Генерального директора

- Веб-сайт руководящих органов

- Дом/

- Отдел новостей/

- Информационные бюллетени/

- Деталь/

- Шизофрения

Ключевые факты

- Шизофрения вызывает психоз и связана со значительной инвалидностью и может повлиять на все сферы жизни, включая личную, семейную, социальную, образовательную и профессиональную деятельность.

- Стигматизация, дискриминация и нарушение прав человека больных шизофренией – обычное дело.

- Более двух из трех людей с психозом в мире не получают специализированной психиатрической помощи.

- Существует ряд эффективных вариантов ухода за больными шизофренией, и по крайней мере каждый третий больной шизофренией сможет полностью выздороветь.

Симптомы

Шизофрения характеризуется значительными нарушениями в восприятии действительности и изменениями в поведении, связанными с:

- стойкими бредом: у человека устойчивые убеждения в том, что что-то верно, несмотря на доказательства обратного;

- стойкие галлюцинации: человек может слышать, обонять, видеть, касаться или чувствовать вещи, которых нет;

- переживание влияния, контроля или пассивности: переживание того, что чьи-то чувства, импульсы, действия или мысли не генерируются им самим, помещаются в его разум или изымаются из его разума другими, или что

мысли транслируются другим; - дезорганизованное мышление, которое часто наблюдается в виде беспорядочной или неуместной речи;

- крайне неорганизованное поведение человек делает вещи, которые кажутся странными или бесцельными, или у него непредсказуемые или неадекватные эмоциональные реакции, которые мешают его способности организовать свое поведение;

- «негативные симптомы», такие как очень ограниченная речь, ограниченный опыт и выражение эмоций, неспособность испытывать интерес или удовольствие и социальная изоляция; и/или

- сильное возбуждение или замедление движений, сохранение необычных поз.

Больные шизофренией часто также испытывают постоянные трудности с когнитивными или мыслительными навыками, такими как память, внимание и решение проблем.

По крайней мере у одной трети больных шизофренией наблюдается полная ремиссия симптомов (1). Некоторые люди с шизофренией испытывают ухудшение и ремиссию симптомов периодически на протяжении всей жизни, другие — постепенное ухудшение симптомов в течение жизни.

время.

Масштабы и влияние

Шизофренией страдают примерно 24 миллиона человек или 1 из 300 человек (0,32%) во всем мире. Этот показатель составляет 1 из 222 человек (0,45%) среди взрослых (2). Встречается не так часто, как многие другие психические расстройства. Начало чаще всего приходится на поздний подростковый возраст и

двадцати лет, и у мужчин оно начинается раньше, чем у женщин.

Шизофрения часто связана со значительным дистрессом и нарушениями в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных областях жизни.

Люди с шизофренией в 2–3 раза чаще умирают раньше, чем население в целом (3). Это часто связано с физическими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, метаболические и инфекционные заболевания.

Люди с шизофренией часто сталкиваются с нарушениями прав человека как в психиатрических учреждениях, так и в общественных местах. Стигма в отношении людей с этим заболеванием носит интенсивный и широко распространенный характер, вызывая социальную изоляцию и влияя на их отношения.

с другими, включая семью и друзей. Это способствует дискриминации, которая, в свою очередь, может ограничивать доступ к общему медицинскому обслуживанию, образованию, жилью и занятости.

Во время гуманитарных чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения могут возникать сильный стресс и страх, нарушение социальной поддержки, изоляция и перебои в оказании медицинских услуг и снабжении лекарствами. Эти изменения могут повлиять на жизнь людей с

шизофрения, например обострение существующих симптомов. Во время чрезвычайных ситуаций люди с шизофренией более других уязвимы к различным нарушениям прав человека, включая пренебрежение, оставление, бездомность, жестокое обращение и изоляцию.

Во время чрезвычайных ситуаций люди с шизофренией более других уязвимы к различным нарушениям прав человека, включая пренебрежение, оставление, бездомность, жестокое обращение и изоляцию.

Причины шизофрении

Исследования не выявили ни одной единственной причины шизофрении. Считается, что взаимодействие между генами и рядом факторов окружающей среды может вызывать шизофрению. Психосоциальные факторы также могут влиять на возникновение и течение шизофрении.

Интенсивное употребление каннабиса связано с повышенным риском заболевания.

Услуги

В настоящее время подавляющее большинство людей с шизофренией во всем мире не получают психиатрическую помощь. Приблизительно у 50% пациентов психиатрических больниц диагностирована шизофрения (4). Только 31,3% людей с психозом получают услуги специалиста.

психиатрическая помощь (5). Большая часть ресурсов психиатрических служб неэффективно расходуется на лечение в психиатрических больницах.

Имеются явные доказательства того, что психиатрические больницы неэффективны в оказании помощи, в которой нуждаются люди с психическими заболеваниями, и регулярно нарушают основные права человека больных шизофренией. Попытки передать заботу о психическом здоровье

институты сообщества должны быть расширены и ускорены. Такие усилия начинаются с разработки ряда качественных услуг по охране психического здоровья на уровне общины. Варианты оказания психиатрической помощи по месту жительства включают интеграцию в первичную

здравоохранение и общая больничная помощь, общественные центры психического здоровья, дневные центры, поддерживаемое жилье и выездные службы для поддержки на дому. Участие человека с шизофренией, членов семьи и более широкого сообщества в оказании поддержки

является важным.

Ведение и поддержка

Существует ряд эффективных вариантов ухода за людьми с шизофренией, включая медикаментозное лечение, психообразование, семейные вмешательства, когнитивно-поведенческую терапию и психосоциальную реабилитацию (например, обучение жизненным навыкам). помощь

помощь

проживание, поддерживаемое жилье и поддерживаемая занятость являются основными вариантами ухода, которые должны быть доступны для людей с шизофренией. Подход, ориентированный на выздоровление, — предоставление людям свободы в принятии решений о лечении — крайне важен для людей.

больных шизофренией, а также для их семей и/или опекунов.

Ответ ВОЗ

Комплексный план действий ВОЗ в области психического здоровья на 2013–2030 гг. описывает шаги, необходимые для предоставления соответствующих услуг людям с психическими расстройствами, включая шизофрению. Ключевой рекомендацией Плана действий является перенос услуг из учреждений

к сообществу. Специальная инициатива ВОЗ в области психического здоровья направлена на дальнейший прогресс в достижении целей Комплексного плана действий в области психического здоровья на 2013-2030 гг. путем обеспечения еще 100 миллионов человек доступом к качественной и доступной медицинской помощи для

состояния психического здоровья.

Программа ВОЗ по устранению пробелов в области психического здоровья (mhGAP) использует основанные на фактических данных технические руководства, инструменты и учебные пакеты для расширения услуг в странах, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Он фокусируется на приоритетном наборе состояний, включая психоз,

направление наращивания потенциала неспециализированных поставщиков медицинских услуг в рамках комплексного подхода, способствующего укреплению психического здоровья на всех уровнях оказания помощи. В настоящее время mhGAP внедряется более чем в 100 государствах-членах ВОЗ.

Проект ВОЗ QualityRights направлен на повышение качества ухода и соблюдения прав человека в психиатрических и социальных учреждениях, а также на расширение возможностей организаций для защиты здоровья людей с психическими расстройствами и психосоциальными расстройствами.

инвалидность.

Руководство ВОЗ по общественным службам охраны психического здоровья и подходам, ориентированным на человека и права, предоставляет информацию и поддержку всем заинтересованным сторонам, желающим разработать или преобразовать свою систему и службы охраны психического здоровья в соответствии с международными стандартами.

стандарты в области прав человека, включая Конвенцию ООН о правах инвалидов.

Ссылки

(1) Harrison G, Hopper K, Craig T, Laska E, Siegel C, Wanderling J. Восстановление после психотического заболевания: 15- и 25-летнее международное последующее исследование. Бр. Дж. Психиатрия 2001; 178: 506–17.

(2) Институт показателей и оценки здоровья (IHME). Глобальный обмен данными о здоровье (GHDx). http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool?params=gbd-api-2019-permalink/27a7644e8ad28e739382d31e77589dd7

(По состоянию на 25 сентября 2021 г.)

(3) Laursen TM, Nordentoft M, Mortensen PB. Избыточная ранняя смертность при шизофрении. Ежегодный обзор клинической психологии , 2014; 10, 425-438.

(4) ВОЗ. Системы психического здоровья в отдельных странах с низким и средним уровнем дохода: кросс-национальный анализ ВОЗ-AIMS. ВОЗ: Женева, 2009 г.

(5) Jaeschke K et al. Глобальные оценки охвата услугами по лечению тяжелых психических расстройств: данные Атласа психического здоровья ВОЗ 2017 Glob Ment Health 2021;8:e27.