Заболевания гипофиза у женщин: симптомы, причины, лечение, признаки. Заболевание гипофиза симптомы у женщин

Болезни гипофиза: заболевания, симптомы

Нарушения функции гипофиза - болезни, которые в последние годы диагностируются несколько чаще, нежели ранее. Представлять себе такие проблемы в общих чертах нужно каждому человеку, чтобы при первых симптомах обратиться ко врачу за детальной диагностикой. Необходимо понимать, что болезни, связанные с нарушением деятельности гипофиза, опасны – это не только понижение качества жизни, но и высокая вероятность различных осложнений.

О чем идет речь?

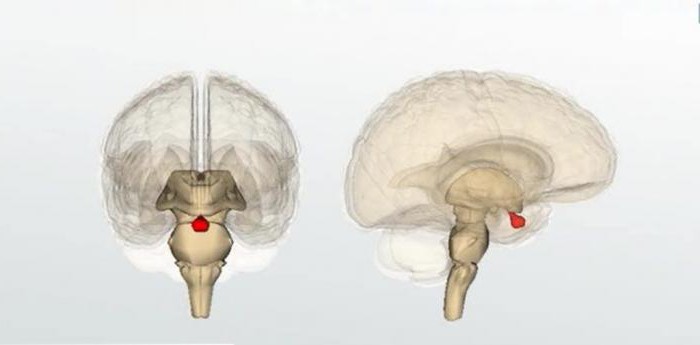

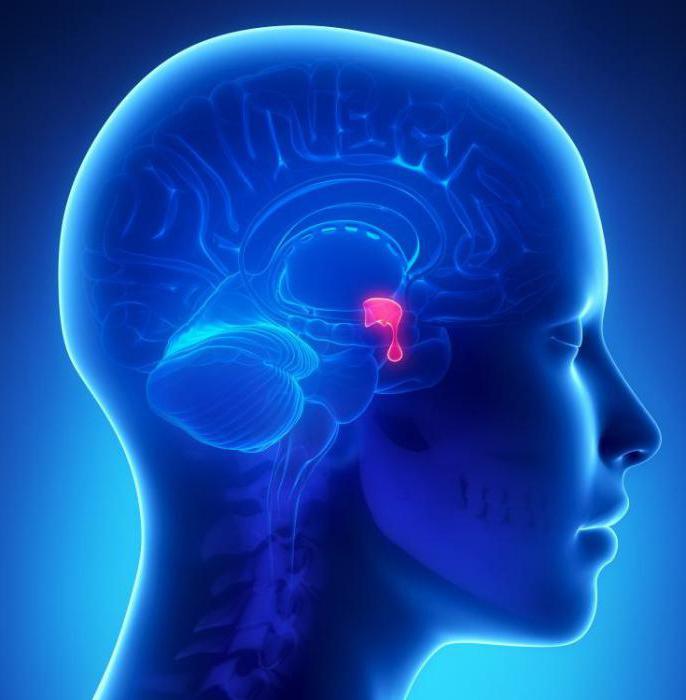

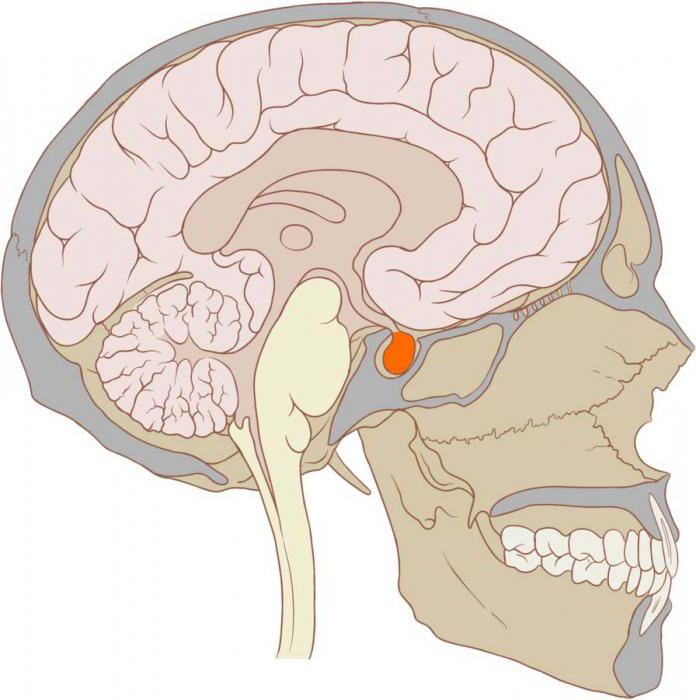

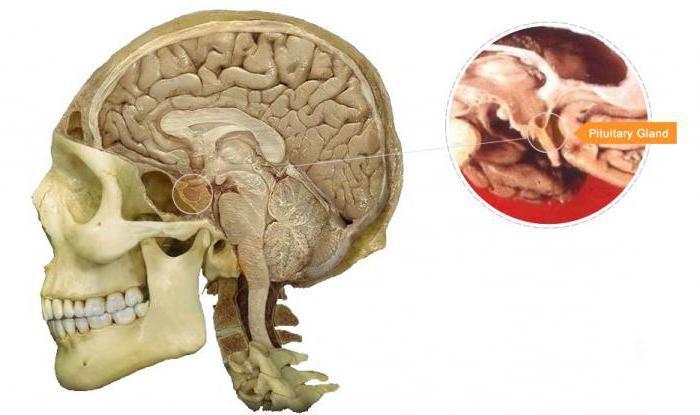

Гипофиз незаменим для эндокринной системы. Этим термином обозначают небольшого размера железу, расположенную в головном мозге, в его нижней половине. Железа находится вблизи седловидных черепных костей и продуцирует гормоны, обеспечивающие возможность нормальной жизнедеятельности, регулируя рост, обмен веществ и репродуктивную способность человека.

Если гормональный фон нарушается, то вполне вероятно, это состояние спровоцировали болезни гипофиза. Женщин и мужчин они поражают в равной мере, им подвержены люди разного возраста, социального положения, ведущие разный образ жизни.

Откуда приходит беда?

Как правило, симптомом болезни гипофиза является ненормальное содержание гормонов, продуцируемых этой железой, в крови человека. Возможен как переизбыток, так и слишком маленькая концентрация. В любом из вариантов сильно страдает вся эндокринная система.

Обычно недостаточность продуцирования гормональных соединений провоцируется некорректным кровоснабжением или травмой головного мозга. В ряде случаев болезни, связанные с гипофизом, наблюдаются на фоне кровоизлияния, воспаления, проблем в сосудистой системе. Это может быть и последствием облучения.

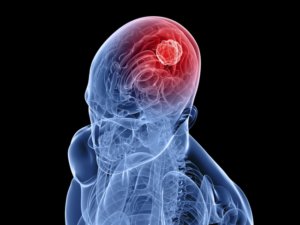

Болезни гипофиза, при которых уровень активности железы завышен, зачастую связаны с доброкачественным новообразованием. Эту патологию в медицине называют аденомой. Заболевание распространено довольно широко, его развитие могут спровоцировать травмы или инфицирование головного мозга. В некоторых случаях аденома (болезнь гипофиза) развивается на фоне длительного приема контрацептивов перорально.

Как заподозрить проблему

Болезни гипофиза проявляют себя рядом характерных только им симптомов. Кроме того, наблюдаются проявления, свойственные некоторым другим заболеваниям, из-за чего диагностирование может быть усложнено.

Так, если патология развилась еще до рождения, тогда заметить ее довольно легко – видно непропорциональное сложение, нездоровая внешность. Если гормональная активность недостаточна, рост замедляется, и на всю жизнь такой человек будет ниже среднестатистического. А вот излишняя активность железы приводит к гигантизму – рост не останавливается на протяжении всей жизни.

При болезни гипофиза некоторые пациенты вырастают поистине огромного роста, что сопровождается акромегалией – конечности увеличиваются, голос грубеет, осанка портится, внутренние системы и органы деформируются.

Если болезни гипофиза характерен некорректный, слишком слабый процесс выработки ростового гормона, это приводит к нарушениям в работе мочеполовой системы. При анализе крови на биохимию можно выявить недостаточность натрия, глюкозы, соматотропина. Также наблюдается неестественный ответ на инсулин.

Что еще бывает?

Если нехватка гормонов развивается во вторичной форме, у пациентов диагностируют гипотиреоз. В некоторых случаях поражает гипофиз базедова болезнь. Довольно редко, но все же встречается гипофизарная карликовость – такая патология чаще поражает мужскую половину человечества, нежели женскую. Что хорошо, современная медицина знает довольно эффективные методики устранения патологии.

Гипотиреоз

Если щитовидная железа не продуцирует необходимое для нормальной жизнедеятельности организма количество гормонов, это вызывает гипотиреоз. Обычно такое наблюдается при недостаточности функционирования этого органа либо при патологическом влиянии на процессы, контролирующие гормональный фон.

Первичный (тиреогенный) гипотиреоз обычно спровоцирован нехваткой йода в организме. В ряде случаев его вызывают механические травмы щитовидки, спровоцированные лучевой терапией, хирургическим вмешательством и т. п.

Вторичный гипотиреоз – заболевание, при котором в организме недостаточно гормонов, продуцируемых щитовидной железой. При этом нарушении гипоталамус не может генерировать тиреолиберин, что влияет на работу гипофиза – останавливаются процессы создания тиреотропного гормона.

Центральный гипотиреоз

Третичный гипотиреоз в современной медицине нередко также называют центральным. Эта форма узко распространена и отличается неспособностью щитовидной железы справляться с возложенными на нее функциями. В некоторых случаях это спровоцировано особенностями гипофиза, но иногда свою роль играет гипоталамус.

Особенности патологии

Заподозрить гипотиреоз в самом начале развития заболевания довольно сложно, так как его течение скрыто и яркой симптоматики не имеет. Чаще всего патологию выявляют при анализе крови для выявления особенностей гормонального фона. При врожденной форме у ребенка наблюдают вздутие живота, пупочную грыжу, непропорциональность языка, щитовидки. Со временем младенец теряет аппетит, нарушается нормальное развитие, вес выходит за рамки положенного, нарушается работа ЖКТ – появляются запоры.

Если начать лечить заболевание вовремя, можно восстановить функциональность всех систем организма в полной мере. Также в норму войдет и процесс роста ребенка.

При запущенной форме у взрослого патологию можно заподозрить по внешнему виду пациента – кожа на лице желтоватая, лицо отекает, так как жидкость не выводится из организма в нормальном режиме. Человек чувствует себя слабым, у него активно выпадают волосы и брови, кожу сушит, болят мышцы.

Обычно это довольно апатичный человек, который говорит хриплым голосом и довольно плохо слышит. Дальнейшее развитие болезни связано с нарушением работы нервной системы, что негативно влияет на память, способность концентрироваться, интеллект. Наблюдаются проблемы со сном, состояние у больного подавленное. В крови падает гемоглобин, растет холестерин.

Гиперпролактинемия

Пролактин – гормон, в норме активно участвующий в образовании необходимого количества грудного молока кормящей матери. Гиперпролактинемия может развиться в одной из трех форм. Естественный вариант – это физиологическая форма, обусловленная родами и ростом. Патологическая обычно спровоцирована аденомой или иными внутренними нарушениям. При долговременном применении некоторых групп медикаментов может появиться фармакологическая форма заболевания.

Клиническая симптоматика может проявляться у пациентов разного возраста и половой принадлежности. При этом у женщин отмечается:

- выделение грудного молока;

- нарушение менструального цикла;

- невозможность забеременеть;

- понижение сексуального влечения;

- болезненные ощущения при половом акте.

У мужчин нередко развивается импотенция, возможно падение зрения. У больных в юном возрасте половая система развивается с задержкой. Гиперпролактинемия провоцирует проблемы метаболизма, акне. Больные ощущают постоянную слабость, нарушается сон. Нередко заболевание провоцирует сахарный диабет.

Аденома

Есть две разновидности аденомы гипофиза – активная и неактивная гормонально. Обычно патология развивается довольно медленно, новообразование имеет доброкачественный характер. В зависимости от размера, говорят о микроскопической, макроаденоме.

На раннем этапе развития аденома практически не проявляет себя, что заметно усложняет диагностирование. Со временем опухоль провоцирует эндокринно-обменный синдром. При этом растет в размерах щитовидная железа, появляется лишний вес, бородавки. Большинство пациентов отмечают, что кожа становится жирной. У многих диагностируют диабет. Нередко аденома имеет и симптоматику гипотиреоза, гиперпролактинемии.

Как еще заметить аденому

Развитие аденомы связано с офтальмологическим, неврологическим синдромом. При этом зрительное поле пациента претерпевает искажения, и он страдает от головных болей. Как правило, сильно падает зрение, наблюдаются нарушения движений глаз. Доктора объясняют это тем, то новообразование сдавливает турецкое седло, черепные нервы.

Нередко при аденоме гипофиза больные впадают в депрессию и страдают от нервных расстройств. Продолжительный рост новообразования провоцирует психические расстройства.

Как определить заболевание

Если наблюдаются характерные для аденомы симптомы, есть хотя бы малейшее подозрение на это заболевание, необходимо записаться на прием к участковому терапевту, который перенаправит к эндокринологу. При пользовании услугами частной клиники можно сразу идти к эндокринологу для детального диагностирования состояния организма.

Врач выберет наиболее применимые инструментальные методики анализа, проконтролирует содержание гормонов в моче, крови, сделает анализ на биохимию. Если возникает предположение, что причина в узловатом гипотиреозе, дополнительно проводят ультразвуковую диагностику.

Для определения разновидности опухоли необходимо пройти компьютерную томографию или МРТ. Это также позволяет точно выявить размеры новообразования, понять, насколько пострадало турецкое седло и каков характер повреждений. При офтальмологическом исследовании также оценивают состояние черепных нервов.

Что делать?

Лечение заболеваний гипофиза определяется особенностями конкретного диагноза. Для начала необходимо подобрать препараты, позволяющие вернуть в норму гормональный фон. Больному назначают также медикаменты, стимулирующие продуцирование нужных гормонов внутренними системами организма. Дополнительно проводят общеукрепляющие мероприятия и выбирают диету, оптимальную для патологии.

Если установлена аденома, хороший результат может дать лучевая терапия, избавляющая от новообразования. При макроаденоме возможно хирургическое удаление опухоли.

Нехватку гормонов в крови необходимо восполнять внешними источниками, сопровождая это минеральными компонентами и витаминной терапией. При лечении малолетних пациентов гормоны вводят минимальными дозами. При удачно подобранной программе вскоре приходит в норму самочувствие, у детей нормализуется рост.

fb.ru

Заболевания гипофиза у женщин: симптомы, причины, лечение, признаки

Заболевания гипофиза

- Изолированный дефицит гонадотропных гормонов

- Синдром Шихана

- Кровоизлияние в гипофиз

- Травма

- Краниофарингиома

- Синдром пустого турецкого седла

- Опухоли гипофиза

- Гормонально-неактивные

- Недифференцированные аденомы

- Подтип III

- Гормонально-активные

- Пролактинома

- Соматотропинома

- Кортикотропинома

- Тиротропинома

- Гонадотропинома

- Смешанные

- Саркоидоз

Изолированный дефицит гонадотропных гормонов

Врожденный вторичный гипогонадизм и синдром Кальмана относятся к группе редких заболеваний, обусловленных отсутствием или задержкой полового развития в связи с недостаточной секрецией ЛГ и ФСГ. Лежащие в основе нейроэндокринные аномалии разделяют на две группы: молекулярные дефекты гонадотропного каскада, приводящие к изолированному вторичному гипогонадизму, и гипоталамические аномалии, связанные с нейронами, секретирующими гонадолиберин, или с гипоплазией обонятельного тракта при синдроме Кальмана. В ряде случаев имеется аносмия. Дефект связан с нарушением образования в обонятельных плакодах формирующегося носа нейронов, секретируюших гонадолиберин, или с нарушением их миграции из обонятельных луковиц в ядро воронки в процессе эмбриогенеза. Уровень гонадотропных гормонов может быть нормальным или сниженным, уровень остальных гормонов гипофиза остается нормальным. Однако половые железы больных не способны синтезировать половые гормоны. Оба нарушения имеют генетическую природу. У пациентов с вторичным гипогонадизмом обнаруживаются мутации генов GNRh2, GPR54/KISS1R. ТЛСЗ и TACR3 или резистентность клеток гипофиза к гонадолиберину. Заболевания часто, но не всегда представляют собой моногенные синдромы и могут наследоваться по аутосомно-доминантному типу. Для диагностики в/в струйно вводят гонадолиберин и измеряют стимулированный уровень гонадотропных гормонов. В общем случае лечение заключается в назначении эстрогенов и прогестагенов в циклическом режиме для обеспечения полового созревания. При планировании беременности назначают гонадолиберин в импульсном режиме через дозатор или препараты гонадотропных гормонов, что приводит к созреванию фолликулов и овуляции.

Послеродовой некроз гипофиза (синдром Шихана)

Синдром Шихана относится к области неотложной эндокринологии. При аутопсии женщин, умерших в промежутке между 12 ч и 34 сут после родов, некроз аденогипофиза обнаруживался примерно в 25% случаев. Практически во всех случаях развитию некроза гипофиза предшествовало массивное кровотечение во время родов, сопровождавшееся падением АД и шоком. Чаще этот синдром, по всей видимости, встречается при сахарном диабете. Патогенез синдрома остается неизвестным. Клинически отмечается частичный дефицит или полное отсутствие одного или более гормонов гипофиза вплоть до апитуитаризма. Могут появляться симптомы надпочечниковой недостаточности (артериальная гипотония, тошнота, рвота, сонливость) или гипотиреоза. Остаточную функцию гипофиза можно оценить с помощью провокационных проб с тиролиберином, гонадолиберином, соматолиберином, кортиколиберином.

Кровоизлияние в гипофиз

Больные жалуются на появившуюся сильную головную боль в ретроорбитальной области, расстройства зрения, отмечаются изменения зрачков, нарушение сознания. Указанные симптомы могут симулировать другие неврологические заболевания, такие как окклюзия базилярной артерии, гипертонический криз или тромбоз пещеристого синуса. При МРТ или КТ определяется кровоизлияние в области гипофиза. У многих больных диагностируется пролактинома, и назначение стимуляторов дофаминовых рецепторов, таких как бромокриптин, перголид или каберголин, может приостановить процесс, :но может потребоваться и хирургическая декомпрессия.

Посттравматический гипопитуитаризм

Тяжелая черепно-мозговая травма, например при автомобильных авариях, может приводить к повреждению воротной системы гипофиза. У этих больных могут выявляться гиперпролактинемия и несахарный диабет. Наиболее частые начальные симптомы включают гипогонадизм, аменорею, снижение аппетита, потерю массы тела и галакторею.

Внегипофизарные опухоли

Различные опухоли могут поражать гипофиз или расти в области, смежной с турецким седлом. Краниофарингиома относится к медленно растущим опухолям, ее частота составляет 1,2—4,6% с двумя возрастными пиками: в детском возрасте и в возрасте 45—60 лет. Опухоль растет из многослойного плоского ороговевающего эпителия остатков кармана Ратке, ее диаметр может достигать 8—10 см; рост опухоли может приводить к сдавливанию зрительного перекреста, гипоталамуса и третьего желудочка. Во многих случаях краниофарингиома локализуется супраселлярно, в 50% случаев кальцифицируется, что облегчает диагностику. Краниофарингиома гормонально неактивна. Больные предъявляют жалобы на рвоту, головную боль, ухудшение зрения, симптомы несахарного диабета. Для диагностики используют КТ или МРТ. Основа лечения — хирургическое удаление опухоли, хотя, по литературным данным, полностью опухоль удаляют редко из-за технических сложностей. В случаях неполного удаления после операции, как правило, проводят лучевую терапию.

Синдром пустого турецкого седла

Синдром пустого турецкого седла обычно сопровождается гиперпролактинемией, нарушением овуляции и галактореей. При рентгенографии выявляется увеличение гипофизарной ямки, что подтверждает две возможные причины этого синдрома:

- выпячивание паутинной оболочки через диафрагму седла и

- инфаркт опухоли гипофиза.

Специфических методов лечения этого синдрома нет; применяют стимуляторы дофаминовых рецепторов для уменьшения гиперпролактинемии и гормональную терапию комбинированными эстрогенпрогестагенными препаратами.

Опухоли гипофиза

Предполагается, что аденомы гипофиза имеются у 10—23% населения. При аутопсии неактивные опухоли гипофиза обнаруживают в 12% случаев. Опухоли гипофиза составляют 10% всех внутричерепных новообразований. Однако предполагается, что при массовом рентгенологическом обследовании патология, обозначаемая в медицинской литературе как «случайно выявленная аденома гипофиза», будет диагностирована в 27% случаев.

Гормонально-неактивные опухоли

Внимания заслуживают некоторые гормональнонеактивные опухоли гипофиза. Наиболее часто это недифференцированные аденомы гипофиза. Характерен медленный рост опухоли, возможно развитие гиперпролактинемии, что значительно затрудняет диагностику и ведет к неправильному выбору лечения. Другой вид гормонально-неактивных опухолей, III подтип аденом, характеризуется быстрым агрессивным ростом. В литературе этот вид опухоли обозначается как «инвазивная аденома», он очень напоминает менингиому, прорастает твердую мозговую оболочку и способен метастазировать.

Гормонально-активные опухоли гипофиза

Пролактинома

Самый частый тип гормонально-активных опухолей гипофиза у человека — пролактинома. Распространенность этой опухоли в популяции колеблется от 6—10 до 50 на 100 000. По данным анализа историй болезни 1607 пациентов, получавших медикаментозную терапию по поводу гиперпролактинемии, частота пролактиномы у мужчин составила 10 на 100 000, у женщин — 30 на 100 000. Пролактинома развивается вследствие избыточного размножения лактотропных клеток, которые располагаются в основном в латеральных отделах гипофиза. Пролактинома может расти кнаружи, прорастая костные структуры и пещеристый синус, или вверх, повреждая зрительный перекрест. Опухоли размерами менее 10 мм определяются как микроаденомы, размерами более 10 мм — макроаденомы. Характер прогрессирования этих двух видов опухолей значительно различается: для микроаденом характерно гораздо более доброкачественное течение, чем для макроаденом.

Нарушение овуляции у больных с опухолями гипофиза развивается в среднем за 5 лет до появления галактореи. В детском и юношеском возрасте заболевание приводит к нарушению полового созревания; большие опухоли гипофиза нередко находят у больных, у которых не было менструаций или были один-два менструальных цикла до развития аменореи. Помимо гипогонадизма, у больных с пролактиномами развиваются нарушения метаболизма, снижается плотность кости, хотя риск переломов не повышен. При подозрении на пролактиному определяют сывороточный уровень пролактина. Уровень, превышающий 250 мкг/л, обычно указывает на наличие опухоли, а уровень более 500 мкг/л служит признаком макроаденомы. Однако абсолютный уровень пролактина не может служить надежным маркером размеров опухоли. Рентгенологи обычно предпочитают МРТ. Исследование полей зрения с помощью периметра Гольдмана при подтвержденной макроаденоме нецелесообразно. У таких больных примерно в 68% случаев имеется верхнеквадрантная битемпоральная гемианопсия. Опухоли, не выходящие за пределы турецкого седла, не сдавливают зрительный перекрест, поэтому исследовать поля зрения у этих больных бессмысленно.

Лечение пролактином

В настоящее время методом выбора при пролактиномах считается медикаментозная терапия, и только при неэффективности или невозможности ее проведения решается вопрос об операции или лучевой терапии. Рецидивы опухоли, вероятность пангипопитуитаризма (примерно 10—30% при макроаденомах), осложнения (редкие случаи менингита, частый, но преходящий несахарный диабет, ликворея) и риск смерти (хотя и небольшой, менее 1%) становятся причиной отказа от хирургического лечения у большинства больных. Лучевая терапия остается методом резерва для резистентных к стимуляторам дофаминовых рецепторов случаев, а также для злокачественных пролактином. После лучевой терапии уровень пролактина нормализуется примерно у трети больных, но на достижение этого эффекта уходит до 20 лет. Кроме того, применение лучевой терапии ограничивают побочные эффекты, такие, как гипопитуитаризм, повреждение черепно-мозговых нервов (в редких случаях), а также развитие вторичных опухолей.

Больным, которые выбирают медикаментозное лечение, с середины 1970-х гг. назначают стимуляторы дофаминовых рецепторов. Первым препаратом этой группы стал бромокриптин, который связывается как с D1-, так и с D2-рецепторами и подавляет синтез и секрецию пролактина. С действием на D1-рецепторы связано развитие артериальной гипотонии, тошноты, заложенности носа. Еще один частый побочный эффект препарата — дисфория. Бромокриптин следует назначать на ночь для подавления ночного подъема продукции пролактина. Начинать нужно с дозы 1,25 мг с постепенным ее увеличением в течение нескольких недель. При интравагинальном введении смягчаются побочные эффекты, но результаты лечения неудовлетворительны.

Перголид и хинаголид применяют для лечения болезни Паркинсона и, редко, при гиперпролактинемии. Эти препараты относятся к производным эрголина и активны в дозах 50—100 мкг 1 раз в сутки.

Каберголин (Достинекс) относится к избирательным агонистам D1-рецепторов. В настоящее время каберголин признан препаратом первого ряда в терапии большинства заболеваний и состояний, сопровождающихся гиперпролактинемией. Минимальная терапевтическая доза должна снижать концентрацию пролактина до нормальных значений. Максимальной допустимой дозой считается та, которую пациент может перенести без серьезных побочных эффектов. В проспективном исследовании увеличения суточной дозы каберголина нормализация уровня пролактина была достигнута у 149 из 150 больных с микро- и макроаденомами гипофиза. В большинстве случаев для устранения гиперпролактинемии требовались дозы от 2,5 до 3 мг в неделю, но в отдельных случаях требовалось назначать каберголин в дозе до 11 мг в неделю. Применение высоких доз каберголина вызывало опасения в связи с выявленным у пациентов с болезнью Паркинсона, получавших препарат в дозе не менее 3 мг в неделю, эффектом клапанной регургитации. Однако в 6 из 7 исследований, в которых анализировался риск осложнений со стороны клапанного аппарата сердца при использовании каберголина у больных с гиперпролактинемией, существенного увеличения риска патологии клапанов не выявлено. Лишь в одном исследовании сообщалось о повышении частоты трикуспидальной регургитации на 57%, хотя в контрольной группе частота этого осложнения также существенно возросла. Несмотря на отсутствие очевидных доказательств побочных эффектов каберголина со стороны сердца, необходим мониторинг с помощью эхокардиографии.

Стимуляторы дофаминовых рецепторов эффективны в подавляющем большинстве случаев. Возможность повышения дозы каберголина до максимально переносимой позволяет преодолеть кажущуюся резистентность к терапии. Однако у ряда больных наблюдается истинная резистентность опухоли к стимуляторам дофаминовых рецепторов, которая проявляется отсутствием нормализации уровня пролактина при назначении максимально переносимой дозы и невозможностью обеспечить уменьшения размеров опухоли на 50%. При макроаденомах резистентность наблюдается чаще, чем при микроаденомах (18 и 10% соответственно). К счастью для гинекологов, это явление в большей степени характерно для мужчин. Резистентность пролактиномы к разным стимуляторам дофаминовых рецепторов не одинакова. Так, у 80% больных резистентность к бромокриптину удается преодолеть назначением каберголина. Прямого сравнения динамики размера опухолей при использовании бромокриптина и каберголина не проводилось. Тем не менее результаты различных работ свидетельствуют, что бромокриптин уменьшает размер опухоли приблизительно на 50% у 2/3 пациентов, тогда как каберголин приводит к полному ее исчезновению у 90% больных.

Отслежены исходы более чем 6000 беременностей, наступивших на фоне применения бромокриптина. Повышения частоты пороков развития у детей, как и осложнений беременности, не отмечено. Двенадцатилетнее проспективное исследование, обобщившее наблюдение за 380 женщинами, беременности которых наступили на фоне применения каберголина, показало, что число преждевременных родов, осложнений беременности, пороков развития у детей не увеличивается по сравнению с обшей популяцией. Частота самопроизвольных абортов у женщин, забеременевших во время приема каберголина, составила около 9% и оказалась ниже, чем в обшей популяции в США и Европе (11—15%). Таким образом, каберголин, как и бромокриптин, может использоваться в программах лечения женщин с бесплодием.

В большом количестве исследований показано, что пролактинома не влияет на течение беременности. С другой стороны, рост макропролактином во время беременности может значительно ускориться. В связи с этим у женщин с макроаденомами рекомендуется регулярное исследование полей зрения, и, в случае их сужения, выполнение МРТ без контрастирования.

Что касается методов лучевой диагностики, то повторное обследование в отсутствие изменений симптоматики следует проводить не чаще 1 раза в 10 лет, поскольку микропролактиномы растут медленно. По мнению некоторых авторов, при лечении стимуляторами дофаминовых рецепторов повторное применение этих методов вообще не требуется. При макропролактиномах повторная КТ или МРТ рекомендуется через 6 мес лечения. Некоторые считают, что, если опухоль не увеличилась или уменьшилась до размеров микропролактиномы, симптоматика не нарастает, а лечение продолжается, проводить повторное обследование не нужно.

Соматотропинома

Опухоли, секретирующие СТГ, проявляются малозаметными симптомами, и диагноз обычно ставится с задержкой до 6 лет. В первую очередь изменения касаются лица, рук и ступней. Стимулируется рост костей и разрастание мягких тканей, что приводит к увеличению размеров носа, нижней челюсти и надбровных дуг. Вследствие развития синдрома запястного канала может появиться парестезия в руках, за счет утолщения голосовых связок становится грубым голос. Артериальная гипертония встречается у четверти больных, ожирение — у половины, отмечается гипертрофия миокарда, увеличение размеров печени и почек. В диагностике имеют значение оценка уровня СТГ или патологический ответ на нагрузку глюкозой. Тактика лечения может заключаться в хирургическом удалении опухоли, лучевой терапии или подавлении роста опухоли с помощью аналогов соматостатина.

Кортикотролинома

Опухоли, секретирующие АКТГ, встречаются редко, обычно их размеры не превышают 1 см. Нарушение овуляции происходит вследствие повышения уровня гормонов коры надпочечников, уровень свободного кортизола мочи может увеличиваться до 150 мкг/сут и более. Обычно проводят транссфеноидальную аденомэктомию, эффективную в 60—90% случаев. Медикаментозное лечение направлено на подавление продукции АКТГ или блокаду взаимодействия кортизола с рецепторами. В клинической практике применяется аналог соматостатина пасиреотид и антагонист рецепторов глюкокортикоидов мифепристон. Рассматриваются новые направления лечения с помощью ингибитора стероидогенеза LC1699 и ретиноевой кислоты (этап клинических исследований).

В работах in vitro изучается гефитиниб, антагонист рецептора эпидермального фактора роста. При любом методе лечения показано длительное наблюдение.

Тиротропинома

Тиротропинома — редкая причина тиреотоксикоза. Введение в практику высокочувствительного метода определения ТТГ с помощью ИФА сделало диагностику этого состояния более доступной; появилась возможность раннего выявления опухоли, что позволяет избежать диагностических ошибок и неверного лечения. Однако нет методов диагностики, специфичных для этой патологии, поэтому при постановке диагноза тиротропиномы учитывают повышение уровня α-субъединицы ТТГ, повышение уровня ГСПГ, снижение или отсутствие реакции тиротропных клеток на введение тиролиберина, результаты супрессивной пробы с Т3. В большинстве случаев размеры опухоли относительно малы (в среднем 3 мм), что затрудняет диагностику с помощью КТ и МРТ. Лечение обычно хирургическое; при неэффективности после него назначают лучевую терапию. Медикаментозная терапия аналогами соматостатина снижает секрецию ТТГ более чем в 90% случаев.

Гонадотропинома

Раньше считалось, что аденомы гипофиза, секретирующие ФСГ и ЛГ. встречаются крайне редко. Однако недавно показано, что гормонально-неактивные опухоли у женщин могут продуцировать гонадотропные гормоны. Назначение тиролиберина приводит к возрастанию уровней ФСГ, ЛГ, α- и β-субъединиц ЛГ в некоторых, хотя и не во всех, случаях. Описаны случаи гипергонадотропной аменореи с экстремально высокими уровнями гонадотропинов, при которых стимуляция функции яичников менотропином восстанавливает овуляцию и приводит к наступлению беременности.

www.sweli.ru

Заболевания гипофиза, их симптомы, признаки и принципы лечения

Содержание статьи:

Гипофиз – это самая важная железа в человеческом организме. Задача железы – вырабатывать гормоны, которые будут регулировать выработку других гормонов, тем самым поддерживать нормальное состояние организма. При недостатке или переизбытке гормонов гипофиза у человека развиваются различные заболевания.

Недостаток функции органа ведет к следующим заболеваниям:

Переизбыток гормонов провоцирует развитие:

- гипертиреоз;

- гиперпролактинемии;

- гигантизма или акромегалии;

- болезнь Иценко — Кушинга.

Причины

На работу железы влияют различные факторы.

Дефицит гормонов провоцируют:

- хирургическое вмешательство на мозге;

- острое или хроническое нарушение кровообращения в мозге;

- облучение;

- кровоизлияние в ткани мозга;

- черепно-мозговые травмы;

- врожденное поражение гипофиза;

- опухоли мозга, которые сдавливают гипофиз;

- воспалительные заболевания мозга (менингит, энцефалит).

Причиной гиперфункции железы чаще всего является аденома гипофиза – доброкачественная опухоль. Такая опухоль провоцирует головные боли и ухудшает зрение.

Признаки заболеваний, связанных с недостатком работы железы

- Гипотиреоз – болезнь, при которой происходит снижение работы щитовидной железы. Основные симптомы: постоянная усталость, слабость в руках, сниженное настроение. Сухость кожи, ломкость ногтей, головные боли и боли в мышцах.

- Карликовость. Первые признаки болезни обнаруживаются лишь на втором или третьем году жизни. У ребенка происходит замедление роста и физического развития. При вовремя начатом лечении можно достигнуть нормального роста. В период полового созревания такие люди должны принимать половые гормоны.

- Несахарный диабет проявляется частым мочеиспусканием и жаждой. За сутки человек может выделить до 20 литров мочи. Причиной всему недостаток гормона вазопрессина. Лечение может привести к полному выздоровлению, но случается это не всегда.

- Гипопитуитаризм – недуг, при котором нарушается выработка гормонов передней доли гипофиза. Симптомы заболевания будут зависеть от того, какие гормоны вырабатываются в малом количестве. Женщины, как и мужчины могут страдать от бесплодия. У женщин болезнь проявляется в виде отсутствия менструаций, у мужчин – в виде импотенции, уменьшения количества спермы, атрофии яичек.

Признаки заболеваний, связанные с переизбытком гормонов гипофиза

- Гиперпролактинемия – заболевание, часто являющееся причиной бесплодия женщин и мужчин. Один из основных признаков – выделение молока из грудных желез как у женщин, так и у мужчин.

- Гигантизм возникает из-за переизбытка гормона роста. Больной человек достигает 2 метра в росте, его конечности очень длинные, а голова маленькая. Многие больные страдают бесплодием и не доживают до старости, так как умирают от осложнений.

- Акромегалия также возникает из-за переизбытка гормона роста, но развивается болезнь уже после завершения роста организма. Болезнь характеризуется увеличением лицевой части черепа, кистей, стоп. Лечение направлено на снижение функции гипофиза.

- Болезнь Иценко —Кушинга. Серьезное заболевание, которое сопровождается ожирением, повышенным давлением, снижением иммунитета. У женщин при этой болезни растут усы, нарушается менструальный цикл, развивается бесплодие. Мужчины страдают импотенцией и снижением сексуального влечения.

Признаки аденомы гипофиза

- головная боль, которая не уменьшается при использовании обезболивающих препаратов;

- снижение зрения.

Кроме этого появятся признаки другого эндокринологического заболевания (акромегалия, болезнь Иценко — Кушинга и др.).

Диагностика

При подозрении на заболевания гипофиза, человеку нужно обратиться к эндокринологу. Это врач, которые лечит все гормональные нарушения у человека. Во время первой встречи доктор узнает жалобы больного, наличие у него хронических заболеваний и наследственных предрасположенностей. После этого врач назначит прохождение медицинского осмотра. В первую очередь — это сдача анализов крови на гормоны. Также эндокринолог может назначить УЗИ головного мозга, компьютерная или магнитно-резонансная томография.

Лечение

Лечение болезней гипофиза – это длительный, а зачастую пожизненный процесс. При сниженной функции, больному назначают заместительную терапию. Сюда относятся гормоны самого гипофиза и других эндокринных желез. При гиперфункции железы назначаются препараты, которые подавляют ее функции.

Другие статьи сайта:

endokrinka.ru

Опухоль гипофиза: симптомы у женщин

Гипофизарные новообразования, как у женщин, так и у мужчин, бывают двух видов:

- Функциональные, которые провоцируют изменение баланса того или иного гормона. Клиническая картина этой опухоли зависит от типа дефицита гормона.

- Нефункциональные, рост которых оказывает давление на близлежащие мозговые центры. Такие опухоли могут достигать значительных размеров и при этом протекать бессимптомно.

Опухоль гипофиза, симптомы у женщин данная патология вызывает не всегда.

Среди всех новообразований гипофиза лидирующую позицию по количеству диагностических случаев занимает нефункциональная аденома. Диагностика этих опухолей происходит преимущественно случайно во время компьютерной или магнитно-резонансной томографии сопутствующей патологии.

Макроаденомы и карциномы гипофиза у женщин

Данные нефункциональные опухоли достигают у женщин 1 см в диаметре, чего достаточно для пережимания близлежащих нервных окончаний и мозговых центров. Это приводит к развитию следующих симптомов:

- двоение в глазах и размытое зрение;

- внезапная слепота;

- нарушения периферического зрения;

- приступы периодических головных болей;

- парезы и онемение мимических мышц лица;

- головокружение и частая потеря сознания.

Проблемы со зрением формируются при расположении опухоли вблизи перекреста зрительных нервов. В некоторых случаях аденокарценома может вызвать раковое кровотечение, последствием которого считается потеря сознания, слепота и даже смерть больного раком.

Макроаденомы и карценомы гипофиза в процессе своего роста разрушают близлежащие гипофизарные ткани. Эти нарушения провоцируют дефицит таких гормонов:

- Гормон роста.

- Кортизол.

- Гормоны щитовидной железы.

- Половые гормоны.

Независимо от гормонального статуса, онкобольные женщины с гипофизарной опухолью страдают от следующих симптомов:

- хроническая тошнота и общая слабость;

- необъяснимое увеличение или уменьшение массы тела;

- периодическое ощущение холода;

- больные отмечают чувство усталости и разбитости;

- нарушения менструального цикла или полное отсутствие менструаций;

- снижение полового влечения.

В некоторых случаях рост макроаденомы вызывает давление на заднюю долю гипофиза, что сопровождается дефицитом гормона вазопресина. Такое состояние организма квалифицируется как несахарный диабет. Пациентки с такой патологией ощущают частые позывы к мочеиспусканию. Чрезмерная потеря жидкости и минеральных веществ может привести к обезвоживанию организма и коме. Симптомы несахарного диабета устраняются с помощью препарата «Десмопрессин», который является заменителем вазопресина.

Симптомы гипофизарных опухолей у женщин, связанных с нарушением секреции гормона роста

Главные признаки таких функциональных опухолей обусловлены чрезмерной выработкой гормона роста. Клиническая картина патологии зависит от возраста пациентки:

У детей наблюдаются следующие симптомы:

- очень быстрый рост всей костной системы;

- интенсивная боль в суставах;

- повышенное потоотделение.

У взрослых пациенток избыток гормона роста вызывает:

Образование акромегалии (усиленный рост отдельных частей тела). Симптомы заболевания возникают из-за гипертрофии костей рук, ног и черепа. Для таких больных характерно:

- увеличение размера нижних конечностей и черепной коробки;

- усиление тембра голоса;

- изменение черт лица;

- расширение межзубных промежутков;

- периодическая суставная боль;

- повышенное ночное потоотделение;

- увеличение концентрации сахара в крови;

- мочекаменная болезнь и патологии сердечно-сосудистой системы;

- утолщение кожных покровов;

- систематические головные боли;

- повышенная волосистость тела.

Опухоль гипофиза: симптомы у женщин, – фото:

Симптомы повышенного образования кортикотропина

Высокий уровень кортикотропина стимулирует надпочечники вырабатывать чрезмерное количество стероидных гормонов. Такой процесс формирует синдром Кушинга, проявления которого включают следующие признаки:

- необъяснимая прибавка в весе, в основном в области груди и живота;

- синюшные растяжки кожных покровов брюшины;

- повышенная волосистость тела;

- отек и покраснение кожи лица;

- наличие акне;

- образование патологической жировой ткани в области шеи;

- нервозность и депрессии;

- повышенное количество сахара в крови и сахарный диабет;

- гипертензия;

- нарушения менструального цикла;

- остеопороз и, как следствие, повышенная ломкость костей.

Симптомы пролактинсекретирующих аденом гипофиза

Пролактиномы гипофиза считаются наиболее распространенными опухолями гипофиза у женщин молодого возраста. Низкий уровень пролактина вызывает удленение периодов между менструациями или полное отсутствие менструального цикла. Высокий уровень данного гормона проявляется нарушением образования молока.

Симптомы тиреотропин- секретирующей аденомы гипофиза

Это достаточно редкие опухоли гипофиза, рост которых вызывает увеличение концентрации тиреотропного гормона. Данный гормон напрямую воздействует на щитовидную железу, что клинически отображается формированием следующих симптомов у женщин:

- учащение сердцебиения;

- снижение массы тела при резко повышенном аппетите;

- нарушения тактильной чувствительности;

- сильное потоотделение и частые опорожнения;

- беспокойные состояния и бессонница.

Симптомы гонадотропинсекретирующих опухолей гипофиза у женщин

Данная патология вызывает дисбаланс лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Заболевание сопровождается нерегулярными месячными циклами, снижением уровня тестостерона и, соответственно, угнетением половой тяги.

Данная опухоль гипофиза симптомы у женщин вызывает только при достижении значительных размеров. Размер патологии свыше 1 см может провоцировать общую менингеальную симптоматику в виде периодических приступов мигрени, нарушения зрения, длительной тошноты, общего недомогания, субфебрильной температуры тела, снижения массы тела и угнетения психики.

orake.info

Заболевания гипофиза – причины, симптомы, лечение питуитарной железы мозга

- Содержимое:

- Какие нарушения могут быть в гипофизе

Заболевания гипофиза отражаются на деятельности половой, мочеиспускательной, сердечнососудистой и дыхательной системы, а также влияют на репродуктивные функции организма.

Какие нарушения могут быть в гипофизе

Питуитарная железа постоянно развивается. К 40 летнему рубежу масса гипофиза увеличивается вдвое. Гипофиз соединяется с гипоталамусом, и вместе создают нейроэндокринный корпус.Увеличение гипофиза головного мозга происходит по мере взросления человека, а также во время беременности женщины. Изменения могут быть вызваны и рядом патологических изменений.

Основными причинами увеличения или уменьшения объема питуитарной железы являются:

Хирургические операции.

Хирургические операции.- Внутренние кровоизлияния.

- Черепно-мозговые травмы.

- Опухоли и кистозные образования.

- Воспалительные процессы.

- Радиологическое облучение.

- Длительный прием оральных контрацептивов.

Симптомы нарушения работы гипофиза

Первыми характерными симптомами нарушения работы питуитарной железы являются:- Снижение остроты зрения.

- Головная боль.

- Повышенная утомляемость.

- Нарушения суточных ритмов.

Заболевания гипофиза у женщин приводят к скудным маточным кровотечениям, невозможности забеременеть. У мужчин наблюдается половая дисфункция. Как правило, нарушаются нормальные обменные процессы.

Заболевания гипофиза у женщин приводят к скудным маточным кровотечениям, невозможности забеременеть. У мужчин наблюдается половая дисфункция. Как правило, нарушаются нормальные обменные процессы.Недостаток гормонов приводит к обильному мочеиспусканию и обезвоживанию организма. Симптомы заболевания гипофиза проявляются в нарушении работы мочеполовой, эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Остальные проявления зависят от того, какие именно нарушения происходят в организме человека.

Почему увеличивается питуитарная железа

В нормальном состоянии гипофиз человека постоянно изменяется. Для ускорения продуцирования гормонов железа увеличивается в размерах.Благодаря анатомическому строению и тесному сотрудничеству с гипоталамусом, железа может автоматически приспосабливаться к потребностям организма. Так, во время полового акта, беременности, стрессе, физической нагрузке человеку требуется больше пролактина. Нейроэндокринный корпус анализирует психоэмоциональное состояние пациента и изменяет количество вырабатываемого гормона.

Причины увеличения гипофиза не ограничиваются исключительно естественными факторами. Развитие аденомы или образование кистозной полости существенно увеличивает объем железы. Опухоль увеличивает давление на нижний мозговой придаток и приводит к ухудшению зрения, и дисфункции внутренних органов и систем.

Последствия сбоев работы гипофиза

Признаки нарушения работы гипофиза зависят от того, какие гормоны превышают или продуцируются меньше нормы.Переизбыток производства связан со следующими проявлениями:

Высокий уровень пролактина – для женщин характерным является нарушение менструального цикла, бесплодием, лактацией, независимо от беременности. У мужчин уменьшается половое влечение, наступает импотенция.

Высокий уровень пролактина – для женщин характерным является нарушение менструального цикла, бесплодием, лактацией, независимо от беременности. У мужчин уменьшается половое влечение, наступает импотенция.- Избыток соматропного гормона – приводит к нарушениям в анатомическом развитии пациента. Переизбыток СТГ приводит к гигантизму, недостаток проявляется в карликовости.

- Адренокортикотропный гормон – если увеличен размер мозгового придатка, вырабатывающий АКТГ, у пациента развивается остеопороз, болезнь Кушинга, диабет. Нередко нарушения сопровождаются психическими нарушениями.

Какие заболевания связаны с нарушением работы гипофиза

Заболевания, влияющие на работу питуитарной железы, связаны с нарушениями в функциональной деятельности гипоталамуса и гипофиза. В зависимости от того, какая часть мозга поражена, наблюдаются следующие патологические процессы:- Гипоталамус – воспаление сопровождается менингитом, энцефалитом, туберкулезом, травмами головного мозга, нарушениями обмена веществ.

- Гипофиз – заболевания, связанные с нарушением функций питуитарной железы – это пролактинома, смешанная аденома, краниофарингеома, менингиома, кистозные образования.

Беременность при заболеваниях гипофиза

Функциональное нарушение гипофиза приводит к усиленной выработке адренокортикотропного гормона и пролактина. В результате наблюдаются нарушения в регуляции месячных циклов женщины.

Функциональное нарушение гипофиза приводит к усиленной выработке адренокортикотропного гормона и пролактина. В результате наблюдаются нарушения в регуляции месячных циклов женщины.Заболевания сопровождаются скудными маточными кровотечениями. Создаются условия, при которых невозможно создание фолликул. Беременность женщины становится невозможной.

В редких случаях, на ранних стадиях нарушений, наблюдается зачатие ребенка даже при патологических изменениях гипофиза. Беременность проходит нормально. Ухудшение дисфункций питуитарной железы не наблюдается. Весь период развития плода, для женщины обязательно проходить регулярное обследование, целью которого является мониторинг и контроль над состоянием гипофиза.

Как лечат нарушения гипофиза

Терапия заболеваний питуитарной железы зависит от клинических проявлений заболевания. Лечащий врач, обычно эндокринолог или офтальмолог, после обращения пациента с жалобами на головную боль и ухудшение зрения, проведет общее обследование пациента.

Терапия заболеваний питуитарной железы зависит от клинических проявлений заболевания. Лечащий врач, обычно эндокринолог или офтальмолог, после обращения пациента с жалобами на головную боль и ухудшение зрения, проведет общее обследование пациента.После сбора анамнеза и определения предрасположенности пациента к нарушениям в работе нижнего отдела мозга, назначаются несколько диагностических процедур.

Диагностика заболеваний мозгового придатка

Симптомы увеличения размеров нижнего мозгового придатка могут указывать на пораженную часть гипофиза. Поэтому важной частью диагностики нарушений является сбор анамнеза пациента.Определяется интенсивность симптоматики, наличие неврологических признаков. В расчет берутся любые проявления и нарушения в работе сердечнососудистой и половой системы человека. Анамнез пациента позволяет сузить количество необходимых диагностических процедур.

Для точного диагноза проводят следующие виды обследований:

Томография – на МРТ видны любые отклонения в структуре и размерах железы. Обследование помогает выявить кистозные образования или аденому. Если на снимке ясно видна опухоль, дополнительно назначается компьютерная томография с использованием контраста.Преимуществом МРТ и КТ является возможность выявить даже незначительное увеличение вертикального размера нижнего мозгового придатка, что невозможно сделать с помощью любой другой диагностической процедуры.

Томография – на МРТ видны любые отклонения в структуре и размерах железы. Обследование помогает выявить кистозные образования или аденому. Если на снимке ясно видна опухоль, дополнительно назначается компьютерная томография с использованием контраста.Преимуществом МРТ и КТ является возможность выявить даже незначительное увеличение вертикального размера нижнего мозгового придатка, что невозможно сделать с помощью любой другой диагностической процедуры.- Клинические анализы на гормоны – проводятся после определения пострадавшей части гипофиза. Клинические проявления помогают лечащему врачу определить, какие тесты необходимы (тест с тиробилерином, с синактеном и т.д.).

- Визуальное обследование тела пациента – при усиленной выработке пролактина, у женщины начинается лактация. При пальпации груди, надавливании на сосок, выделяется небольшое количество молока.

- Пункция спинного мозга – помогает определить воспаление гипофиза. Нарушения по причине перенесенного менингита, энцефалита и других заболеваний, провоцирующих острый воспалительный процесс, отражаются на химическом составе ликвора.

Методы, применяемые для лечения питуитарной железы

Минимальное увеличение вертикального размера гипофиза не проявляется клинически. После обнаружения отклонений, пациенту назначается поддерживающая медикаментозная терапия. Дальнейшее лечение зависит от наличия тенденций к разрастанию тканей и увеличения железы в объеме.Для улучшения самочувствия пациента традиционно используется:

Медикаментозное лечение – при недостатке гормонов назначается заместительная терапия. Прием препаратов назначается пожизненно.

Медикаментозное лечение – при недостатке гормонов назначается заместительная терапия. Прием препаратов назначается пожизненно.- Хирургическое лечение – кистозные образования и опухоли удаляют с помощью эндоскопа. Противопоказанием к проведению операции является злокачественная природа опухоли.

- Лучевая терапия – использует метод узконаправленного излучения. Облучение приводит к отмиранию клеток и уменьшению объема железы.

Медикаментозное лечение при разрастающейся аденоме эффективно только в 25-30% случаев. Благоприятный прогноз хирургической терапии достигает 70%. После проведения операции у пациента наблюдаются моментальные улучшения в самочувствии.

ponchikov.net

Болезни гипофиза - симптомы и методы диагностики

Гипофиз – это маленькая железа, участвующая в работе эндокринной системы.

Находится в нижней части головного мозга, окружена седловидными костями черепа. Отвечает за выработку гормонов, необходимых для жизнедеятельности.

Нарушение гормонального обмена становится следствием болезней гипофиза.

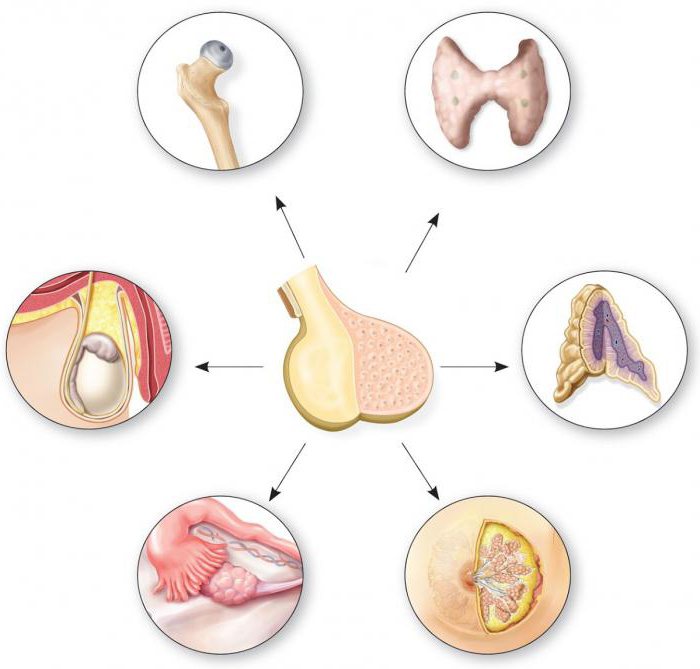

Железа состоит из передней, задней долей и промежуточного участка (средней доли), которые вырабатывают особые вещества, воздействующие на щитовидную железу и надпочечники. Участвуют в образовании пролактина, гонадотропинов и гормонов роста. Они находятся под влиянием гипоталамуса, который отвечает за эндокринные железы и нервные образования.

Причины

Недостаток выработки одного или нескольких гормонов, или их переизбыток, приводит к заболеваниям всей эндокринной системы.

Дефицит гормонов гипофиза наблюдается вследствие ряда причин:- неправильного кровоснабжения;

- кровоизлияния;

- черепно-мозговых травм;

- воспалительных процессов головного мозга;

- облучения;

- сосудистых нарушений.

Заболевание возникает вследствие черепно-мозговой травмы, нейроинфекций, длительного приема оральных контрацептивов.

Симптомы

Болезни гипофиза могут привести к нарушению работы всей системы организма.

Болезни гипофиза могут привести к нарушению работы всей системы организма.

Врожденное заболевание влияет на изменения внешности человека.

При недостатке гормонов в передней доле, — у ребенка происходит замедление роста. Человек остается низкорослым – карликом.

Избыток гормона роста приводит к гигантизму. Такие люди вырастают очень высокими, продолжают расти на протяжении всей жизни.

При неправильной выработке гормона роста у взрослого, физически сформировавшегося человека, развивается акромегалия. Она проявляется в увеличении конечностей, грубом голосе, кривой осанке, изменении работы сердечно-сосудистой системы и внутренних органов.

Недостаток гормона задней доли гипофиза нарушает процесс мочеотделения.

Биохимический анализ крови при нехватке гормонов гипофиза характеризуется снижением глюкозы, натрия, соматотропина. Изменяется реакция на инсулин.

Вторичный дефицит гормонов гипофиза приводит к более сложному заболеванию – гипотиреозу.

Среди редких болезней гипофиза встречается гипофизарная карликовость. Чаще заболевание встречается у мужчин. Болезнь поддается лечению.

Среди редких болезней гипофиза встречается гипофизарная карликовость. Чаще заболевание встречается у мужчин. Болезнь поддается лечению.

Причины увеличения вилочковой железы у грудничка рассмотрим тут.

Знаете ли вы, в каких случаях повышается гормон кортизол. О физиологическом и патологическом повышении кортизола читайте в этой теме.

Гипотиреоз

Болезнь вызвана низкой концентрацией гормонов щитовидной железы.

Болезнь вызвана низкой концентрацией гормонов щитовидной железы.

Возникает при функциональной недостаточности щитовидки или нарушении процессов, влияющих на гормональный обмен.

Различают первичный, вторичный и третичный гипотиреоз.

- Первичный возникает при йододефиците или механических повреждениях щитовидной железы (облучение, операция, травмы).

- Вторичный (центральный) встречается редко. Его особенностью является то, что здоровая щитовидная железа не выполняет своих функций. Причиной может стать нарушение работы гипофиза и гипоталамуса.

- Третичный характеризуется нехваткой щитовидных гормонов. Поскольку гипоталамус не вырабатывает тиреолиберин, то гипофиз прекращает выработку тиреотропного гормона для щитовидки.

Гипотиреоз на ранних стадиях не имеет ярко выраженных симптомов. Выявляется при обследовании уровня гормонов в крови.

Врожденный гипотиреоз характеризуется вздутием живота, появлением пупочной грыжи, увеличением языка и щитовидной железы у новорожденного. Позже, снижением аппетита, запорами, малой прибавкой в весе. При своевременном лечении, рост и функции организма восстанавливаются.

Длительный, запущенный гипотиреоз можно определить по внешнему виду больного. Лицо приобретает желтоватый оттенок, появляется отечность, связанная с задержкой жидкости в организме. Отмечается общая слабость, выпадение волос, отсутствие бровей, сухая кожа, боль в мышцах, зябкость.

Человек, страдающий гипотиреозом, находится в состоянии апатии. Голос становится низким и хриплым, ухудшается слух.

Происходит поражение нервной системы, в результате чего рассеивается внимание, снижается память и интеллект, наблюдаются расстройства сна, депрессия.

Заболевание сопровождается нарушением работы сердечно-сосудистой системы. Повышается уровень холестерина, понижается гемоглобин в крови. Отмечаются регулярные головные боли.

Гипотиреоз может быть причиной ухудшения пищеварения, запоров, тошноты, снижения аппетита, повышенного газообразования.

Болезни гипофиза у женщин, и гипотиреоз в частности приводит к нарушению менструального цикла и репродуктивной функции. Возможно развитие мастопатии. И мужчины и женщины отмечают снижение либидо.

Гиперпролактинемия

Гормон пролактин участвует в регуляции и поддержании грудного молока в период лактации.

Гиперпролактинемия встречается трех типов:

- Физиологическая – естественная функция организма, связанная с деторождением и ростом организма.

- Патологическая наблюдается при аденоме гипофиза или заболеваниях других внутренних органов.

- Фармакологическая возникает при длительном приеме лекарственных препаратов.

Клинические проявления заболевания встречаются у людей любого пола и возраста, проявляются следующими симптомами:

- выделение молока из молочных желез;

- сбой или отсутствие менструации;

- бесплодие;

- снижение либидо, болезненный половой акт;

- импотенция;

- ухудшение зрения;

- задержка полового развития;

- нарушение метаболизма;

- слабость;

- акне;

- раздражительность;

- нарушение сна.

Гиперпролактинемия может стать причиной сахарного диабета.

Аденома гипофиза

В зависимости от выработки гормонов, аденомы гипофиза подразделяют на гормонально:

В зависимости от выработки гормонов, аденомы гипофиза подразделяют на гормонально:

- неактивные;

- активные.

Характеризуются медленным ростом и в большинстве случаев являются доброкачественными.

Активная опухоль гипофиза способна вырабатывать соматотропные, пролактиновые, тиреотропные, кортикотропные и гонадотропные гормоны.

Размеры варьируются от микро- до макроаденом.

Заболевание сложно диагностировать на ранних этапах, так как оно протекает бессимптомно. Рост опухоли сопровождается эндокринно-обменным синдромом. Вызывает увеличение щитовидной железы, ожирение, появление бородавок, повышенную жирность кожных покровов, диабет. Болезнь сопровождается симптомами гипотиреоза и гиперпролактинемии.

Офтальмо-неврологический синдром при росте аденомы вызывает смещение зрительного поля, головные боли, снижение остроты зрения, глазодвигательные нарушения. Это обусловлено давлением опухоли на турецкое седло и ветви черепных нервов. Сопровождается нервными расстройствами, депрессией.

Разрастание аденомы гипофиза может спровоцировать психические нарушения сознания.

Диагностика

При выраженной симптоматике заболеваний гипофиза следует обратиться к врачу-эндокринологу.Назначаются лабораторные анализы, с помощью которых выявляется уровень гормонов крови и моче человека, производится замер биохимических показателей.

При подозрении на узловую форму гипотиреоза, проводят ультразвуковое исследование щитовидной железы.

Компьютерная или магнитно-резонансная томография определяют вид опухоли гипофиза и ее точные размеры, выявляют патологии турецкого седла.

Офтальмологические обследования позволяют диагностировать степень поражения ветвей черепных нервов при аденоме гипофиза.

Гипофиз вырабатывает гормоны, влияющие на работу эндокринной системы. Аденома гипофиза нарушает выработку гормонов, однако доброкачественное новообразование хорошо поддается лечению.

Гипофиз вырабатывает гормоны, влияющие на работу эндокринной системы. Аденома гипофиза нарушает выработку гормонов, однако доброкачественное новообразование хорошо поддается лечению.

Что такое тиреотоксический зоб и как его лечить, читайте в этой статье.

Лечение

В зависимости от вида заболеваний гипофиза назначают медикаментозное лечение разной направленности.

Эти препараты нормализуют выработку гормонов в крови. Проводится общеукрепляющая терапия, подбирается индивидуальный рацион питания для пациента.

Эти препараты нормализуют выработку гормонов в крови. Проводится общеукрепляющая терапия, подбирается индивидуальный рацион питания для пациента.

При аденоме гипофиза вводится лучевая терапия, направленная на устранение вредоносных клеток.

Хирургическое вмешательство проводится при диагностировании макроаденомы и патологии турецкого седла.

Дефицит гормонов восполняется искусственно. При этом пациенту необходим прием дополнительных витаминов и минеральных веществ.

Детям следует вводить гормон постепенно, малыми дозами.

Хорошее самочувствие, нормальный рост (у детей) – признак правильно подобранного лечения.

Восполнение гормональной недостаточности проводится на протяжении всей жизни.

Самолечение может оказаться опасным для жизни. Заболевания не лечатся народными средствами. Подобрать необходимый курс лечения должен врач-эндокринолог после установления диагноза.

Во избежание осложнений следует внимательно прислушиваться к своему организму, ежегодно проходить медицинскую комиссию, сдавать биохимический анализ крови. Мерами профилактики заболеваний гипофиза служит правильное питание, полноценный сон, укрепление иммунитета.

Видео на тему

gormonexpert.ru

Симптомы болезни гипофиза у мужчин и женщин

Среди множества эндокринных расстройств наиболее распространенным считаются болезни гипофиза.

Среди множества эндокринных расстройств наиболее распространенным считаются болезни гипофиза.

Патологии данного органа очень опасны, поскольку он считается самой важной эндокринной железой, за счет которой происходит регуляцию большого количества функций организма.

Нарушения работы могут спровоцировать очень серьезные заболевания, поэтому следует знать ранние симптомы болезни гипофиза.

Причины болезней гипофиза

Гипофиз – это эндокринный орган, который состоит из трех, объединенных между собой желез внутренней секреции.

Основная его функция — управление работой других эндокринных желез. В случае нарушения выработки гормонов гипофиза, негативному воздействию подвержен весь организм, что впоследствии приводит к выраженным расстройствам.

Причины нарушений работы гипофиза:

- Опухоль. Чаще всего нарушение функций органа происходит из-за развития патологических новообразований в непосредственной близости от него. Характер проявления симптомов зависит от того, какие клетки составляют опухоль гипофиза. При увеличении размеров гипофиза у больных проявляются симптомы сдавливания, наиболее распространенными среди которых являются головные боли, зрительные нарушения, сердечная недостаточность, повышенное внутричерепное давление.

- Травмы. На работу гипофиза существенное влияние могут оказать черепно-мозговые повреждения. Причем речь идет о травмах, как открытого, так и закрытого типа. Из-за нарушения целостности развивается недостаточная выработка определенных гормонов, что в свою очередь вызывает вторичные заболевания.

- Инсульт. Нередко причина болезни гипофиза заключается в резком нарушении кровообращения, вызванного инсультом. В особенности, нарушение функций органа может быть вызвана мозговым кровоизлиянием, из-за которого чаще всего развивается избыток гормонов.

- Синдром Шахана. Заболевание, связанное с острым недостаток крови в тканях гипофиза, вызванное снижением артериального давления во время родов у женщин. Как правило, развивается в случае, если родовая деятельность протекает с осложнениями в виде обильных кровотечений.

Нарушения в работе гипофиза вызывает возникновение патологий во всем организме

Следует отметить, что нарушение функций эндокринного органа может быть спровоцирована инфекционным поражением, которое происходит на фоне сильно ослабленного иммунитета. Наиболее распространенной инфекционной патологией гипофиза является абсцесс, который может быть вызван специфическими патогенными микроорганизмами, а также общими вирусными инфекциями.

В целом, существуют различные причины заболевания гипофиза, влияющие на выработку определенных гормонов.

Заболевания, вызванные нарушением работы гипофиза

Существует широкий спектр заболеваний, которые спровоцированы расстройством функций гипофиза. Причина развития болезней может быть связана как усилением выработки определенных гормонов, так и их дефицитом. В любом случае, патология требует тщательного лечения, которое возможно только после предварительной диагностики.

Одно из заболеваний — это нарушение выработки соматропного гормона. Данное вещество выделяется в передней доли гипофиза и отвечает за рост организма. В случае нарушения выработки в детском возрасте могут развиваться серьезные патологии. При дефиците соматропного гормона у пациентов возникает карликовость, при которой мышцы и кости очень медленно увеличиваются в размерах. В случае избытка, у ребенка развивается гигантизм.

Несахарный диабет возникает из-за дефицита гормонов задней доли органа, выполняющего функцию регулятора процессов мочеотделения. Заболевание сопровождается неконтролируемым чувством жажды, при которых пациент употребляет чрезмерное количество жидкости. Кроме этого, при несахарном диабете отмечается сухость кожных покровов, нарушение терморегуляции из-за снижения секреции пота.

Опухоль — причина нарушения функции гипофиза

Акромегалия возникает в результате нарушения функций передней доли гипофиза. Основное проявление болезни – деформация костей, в частности кистей рук, стоп, лицевых костей. При этом у пациентом могут отмечаться изменения голоса, ухудшение осанки, нарушения работы сердца. В редких случаях болезнь сопровождается усиленным ростом волос в различных частях тела.

Болезнь Иценко-Кушинга связана с усиленной выработкой адренокортикотропного гормона, и возникает чаще всего при опухолях гипофиза. При гиперсекреции гормона наблюдается усиленная работа желез надпочечников. Основным симптомом является ожирение, изменения кожного покрова, высыпания, нарушение углеводного обмена. У женщин часто отмечается усиление роста волос.

Гипотиреоз связан с нарушением секреции гормонов щитовидной железы, при которых отмечается их недостаток в организме. Болезнь сопровождается постоянным чувством усталости, регулярными запорами, нарушением термической регуляции, ухудшением мыслительной деятельности. У женщин гипотиреоз вызывает нарушения менструального цикла. В мужчин на фоне заболевания возникают проблемы с потенцией и снижение полового влечения.

Гипопитуитаризм — заболевание, при котором организм испытывает острый дефицит всех гормонов гипофиза. Как правило, развивается в подростковом возрасте, когда потребность в гормональных веществах увеличивается. Развитие болезни может спровоцировать задержки полового созревания. Во взрослом возрасте патология приводит к различным расстройствам репродуктивной системы и нарушению обмена веществ.

В целом, существует большое количество заболеваний, связанных с нарушением функций гипофиза, имеющих специфические симптомы и проявления.

Гипофиз – очень важный эндокринный орган, который регулирует не только работу желез внутренней секреции, но и большинство других функций организма. Нарушение функций гипофиза может стать причиной целого ряда патологических явлений, а потому непременно нужно знать основные симптомы болезни гипофиза, чтобы предотвратить осложнения.

На видео — рассказ специалистов:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Понравилось? Лайкни и сохрани у себя на страничке!

« Предыдущая запись

« Предыдущая запись  Следующая запись »

Следующая запись »mirbodrosti.com

Поиск по сайту

Email рассылка

Узнавай первым

об обновлениях на сайте по Email БЕСПЛАТНО! Как только на сайте появятся новые посты, видео или фото, Ты сразу же будешь извещен об этом одним из первых.

Новое на сайте

Новое на форуме

Нет сообщений для показа