Кариес зубов. Кариес это википедия

Кариес — Медицинская википедия

Кариес (лат. Caries dentium) — это патологический процесс, начинающийся после прорезывания зубов, сопровождающийся деминерализацией и протеолизом, с образованием полости под действием эндо- и экзогенных фактором.

Кариес — очень распространённое заболевание. В детском возрасте оно занимает первое место среди хронических заболеваний и встречается в 5-8 раз чаще, чем заболевание, занимающее второе место по распространённости, — бронхиальная астма

Этиология.

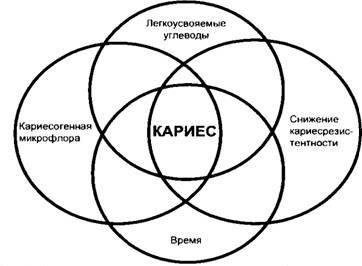

В настоящее время возникновение кариеса зубов связывают с локальным изменением pH на поверхности зуба под зубным налётом[4] вследствие брожения (гликолиза) углеводов, осуществляемого микроорганизмами, и образования органических кислот.При рассмотрении механизмов возникновения кариеса зуба обращает на себя внимание многообразие различных факторов, взаимодействие которых и обуславливает возникновение очага деминерализации: микроорганизмы полости рта, характер питания (количество углеводов), режим питания, количество и качество слюноотделения (реминерализующий потенциал слюны, буферные свойства, неспецифические и специфические факторы защиты слюны), сдвиги в функциональном состоянии организма, количество фтора, поступающего в организм, влияние окружающей среды и т. д. Однако основные факторы для возникновения кариеса следующие: кариесвосприимчивость зубной поверхности, кариесогенные бактерии, ферментируемые углеводы и время.

Кариесвосприимчивость зубной поверхности зависит от множества факторов:

- Свойство анатомической поверхности зуба: в естественных фиссурах и в промежутках между зубами есть благоприятные условия для долговременной фиксации зубного налёта.

- Насыщенность эмали зуба фтором: образовавшиеся в результате этого фторапатиты более устойчивы к действию кислот.

- Гигиена полости рта: своевременное удаление зубного налёта предотвращает дальнейшее развитие кариеса.

- Фактор диеты: мягкая, богатая углеводами пища способствует образованию зубного налёта. Количество витаминов и микроэлементов также влияет на общее состояние организма и особенно слюны.

- Качество и количество слюны: малое количество вязкой слюны способствует прикреплению бактерий к «пелликуле» и образовании зубного налёта Очень важное влияние на кариесрезистентность эмали имеют буферные свойства слюны (которые нейтрализуют кислоты) и количество иммуноглобулинов и других факторов защиты в слюне

- Генетический фактор.

- Скорость кариозного процесса зависит от многих факторов, начавшийся процесс может замедлиться в случае применения фтора, но в среднем кариес контактных поверхностей у постоянных зубов прогрессирует медленно и полость может формироваться в течение 4 лет. Так как корень зуба покрыт более мягкой тканью — цементом, кариес корня развивается в 2.5 раза быстрее, чем в области эмали.

- В случае, если гигиена ротовой полости крайне неудовлетворительная и диета богата сахаром, кариес может развиться буквально через несколько месяцев после прорезывания зуба.

- Общее состояние организма.

Клиническая картина

Клиническая картина (совокупность проявлений болезни):

1. Стадия пятна (macula cariosa). Деминерализация начинается с потери естественного блеска эмали и появления матовых, белых, светло-коричневых и тёмно-коричневых пятен. У белого кариозного пятна в зависимости от остроты процесса могут быть 2 пути развития:

- белое кариозное пятно (прогрессирующая деминерализация) в дальнейшем превращается в поверхностный кариес за счёт нарушения целостности поверхностного слоя

- процесс замедляется, стабилизируется, и вследствие проникновения органических красящих веществ меняет цвет. Следует понимать, что стабилизация временная и рано или поздно на месте пигментированного пятна возникнет дефект тканей.

Кариес в стадии пятна обычно протекает бессимптомно, очень редко при остром течении процесса (белое пятно) может возникнуть чувствительность на химические и термические раздражители.

2. Поверхностный кариес (caries superficialis) / средний кариес (caries media). Возникает на месте белого или пигментированного пятна в результате деструктивных изменений эмали зуба. Для поверхностного и среднего кариеса характерно возникновение кратковременной боли от холода и от химических раздражителей — сладкого, солёного, кислого. При осмотре зуба обнаруживается дефект (полость). При поверхностном кариесе дефект находится в пределах эмали, при среднем кариесе в процесс вовлекается дентин.

3. Глубокий кариес (caries profunda). При этой форме кариозного процесса имеются значительные изменения дентина, что и обуславливает жалобы. Больные указывают на кратковременные боли от механических, химических и температурных раздражителей, проходящие после их устранения.

При осмотре обнаруживается глубокая кариозная полость, заполненная размягчённым дентином. Зондирование дна полости болезненно. Из-за того, что дентин более податлив для кариозного процесса, полость в дентине обычно более обширна, чем эмалевый вход.

В некоторых случаях могут появляться признаки пульпита: ноющая боль в зубе после удаления раздражителя.

Осложнения. Без своевременного и надлежащего лечения кариес может перейти в более тяжёлые формы заболевания зуба (пульпит, периодонтит) и привести к его потере.

Лечение.

Деминерализация кариеса в стадии пятна обратима при проведении реминерализующей терапии. Реминерализующую терапию можно проводить в течение 10 дней аппликациями 10 % раствора глюконата кальция, 1-3 % раствора «Ремодента» (средство, которое получают из природного сырья) и фторсодержащими препаратами (фторид натрия 2-4 %).Наиболее эффективно данную процедуру проводить в кресле врача.Для белых непигментированных пятен прогноз благоприятен, при условии оптимизации гигиены полости рта.

Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса проводится препарированием (удалением поражённых тканей) с последующим замещением, пломбированием кариозной полости. Чрезвычайно важно своевременное обращение к стоматологу для лечения кариеса. Дело в том, что не существует соответствия между размерами повреждений коронки зуба и степенью болевых ощущений. По этой причине достаточно часто к стоматологу попадают пациенты с глубоким кариесом, требующим повторных визитов. Такие пациенты имеют также высокий риск осложнений в виде пульпита и периодонтита. Подобная ситуация ставит под сомнение не только возможность излечения, но и возможность сохранения больного зуба.

Профилактика

Для профилактики, своевременного выявления, лечения и сохранения зубов помимо общих мероприятий необходима активная борьба с кариесом в виде регулярного посещения врача и регулярной санации полости рта. Рекомендуемая частота посещения стоматолога – 2 раза в год. Важно и то, что своевременная санация полости рта является хорошей профилактикой инфекций ротоглотки и дыхательных путей (ангины, ларингиты, бронхиты), профилактики болезней желудка и кишечника (гастриты, язвы). Известно, что эффективное лечение гастритов и язв желудка возможно только при полной санации полости рта и восстановлении жевательной функции. Причина проста: бактерии, живущие в желудке и вызывающие гастрит, попадают туда из ротовой полости, а размножается в кариозных зубах. Санация полости рта является также профилактикой таких тяжелых заболеваний, как полиартрит, ревмокардит, нефрит и др. Вот и получается, что кариес – заболевание, которое способно поражать не только зуб, но и многие другие органы и системы нашего организма.

medviki.com

Кариес - это... Что такое Кариес?

| Зуб, поражённый кариесом | |

| K02. | |

| 521.0 | |

| 29357 | |

Ка́риес зубо́в (лат. Caries dentiis) — патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов, при котором происходит деминерализация и размягчение твёрдых тканей с последующим образованием полости.

Распространённость кариеса

Кариес — очень распространённое заболевание. В детском возрасте оно занимает первое место среди хронических заболеваний, и встречается в 5-8 раз чаще, чем заболевание, занимающее второе место по распространённости, — бронхиальная астма. По данным разных авторов от 80 до 90 % детей с молочным прикусом, около 80 % подростков на момент окончания школы[1] имеют кариозные полости, а 95-98 % взрослых имеют запломбированные зубы. Статистические данные показывают, что в экваториальных регионах (Африка, Азия) кариес менее распространён, чем в приполярных областях (Скандинавия, Северная Америка). В развивающихся странах также отмечен более высокий уровень распространения кариеса.[2]

Этиология

В настоящее время возникновение кариеса зубов связывают с локальным изменением pH на поверхности зуба под зубным налётом[3] вследствие брожения (гликолиза) углеводов, осуществляемого микроорганизмами, и образования органических кислот.

При рассмотрении механизмов возникновения кариеса зуба обращает на себя внимание многообразие различных факторов, взаимодействие которых и обуславливает возникновение очага деминерализации: микроорганизмы полости рта, характер питания (количество углеводов), режим питания, количество и качество слюноотделения (реминерализующий потенциал слюны, буферные свойства, неспецифические и специфические факторы защиты слюны), сдвиги в функциональном состоянии организма, количество фтора, поступающего в организм, влияние окружающей среды и т. д. Однако основные факторы для возникновения кариеса следующие: кариесвосприимчивость зубной поверхности, кариесогенные бактерии, ферментируемые углеводы и время.

Кариесвосприимчивость зубной поверхности

Эмаль зуба — самая твёрдая ткань человеческого организма. По твёрдости она лишь немного уступает алмазу (250—800 ед. Виккерса). Она на 96 % состоит из минералов, в основном из гидроксиапатитов, которые очень восприимчивы к кислотам, поэтому разрушение эмали начинается уже при pH 4,5. Кариесвосприимчивость зубной поверхности зависит от множества факторов:

- Свойство анатомической поверхности зуба: в естественных фиссурах и в промежутках между зубами есть благоприятные условия для долговременной фиксации зубного налёта.

- Насыщенность эмали зуба фтором: образовавшиеся в результате этого фторапатиты более устойчивы к действию кислот.

- Гигиена полости рта: своевременное удаление зубного налёта предотвращает дальнейшее развитие кариеса.

- Фактор диеты: мягкая, богатая углеводами пища способствует образованию зубного налёта. Количество витаминов и микроэлементов также влияет на общее состояние организма и особенно слюны.

- Качество и количество слюны: малое количество вязкой слюны способствует прикреплению бактерий к «пелликуле» и образовании зубного налёта (см. зубная бляшка). Очень важное влияние на кариесрезистентность эмали имеют буферные свойства слюны (которые нейтрализуют кислоты) и количество иммуноглобулинов и других факторов защиты в слюне (см. слюна).

- Генетический фактор.

- Общее состояние организма.

Кариесогенные бактерии

Колония бактерий Str. mutans, вызывающих кариесВ полости рта обнаруживаются множество бактерий, но в процессе формирования зубного налёта (этапы формирования и механизмы см. зубная бляшка) и последующей деминерализации эмали участвуют в основном кислотообразующие стрептококки (Streptococcus mutans, Str. sanguis, Str. mitis, Str. salivarius), для которых характерно анаэробное брожение и лактобактерии (Lactobacilli).

Уже через несколько минут после приёма углеводов, особенно сахарозы, отмечается уменьшение pH с 6 до 4. В зубном налёте кроме молочной кислоты, которая непосредственно образуется при брожении углеводов, обнаруживаются муравьиная, масляная, пропионовая и другие органические кислоты.

Ферментируемые углеводы

Именно кислоты, образовавшиеся при брожении углеводов, приводят к разрушению поверхности эмали. Наличие и активность брожения в налёте зависит от количества и качества доступных углеводов. Наиболее интенсивно идёт брожение сахарозы, менее — глюкозы и фруктозы. Маннит, сорбит и ксилит также проникают в зубную бляшку, однако вследствие малой активности фермента, превращающего их в фруктозу, они неопасны. Крахмал также не является кариесогенным веществом, так как его молекулы не проникают в зубной налёт.

Время

Частота, с которой зуб подвергается кариесогенному воздействию кислот, влияет на вероятность возникновения кариеса. После каждого приёма пищи, которая содержит сахар, микроорганизмы начинают продуцировать кислоты, которые разрушают эмаль. Со временем эти кислоты нейтрализуются буферными свойствами слюны и частично деминерализованной эмали. После каждого периода воздействия кислот на эмаль зуба неорганические минеральные составляющие зубной эмали растворяются и могут оставаться растворёнными 2 часа (см. Эмаль зуба). Если принимать углеводы периодически в течение дня, то pH в течение длительного времени будет низким, буферные свойства слюны не успевают восстановить pH и возникает вероятность необратимого разрушения поверхности эмали.

Как было показано ранее, скорость кариозного процесса зависит от многих факторов, начавшийся процесс может замедлиться в случае применения фтора, но в среднем кариес контактных поверхностей у постоянных зубов прогресирует медленно и полость может формироваться в течение 4 лет. Так как корень зуба покрыт более мягкой тканью — цементом, кариес корня развивается в 2.5 раза быстрее, чем в области эмали.

В случае, если гигиена ротовой полости крайне неудовлетворительная и диета богата сахаром, кариес может развиться буквально через несколько месяцев после прорезывания зуба.[4]

Классификация

Различают следующие стадии и формы кариеса:

Классификация кариеса по ВОЗ

В классификации ВОЗ (9-й пересмотр) кариес выделен в отдельную рубрикацию.

- Кариес эмали, включая «меловое пятно».

- Кариес дентина.

- Кариес цемента.

- Приостановившийся кариес.

- Одонтоклазия.

- Другой.

- Неуточненный.

Классификация по глубине процесса

Для практического врача более удобна и приемлема топографическая классификация:

- А) неосложнённый (простой) кариес

- Кариес стадии пятна (кариозное пятно).

- Поверхностный кариес.

- Средний кариес.

- Глубокий кариес.

- Б) осложнённый кариес (пульпиты, периодонтиты)

При данной классификации учитывается глубина процесса, что важно для выбора метода лечения.

Классификация по остроте процесса

Клиническими наблюдениями установлено, что острота и быстрота кариозного процесса определяют методы и тактику лечения. По их результатам Т. В. Виноградовой была предложена классификация кариеса по остроте и распространённости кариозного процесса:

- Компенсированная форма. При данной форме средняя интенсивность кариеса меньше, чем средняя интенсивность для данной возрастной группы. Процесс идёт медленно, существующие кариозные полости выстланы твёрдым пигментированным дентином (хронический кариес).

Генерализованный кариес

- Субкомпенсированная форма. Средняя интенсивность кариеса равна среднему показателю для данной возрастной группы.

- Декомпенсированная форма, или «острый кариес». Средняя интенсивность кариеса намного больше среднего показателя для данной возрастной группы. При этой форме кариозный процесс происходит интенсивно, наблюдаются множественные кариозные полости, которые заполнены мягким дентином. Крайная форма острого кариеса — так называемое «системное поражение» зубов кариесом, при котором наблюдается поражение всех или почти всех зубов в области шеек.

Классификация по локализации

Американским учёным Блеком была предложена классификация кариозных полостей по локализации:

- I Класс — полости в области фиссур и естественных углублений зубов.

- II Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях малых и больших коренных зубов.

- III Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков без вовлечения режущего края.

- IV Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков с вовлечением режущего края и углов.

- V Класс — полости в области шеек всех групп зубов.

- Позже был также выделен VI Класс — полости атипичной локализации: режущие края фронтальных и бугры жевательных зубов.

Классификация по возникновению процесса

Различают следующие виды кариеса зубов:

- Первичный кариес

- Вторичный (рецидивный) кариес — кариес ранее запломбированных зубов

Клиническая картина

Стадия пятна (macula cariosa)

Деминерализация начинается с потери естественного блеска эмали и появления матовых, белых, светло-коричневых и тёмно-коричневых пятен.

У белого кариозного пятна в зависимости от остроты процесса могут быть 2 пути развития:

- белое кариозное пятно (прогрессирующая деминерализация) в дальнейшем превращается в поверхностный кариес за счёт нарушения целостности поверхностного слоя

- процесс замедляется, стабилизируется, и вследствие проникновения органических красящих веществ меняет цвет. Следует понимать, что стабилизация временная и рано или поздно на месте пигментированного пятна возникнет дефект тканей.

Кариес в стадии пятна обычно протекает бессимптомно, очень редко при остром течении процесса (белое пятно) может возникнуть чувствительность на химические и термические раздражители.

Поверхностный кариес (caries superficialis) / средний кариес (caries media)

Возникает на месте белого или пигментированного пятна в результате деструктивных изменений эмали зуба. Для поверхностного и среднего кариеса характерно возникновение кратковременной боли от холода и от химических раздражителей — сладкого, солёного, кислого. При осмотре зуба обнаруживается дефект (полость). При поверхностном кариесе дефект находится в пределах эмали, при среднем кариесе в процесс вовлекается дентин.

Глубокий кариес (caries profunda)

При этой форме кариозного процесса имеются значительные изменения дентина, что и обуславливает жалобы. Больные указывают на кратковременные боли от механических, химических и температурных раздражителей, проходящие после их устранения.

При осмотре обнаруживается глубокая кариозная полость, заполненная размягчённым дентином. Зондирование дна полости болезненно. Из-за того, что дентин более податлив для кариозного процесса, полость в дентине обычно более обширна, чем эмалевый вход.

В некоторых случаях могут появляться признаки пульпита: ноющая боль в зубе после удаления раздражителя.

Стоматологический зонд.

Осложнения

Без своевременного и надлежащего лечения кариес может перейти в более тяжёлые формы заболевания зуба (пульпит, периодонтит) и привести к его потере.

Диагностика

Диагностика при глубоких формах кариеса обычно не представляет трудностей. Использование стоматологического зеркала и зонда позволяет легко найти и диагностировать кариозные полости. Определённую сложность составляют полости[5], локализованные на «проксимальных» (соприкасающихся) полостях зубов (II класс по Блеку). В таких случаях помогает термодиагностика (холод) и рентгенограмма зубов.[6]

Скрытый кариес.

Рентгенограмма также помогает при диагностике «кариеса в стадии пятна», при котором целостность эмали не нарушена и зонд не задерживается. Диагностику кариеса в стадии пятна можно проводить также окрашиванием поверхности зуба раствором метиленового синего или кариес детектора (в состав входит фуксин, имеет розовую окраску) (окрашиваются изменённые участки) — с помощью этого метода можно дифференцировать кариес в стадии пятна от гипоплазии и флюороза. Можно также осушить поверхность зуба — при этом кариозная поверхность теряет блеск, но такой признак сложнее отличить, поэтому он менее надёжен, чем проба с метиленовым синим.

Для нахождения и диагностики «скрытого» и начального кариеса можно использовать «транслюминесценцию» — просвечивая зуб с противоположной стороны сильным источником света, например стоматологическим фотополимеризатором.

Лечение и профилактика кариеса

Лечение

Деминерализация кариеса в стадии пятна обратима при проведении реминерализующей терапии. Реминерализующую терапию можно проводить в течение 10 дней аппликациями 10 % раствора глюконата кальция, 1-3 % раствора «Ремодента» (средство, которое получают из природного сырья) и фторсодержащими препаратами (фторид натрия 2-4 %).[7] Для белых непигментированных пятен прогноз благоприятен.

Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса проводится препарированием (удалением поражённых тканей) с последующим замещением, пломбированием кариозной полости:

- Анестезия зуба[8]

- Препариривание кариозной полости бормашиной. Удаление нависающих краёв эмали, некрэктомия (полное удаления размягчённого инфицированного дентина), формирование полости для лучшей фиксации пломбы. В зависимости от применяемого пломбировочного материала, метода адгезии и пр. существуют разные методы формирования полости. При глубоком кариесе область дна препарируют вручную стоматологическими «экскаваторами», чтобы исключить перфорацию (вскрытие) пульпы.

- Медикаментозная и антисептическая обработка кариозной полости.

- Травление эмали и дентина 20 % или 37 % фосфорной кислотой (или нанесение самопротравливаемого адгезива).

- Нанесение дентального адгезива.

- В случае глубокой кариозной полости на её дно помещают лечебные прокладки или прокладки из стеклоиономерных цементов.

- Пломбирование кариозной полости пломбой или вкладкой из композитных материалов, металлокомпозиций (амальгамы) или керамики. В случае композитных и керамических материалов удаётся восстановить цвет зуба.

- Окончательные обработка и полировка пломбы.

В редких случаях приходится выполнять депульпацию (удаление нерва) зуба.

Раннее лечение кариеса пломбированием позволяет сохранить зуб здоровым дольше, поскольку при этом приходится препарировать (разрушать) меньшую его часть. При сильно разрушенных зубах приходится устанавливать коронку.

Профилактика

Исходя из современных представлений о возникновении кариеса зубов, его профилактика может осуществляться по двум направлениям:

- устранение кариесогенной ситуации в полости рта

- повышение кариесрезистентности тканей зуба

Основными мерами профилактики кариеса являются:[9]

- регулярный уход за полостью рта;

- снижение потребления сахара;

- использование фторсодержащих зубных паст;

- соблюдение правильной технологии чистки зубов;

- использование растворов 0,1—0,2 % хлоргексидина для ежедневного полоскания полости рта или зубных паст с хлоргексидином;

- употребление ксилита не менее 3 раз в день после еды в виде содержащих ксилит жевательных резинок;

- профилактический осмотр у стоматолога не менее 1 раза в полгода.

Важную роль для устранения кариесогенной ситуации имеет оздоровление организма, соблюдение хорошей гигиены полости рта, устранение зубочелюстных деформаций (скученность зубов), а также проведение специальных мероприятий:

Запечатывание фиссур и слепых ямок

Запечатывание (герметизация) фиссур и слепых ямок[10] специальными текучими полимерами (композиты на основе метакрилата, полиуретана) защищает наиболее вероятные места образования кариеса (фиссуры) и снижает прирост кариеса до 90 %.

Коррекция диеты

Одним из основных факторов риска развития кариеса считается наличие сахаров в диете. Перспективным направлением профилактики является ограничение углеводов в рационе детей и замена сахара некариесогенными продуктами (сорбит, ксилит) в детских пищевых смесях и кондитерских изделиях.[11] Молоко и некоторые сорта сыра также способствуют реминерализации эмали. Использование «жевательных резинок» (особенно с ксилитом[12]) также имеет свою положительную роль. Во-первых, жевательная резинка удаляет остатки пищи и, частично, зубной налёт с фиссур зубов; во-вторых, акт жевания приводит к выделению большого количества слюны.[13]

Для профилактики кариеса В. К. Леонтьевем была предложена «культура потребления углеводов»:

- не есть сладкого на ночь;

- не употреблять сладкое как последнее блюдо;

- не есть сладкое между приёмами пищи.

При нарушении этих правил необходимо прополоскать рот или почистить зубы.

Гигиена полости рта

Гигиена полости рта играет важную роль в профилактике таких заболеваний, как кариес, гингивит, пародонтит. Своевременное удаление зубного налета не только останавливает кариозный процесс, но и приводит к излечению гингивитов (см. методы чистки зубов).

Фторирование

Фтор имеет очень сильно выраженный противокариозный эффект, который объясняется замещением гидроксильной группы (OH-) гидроксиапатита эмали на фтор (F-). Некоторые авторы приводят данные о том, что фтор также подавляет кислотообразующие бактерии. Наиболее выраженный эффект наблюдается при оптимальном его поступлении в организм в период развития, минерализации и последующего созревания зубов, то есть в детском возрасте. Самым радикальным и эффективным методом считается фторирование воды (до концентрации 1 мг/л), что приводит к снижению кариеса на 30-50 %.[14]ВОЗ[15] рекомендовала провести фторирование воды во всех странах. Хотя надо учитывать, что высокое количество фтора (больше чем 1 мг/л) может привести к флюорозу.

Наряду с введением фтора внутрь применяют также местные аппликации фтора 1-2 % фторидом натрия или фторидом олова, нанесением фторсодержащих лаков (фторлак).

Исследование на животных, проведенное в 1991 году организацией National Toxicology Program, утверждало, что фтор повышает риск возникновения остеосаркомой у крыс-самцов. В том же году ученые National Cancer Institute обнаружили рост случаев заболевания у мужчин моложе 20 лет, проживающих в районах, где производится фторирование воды. В 2001 году Elise Bassin (Harvard School of Dental Medicine) провела исследование заболеваемости остеосаркомой среди детей в возрасте до 20 лет. Среди мальчиков, употреблявших воду с содержанием фтора от 30 до 90 % от нормативов Center for Desease Control and Prevention риск возникновения остеосаркомы в 5 раз превышал аналогичный показатель у контрольной группы, употреблявшей нефторированную воду. При уровне фторирования 100 % и выше этот показатель увеличивался до 7 раз. Наибольшая взаимосвязь этих факторов наблюдалась у мальчиков в возрасте от 6 до 8 лет. Это исследование под давлением её научного руководителя Chester Douglass (издателя журнала по вопросам фторирования, спонсируемого компанией Colgate, производящей фторсодержащие зубные пасты) не было опубликовано до 2005 года.[16]

Фторирование воды в России защищают Ю. А. Рахманин (академик РАЕН, МСА, РАВН, МАИ, член-корреспондент РАМН) и А. П. Маслюков (академик РАВН).[17]

Перспективные методы профилактики кариеса

В последнее время ведутся работы над использованием гелий-неоновых лазеров для профилактики кариеса. Исследования показали, что низкоинтенсивный монохроматический красный свет гелий-неонового лазера повышает плотность и стойкость эмали, оказывает антибактериальный эффект, активирует защитные механизмы организма. К примеру, при декомпенсированной форме кариеса показана экспозиция каждого зуба в области шейки на 3 секунды по 10-15 процедур 3 раза в год.[18]

Также ведутся работы над созданием вакцин против Str. mutans, который является основным виновником кариозного процесса.[19]

Лекарственные средства

По АТС выделяют следующие лекарственные средства для лечения и профилактики кариеса

- A01AA Препараты для профилактики кариеса

- A01AB Противомикробные препараты для местного применения при заболеваниях полости рта

- A01AD Прочие препараты для местного применения при заболеваниях полости рта

Примечания

Литература

- Боровский Е. В. и соавт. Терапевтическая стоматология. — Москва, 1998. — ISBN 5-225-02777-6

- Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста. — Москва, 2001. — ISBN 5-86093-054-2

- Бажанов Н. Н. Стоматология. — Москва, 1990. — ISBN 5-225-00829-1

Ссылки

См. также

dic.academic.ru

Кариес зубов — Медицинская википедия

Кариес (лат. Caries dentium) — это сложный, медленно текущий и медленно развивающийся, патологический процесс в твёрдых тканях зуба, развивающийся после прорезывания, возникающий в результате комплексного взаимодействия неблагоприятных внешних/внутренних и общих/местных факторов, характеризующийся в начальной стадии своего развития очаговой деминерализацией неорганической части эмали, разрушения её органического матрикса, заканчивающийся, как правило, деструкцией твёрдых тканей зуба с образованием полости/дефекта в эмали, дентине, а при отсутствии лечения — возникновение воспалительных осложнений со стороны пульпы и периодонта.

Кариес зубов. Зуб, поражённый кариесом

Кариес зубов. Зуб, поражённый кариесом История

Следы кариеса находили у людей, живших 5 тыс. лет назад.

Лечение заболевания у ацтеков

В своём фундаментальном произведении «Общая история дел Новой Испании» (1576) Бернардино де Саагун, опираясь на сведения ацтеков о лечении различных заболеваний, привел объяснение причины возникновения кариеса, а также методы борьбы с ним:

От боли коренных зубов, необходимо подыскать гусеницу |кониайауаль| — виноградную листовертку, которая обычно живёт в навозе, и перемолоть вместе окоцотлем, и приложить |с тонким пером| к щекам, с той стороны, где ощущается боль, и нагреть один чилле [стручковый перец], и вот так нагретым прижать его к тому же коренному зубу, причиняющему боль, и прижать крупинку соли к самому зубу, и проколоть десны, и приложить сверху особую траву под названием тлалькакаоатль. Но если это будет не достаточно, зуб вырывают и прикладывают к пустому месту немного соли. Для того, чтобы не произошло этой вышеупомянутой болезни коренных зубов, будет неплохо оберегать себя от употребления в еду слишком горячих вещей, а если их все-таки съели, то не следует пить очень холодную воду, и |нужно| чистить зубы и коренные зубы после еды, и удалить остатки мяса в промежутках между зубов маленькой палочкой, потому что обычно |это приводит к| нагноению и наносить вред зубам.Распространённость кариеса

Кариес — самое распространённое заболевание человека. Считается, что ни один человек в течение своей жизни в той или иной степени не избежал кариеса. В детском возрасте оно занимает первое место среди хронических заболеваний и встречается в 5-8 раз чаще, чем заболевание, занимающее второе место по распространённости, — бронхиальная астма. По данным разных авторов от 80 до 90 % детей с молочным прикусом, около 80 % подростков на момент окончания школы имеют кариозные полости, а 95-98 % взрослых имеют запломбированные зубы. Статистические данные показывают, что в экваториальных регионах (Африка, Азия) кариес менее распространён, чем в приполярных областях (Скандинавия, Северная Америка). В развивающихся странах также отмечен более высокий уровень распространения кариеса..

Этиология

В настоящее время возникновение кариеса зубов связывают с локальным изменением pH на поверхности зуба под зубным налётом вследствие брожения (гликолиза) углеводов, осуществляемого микроорганизмами, и образования органических кислот.

При рассмотрении механизмов возникновения кариеса зуба обращает на себя внимание многообразие различных факторов, взаимодействие которых и обуславливает возникновение очага деминерализации: микроорганизмы полости рта, характер питания (количество углеводов), режим питания, количество и качество слюноотделения (реминерализующий потенциал слюны, буферные свойства, неспецифические и специфические факторы защиты слюны), сдвиги в функциональном состоянии организма, количество фтора, поступающего в организм, влияние окружающей среды и т. д. Однако основные факторы для возникновения кариеса следующие: кариесвосприимчивость зубной поверхности, кариесогенные бактерии, ферментируемые углеводы и время.

Кариесвосприимчивость зубной поверхности

Эмаль зуба — самая твёрдая ткань человеческого организма. Она на 96 % состоит из минералов, в основном из гидроксиапатитов, которые очень восприимчивы к кислотам, поэтому разрушение эмали начинается уже при pH 4,5. Кариесвосприимчивость зубной поверхности зависит от множества факторов:

- Свойство анатомической поверхности зуба: в естественных фиссурах и в промежутках между зубами есть благоприятные условия для долговременной фиксации зубного налёта.

- Насыщенность эмали зуба фтором: образовавшиеся в результате этого фторапатиты более устойчивы к действию кислот.

- Гигиена полости рта: своевременное удаление зубного налёта предотвращает дальнейшее развитие кариеса.

- Фактор диеты: мягкая, богатая углеводами пища способствует образованию зубного налёта. Количество витаминов и микроэлементов также влияет на общее состояние организма и особенно слюны.

- Качество и количество слюны: малое количество вязкой слюны способствует прикреплению бактерий к «пелликуле» и образовании зубного налёта (см. зубная бляшка). Очень важное влияние на кариесрезистентность эмали имеют буферные свойства слюны (которые нейтрализуют кислоты) и количество иммуноглобулинов и других факторов защиты в слюне (см. слюна).

- Генетический фактор.

- Общее состояние организма.

Кариесогенные бактерии

Колония бактерий Str. mutans, вызывающих кариесВ полости рта обнаруживаются множество бактерий, но в процессе формирования зубного налёта (этапы формирования и механизмы см. зубная бляшка) и последующей деминерализации эмали участвуют в основном кислотообразующие стрептококки (Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, Str. sanguis, Str. mitis, Str. salivarius), для которых характерно анаэробное брожение и лактобактерии (Lactobacillus).

Колония бактерий Str. mutans, вызывающих кариесВ полости рта обнаруживаются множество бактерий, но в процессе формирования зубного налёта (этапы формирования и механизмы см. зубная бляшка) и последующей деминерализации эмали участвуют в основном кислотообразующие стрептококки (Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, Str. sanguis, Str. mitis, Str. salivarius), для которых характерно анаэробное брожение и лактобактерии (Lactobacillus). Уже через несколько минут после приёма углеводов, особенно сахарозы, отмечается уменьшение pH с 6 до 4. В зубном налёте кроме молочной кислоты, которая непосредственно образуется при брожении углеводов, обнаруживаются муравьиная, масляная, пропионовая и другие органические кислоты.

Ферментируемые углеводы

Именно кислоты, образовавшиеся при брожении углеводов, приводят к разрушению поверхности эмали. Наличие и активность брожения в налёте зависит от количества и качества доступных углеводов. Наиболее интенсивно идёт брожение сахарозы, менее интенсивно — глюкозы и фруктозы. Маннит, сорбит и ксилит также проникают в зубную бляшку, однако вследствие малой активности фермента, превращающего их в фруктозу, они неопасны. Крахмал, являющийся полисахаридом, в чистом виде не кариогенен, так как его молекулы не проникают в зубной налёт. Однако, пищевая обработка может привести к разрушению молекулярной структуры крахмала и повысить его кариогенность.

Время

Частота, с которой зуб подвергается кариесогенному воздействию кислот, влияет на вероятность возникновения кариеса. После каждого приёма пищи, которая содержит сахар, микроорганизмы начинают продуцировать кислоты, которые разрушают эмаль. Со временем эти кислоты нейтрализуются буферными свойствами слюны и частично деминерализованной эмали. После каждого периода воздействия кислот на эмаль зуба неорганические минеральные составляющие зубной эмали растворяются и могут оставаться растворёнными 2 часа (см. Эмаль зуба). Если принимать углеводы периодически в течение дня, то pH в течение длительного времени будет низким, буферные свойства слюны не успевают восстановить pH и возникает вероятность необратимого разрушения поверхности эмали.

Как было показано ранее, скорость кариозного процесса зависит от многих факторов, начавшийся процесс может замедлиться в случае применения фтора, но в среднем кариес контактных поверхностей у постоянных зубов прогрессирует медленно и полость может формироваться в течение 4 лет. Так как корень зуба покрыт более мягкой тканью — цементом, кариес корня развивается в 2.5 раза быстрее, чем в области эмали.

В случае, если гигиена ротовой полости крайне неудовлетворительная и диета богата сахаром, кариес может развиться буквально через несколько месяцев после прорезывания зуба.

Классификация

Различают следующие стадии и формы кариеса:

Классификация кариеса по ВОЗ

В классификации ВОЗ (10ый пересмотр) кариес выделен в отдельную рубрикацию.

- Кариес эмали, включая «меловое пятно».

- Кариес дентина.

- Кариес цемента.

- Приостановившийся кариес.

- Одонтоплазия.

- Другой.

- Неуточнённый.

Классификация топографическая

Для практического врача более удобна и приемлема топографическая классификация:

- А) неосложнённый (простой) кариес

- Кариес стадии пятна (кариозное пятно).

На этой стадии эмаль зуба меняет цвет за счет образования на ней мелового пятна. Поверхность при этом остается гладкой, так как эмаль ещё только в начальной стадии разрушения. В этот момент важно не допустить дальнейшего развития заболевания. На ранних стадиях излечить кариес и проще, и дешевле, и безболезненней. На первой стадии лечение зуба начинается с процедуры удаления пятна. Затем осуществляется реминерализация эмали, то есть нанесение на шейку зуба специальных препаратов (например, растворы натрия фторида и кальция глюконата). Также возможно применение такого метода как инфильтрация-пропитывание.

- Поверхностный кариес.

На следующем этапе, вовремя необработанное меловое пятно становится шершавым. Зуб в этом месте болит от горячей, холодной пищи, а также становится чувствительным к сладкому и кислому.(возможно безболезненное течение) Лечение такой стадии пришеечного кариеса будет заключаться в сошлифовке участка зуба, пораженного кариесом. Затем, по аналогии с лечением предыдущей стадии, проводится реминерализующая терапия.(но если кариес локализуется в фиссурах или на контактных поверхностях (данные участки являются кариесвосприимчивыми, так как здесь хорошие условия для фиксации пищи, и они трудно доступны для очищения), то рем-терапия будет бесполезна, поэтому можно отпрепарировать пораженный участок «по всем правилам» и запломбировать.

- Средний кариес.

На третьем этапе кариес начинает проникать глубже. Поражается дентин. Становится хорошо заметно серьёзное поражение зуба. Болевые ощущения становятся более частыми, интенсивными и продолжительными. Лечение среднего кариеса заключается в удалении поврежденной части зуба, обработке медикаментозными препаратами и установке пломбы.

- Глубокий кариес.

Когда повреждения невылеченного зуба доходят до околопульпарного дентина, начинается стадия глубокого кариеса. Процедура лечения заключается в удалении поврежденной части зуба, обработке медикаментозными препаратами, внесении реминерализующих препаратов и установке пломбы. При отсутствии лечения данного заболевания происходит дальнейшее разрушение дентина и поражение пульпы (нерва) зуба — пульпит и, как его дальнейший исход, периодонтит.

При данной классификации учитывается глубина процесса, что важно для выбора метода лечения.

Кариес в стадии пятна, поверхностный кариес, средний кариес с небольшими дефектами невиден на рентгенограмме. Очень важно дифференцировать кариес от других заболеваний:

общее между этими заболеваниями: наличие пятен, показания эом (электроодонтометрии)в норме, отсутствие субъективного дискомфорта. различия: кариес можно окрасить спец красителями, эти 2 заболевания нельзя, также флюороз и гипоплазия возникают до прорезывания, а кариес — после, кариес возникает в кариес-восприимчивых участках, а они в атипичных местах(на кариес резистентных)

Классификация по остроте процесса

Клиническими наблюдениями установлено, что острота и быстрота кариозного процесса определяют методы и тактику лечения. По их результатам Т. В. Виноградовой была предложена классификация кариеса по остроте и распространённости кариозного процесса:

- Компенсированная форма. При данной форме средняя интенсивность кариеса меньше, чем средняя интенсивность для данной возрастной группы. Процесс идёт медленно, существующие кариозные полости выстланы твёрдым пигментированным дентином (хронический кариес).

Генерализованный кариес

Генерализованный кариес - Субкомпенсированная форма. Средняя интенсивность кариеса равна среднему показателю для данной возрастной группы.

- Декомпенсированная форма, или «острый кариес». Средняя интенсивность кариеса намного больше среднего показателя для данной возрастной группы. При этой форме кариозный процесс происходит интенсивно, наблюдаются множественные кариозные полости, которые заполнены мягким дентином. Крайная форма острого кариеса — так называемое «системное поражение» зубов кариесом, при котором наблюдается поражение всех или почти всех зубов в области шеек.

Классификация по локализации

Американским учёным Блеком была предложена классификация кариозных полостей по локализации:

- I Класс — полости в области фиссур и естественных углублений зубов.

- II Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях малых и больших коренных зубов.

- III Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков без вовлечения режущего края.

- IV Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков с вовлечением режущего края и углов.

- V Класс — полости в области шеек всех групп зубов.

- Позже был также выделен VI Класс — полости атипичной локализации: режущие края фронтальных и бугры жевательных зубов.

Классификация по возникновению процесса

Различают следующие виды кариеса зубов:

- Первичный кариес

- Вторичный (рецидивный) кариес — кариес ранее запломбированных зубов

Распространение кариеса

Распространение кариеса Клиническая картина

Стадия пятна (macula cariosa)

Деминерализация начинается с потери естественного блеска эмали и появления матовых, белых, светло-коричневых и тёмно-коричневых пятен. Появление данной зоны является следствием потери тканями зуба минеральных веществ, в особенности солей кальция, что приводит к нарушению структуры эмали.

У белого кариозного пятна в зависимости от остроты процесса могут быть 2 пути развития:

- белое кариозное пятно (прогрессирующая деминерализация) в дальнейшем превращается в поверхностный кариес за счёт нарушения целостности поверхностного слоя

- процесс замедляется, стабилизируется, и вследствие проникновения органических красящих веществ меняет цвет. Следует понимать, что стабилизация временная и рано или поздно на месте пигментированного пятна возникнет дефект тканей.

Кариес в стадии пятна обычно протекает бессимптомно, очень редко при остром течении процесса (белое пятно) может возникнуть чувствительность на химические и термические раздражители. Однако кариозное пятно хорошо окрашивается метиленовым синим. По этой причине именно это вещество используется в целях диагностики.

Распространение кариеса

Распространение кариеса Поверхностный кариес (caries superficialis) / средний кариес (caries media)

Возникает на месте белого или пигментированного пятна в результате деструктивных изменений эмали зуба. Для поверхностного и среднего кариеса характерно возникновение кратковременной боли от холода и от химических раздражителей — сладкого, солёного, кислого. При осмотре зуба обнаруживается дефект (полость). При поверхностном кариесе дефект находится в пределах эмали, при среднем кариесе в процесс вовлекается дентин.

Глубокий кариес (caries profunda)

При этой форме кариозного процесса имеются значительные изменения дентина, что и обуславливает жалобы. Больные указывают на кратковременные боли от механических, химических и температурных раздражителей, проходящие после их устранения.

При осмотре обнаруживается глубокая кариозная полость, заполненная размягчённым дентином. Зондирование дна полости болезненно. Из-за того, что дентин более податлив для кариозного процесса, полость в дентине обычно более обширна, чем эмалевый вход.

В некоторых случаях могут появляться признаки пульпита: ноющая боль в зубе после удаления раздражителя.

Осложнения

Без своевременного и надлежащего лечения кариес может перейти в более тяжёлые формы заболевания зуба (пульпит, периодонтит) и привести к его потере.

Диагностика

Диагностика при глубоких формах кариеса обычно не представляет трудностей. Использование стоматологического зеркала и зонда позволяет легко найти и диагностировать кариозные полости. Определённую сложность составляют полости, локализованные на «проксимальных» (соприкасающихся) полостях зубов (II класс по Блеку). В таких случаях помогает термодиагностика (холод) и рентгенограмма зубов.

Скрытый кариес.

Скрытый кариес. Рентгенограмма также помогает при диагностике «кариеса в стадии пятна», при котором целостность эмали не нарушена и зонд не задерживается. Диагностику кариеса в стадии пятна можно проводить также окрашиванием поверхности зуба раствором метиленового синего или кариес детектора (в состав входит фуксин, имеет розовую окраску) (окрашиваются изменённые участки) — с помощью этого метода можно дифференцировать кариес в стадии пятна от гипоплазии и флюороза. Можно также осушить поверхность зуба — при этом кариозная поверхность теряет блеск, но такой признак сложнее отличить, поэтому он менее надёжен, чем проба с метиленовым синим.

Для нахождения и диагностики «скрытого» и начального кариеса можно использовать «транслюминесценцию» — просвечивая зуб с противоположной стороны сильным источником света, например стоматологическим фотополимеризатором.

Лечение и профилактика кариеса

Лечение

Деминерализация кариеса в стадии пятна обратима при проведении реминерализующей терапии. Реминерализующую терапию можно проводить в течение 10 дней аппликациями 10 % раствора глюконата кальция, 1-3 % раствора «Ремодента» (средство, которое получают из природного сырья) и фторсодержащими препаратами (фторид натрия 2-4 %). Наиболее эффективно данную процедуру проводить в кресле врача: сначала проводится очистка зуба от налета и пелликулы, затем меловидное пятно обрабатывают слабым раствором кислот (например 40 % лимонная кислота) в течение 1 минуты, после чего промывают водой и наносят раствор 10 % глюконата кальция или гидрохлорида кальция с помощью аппликации или электрофореза в течение 15 минут с добавлением свежего раствора каждые пять минут. Для белых непигментированных пятен прогноз благоприятен, при условии оптимизации гигиены полости рта.

Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса проводится препарированием (удалением поражённых тканей) с последующим замещением, пломбированием кариозной полости.

Медики из французского национального института здоровья и медицинских исследований (INSERM) в 2010 году обнаружили способ лечения больного кариесом зуба без оперативного вмешательства. Меланоцитстимулирующие гормоны, введённые в кариозную полость или нанесённые рядом, стимулируют клетки тканей зуба размножаться и заращивать повреждение. Опыты на мышах показали, что зубы восстанавливаются в течение месяца.

Этапы обработки кариозной полости

- Определение окклюзионных точек.

- Анестезия зуба (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, наркоз).

- Очистка зуба от пищевого налёта с помощью щётки и пасты или стоматологических пескоструев (Air flow и др.)

- Наложение изолирующей системы по ситуации (коффердам, OptiDam и др.)

- Препарирование кариозной полости бормашиной. Удаление нависающих краёв эмали, некрэктомия (полное удаление размягчённого инфицированного дентина), формирование полости для лучшей фиксации пломбы. В зависимости от применяемого пломбировочного материала, метода адгезии и пр. существуют разные методы формирования полости. При глубоком кариесе область дна препарируют вручную стоматологическими «экскаваторами», чтобы исключить перфорацию (вскрытие) пульпы или бормашиной на малых оборотах.

- Антисептическая (медикаментозная) обработка кариозной полости проводится с помощью 2 % водного раствора хлоргексидина или гелем на его основе, также в некоторые кондиционирующие гели входят уже антисептики.

- В случае глубокой кариозной полости на её дно помещают лечебные прокладки или прокладки из стеклоиономерных цементов.

- В зависимости от вида вносимого материала, проводят обработку кариозной полости с помощью праймера, адгезива. При использовании адгезива 4, 5 поколения сначала проводят кондиционирование эмали и дентина 20 % или 37 % фосфорной кислотой, 6,7,8 поколения адгезивных систем относятся к самопротравливающим.

- Нанесение дентального адгезива.

- Пломбирование кариозной полости пломбой или вкладкой из композитных материалов, металлокомпозиций (амальгамы) или керамики. В случае композитных и керамических материалов удаётся восстановить цвет зуба.

- Пришлифовка окклюзионных контактов, полировка пломбы.

В редких случаях приходится выполнять депульпацию (удаление нерва) зуба.

Раннее лечение кариеса пломбированием позволяет сохранить зуб здоровым дольше, поскольку при этом приходится препарировать (разрушать) меньшую его часть. При сильно разрушенных зубах приходится устанавливать коронку.

Профилактика

Исходя из современных представлений о возникновении кариеса зубов, его профилактика должна осуществляться по двум направлениям:

- устранение кариесогенной ситуации в полости рта;

- повышение кариесрезистентности тканей зуба.

Основными мерами профилактики кариеса являются:

Важную роль для устранения кариесогенной ситуации имеет оздоровление организма, соблюдение хорошей гигиены полости рта, устранение зубочелюстных деформаций (скученность зубов), а также проведение специальных мероприятий:

Запечатывание фиссур и слепых ямок

Запечатывание (герметизация) фиссур и слепых ямок специальными текучими полимерами (композиты на основе метакрилата, полиуретана) защищает наиболее вероятные места образования кариеса (фиссуры) и снижает прирост кариеса до 90 %.

Коррекция диеты

Одним из основных факторов риска развития кариеса считается наличие сахаров в диете. Перспективным направлением профилактики является ограничение углеводов в рационе детей и замена сахара некариесогенными продуктами (сорбит, ксилит) в детских пищевых смесях и кондитерских изделиях. Молоко и некоторые сорта сыра также способствуют реминерализации эмали. Использование жевательных резинок (особенно с ксилитом) также имеет свою положительную роль. Во-первых, жевательная резинка удаляет остатки пищи и, частично, зубной налёт с фиссур зубов; во-вторых, акт жевания приводит к выделению большого количества слюны.

Для профилактики кариеса В. К. Леонтьевым была предложена «культура потребления углеводов»:

- не употреблять сладкое как последнее блюдо при приёме пищи;

- не есть сладкое между основными приёмами пищи;

- не есть сладкого на ночь;

- при нарушении данных правил следует почистить зубы, пожевать жевательную резинку без сахара или поесть твёрдых овощей или фруктов, очищающих полость рта

Кислые и сладкие напитки лучше пить через соломинку. Вредно также сосать леденцы, содержащие сахар.

Гигиена полости рта

Гигиена полости рта играет важную роль в профилактике таких заболеваний, как кариес, гингивит, пародонтит. Своевременное удаление зубного налета не только останавливает кариозный процесс, но и приводит к излечению гингивитов (см. методы чистки зубов).

Фторирование

Фтор имеет очень сильно выраженный противокариозный эффект, который объясняется замещением гидроксильной группы (OH-) гидроксиапатита эмали на фтор (F-). Некоторые авторы приводят данные о том, что фтор также подавляет кислотообразующие бактерии. Наиболее выраженный эффект наблюдается при оптимальном его поступлении в организм в период развития, минерализации и последующего созревания зубов, то есть в детском возрасте. Самым радикальным и эффективным методом считается фторирование воды (до концентрации 1 мг/л), что приводит к снижению кариеса на 30-50 %. рекомендовала провести фторирование воды во всех странах. Хотя надо учитывать, что высокое количество фтора (больше чем 1 мг/л) может привести к флюорозу.

Наряду с введением фтора внутрь применяют также местные аппликации фтора 1-2 % фторидом натрия или фторидом олова, нанесением фторсодержащих лаков (фторлак).

Исследование на животных, проведенное в 1991 году организацией National Toxicology Program, утверждало, что фтор повышает риск возникновения остеосаркомы у крыс-самцов. В том же году ученые National Cancer Institute обнаружили рост случаев заболевания у мужчин моложе 20 лет, проживающих в районах, где производится фторирование воды. В 2001 году Elise Bassin (Harvard School of Dental Medicine) провела исследование заболеваемости остеосаркомой среди детей в возрасте до 20 лет. Среди мальчиков, употреблявших воду с содержанием фтора от 30 до 90 % от нормативов Center for Desease Control and Prevention риск возникновения остеосаркомы в 5 раз превышал аналогичный показатель у контрольной группы, употреблявшей нефторированную воду. При уровне фторирования 100 % и выше этот показатель увеличивался до 7 раз. Наибольшая взаимосвязь этих факторов наблюдалась у мальчиков в возрасте от 6 до 8 лет. Это исследование под давлением её научного руководителя Chester Douglass (издателя журнала по вопросам фторирования, спонсируемого компанией Colgate, производящей фторсодержащие зубные пасты) не было опубликовано до 2005 года.

Фторирование воды в России защищают Ю. А. Рахманин (академик РАЕН, МСА, РАВН, МАИ, член-корреспондент РАМН) и А. П. Маслюков (академик РАВН).

Перспективные методы профилактики кариеса

В последнее время ведутся работы над использованием гелий-неоновых лазеров для профилактики кариеса. Исследования показали, что низкоинтенсивный монохроматический красный свет гелий-неонового лазера повышает плотность и стойкость эмали, оказывает антибактериальный эффект, активирует защитные механизмы организма. К примеру, при декомпенсированной форме кариеса показана экспозиция каждого зуба в области шейки на 3 секунды по 10-15 процедур 3 раза в год.

Также ведутся работы над созданием вакцин против Str. mutans, который является основным виновником кариозного процесса.

Лекарственные средства

По АТС выделяют следующие лекарственные средства для лечения и профилактики кариеса:

- A01AA Препараты для профилактики кариеса

- A01AB Противомикробные препараты для местного применения при заболеваниях полости рта

- A01AD Прочие препараты для местного применения при заболеваниях полости рта

Литература

- Боровский Е. В. и соавт. Терапевтическая стоматология. — Москва, 1998.

- Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста. — Москва, 2001.

- Бажанов Н. Н. Стоматология. — Москва, 1990.

См. также

medviki.com

КАРИЕС ЗУБОВ это что такое КАРИЕС ЗУБОВ: определение — Психология.НЭС

Деминерализация эмали происходит в результате действия на нее органических кислот, в основном молочной и пировиноградной, образующихся на поверхности эмали вследствие ферментации углеводов микроорганизмами зубного налета. При этом наряду с непосредственным разрушающим действием органических кислот на минеральные вещества эмали имеет значение длительное повышение концентрации водородных ионов, способствующее растворению кристаллов апатита эмали. В дальнейшем наблюдается проникновение микроорганизмов в более глубокие ткани зуба.

Возникновению кариеса зубов способствуют общие и местные факторы. Наибольшее значение среди общих факторов имеет алиментарный (недостаточное поступление в организм белков, витаминов, минеральных солей, ряда микроэлементов, в том числе фтора, избыточное потребление легко ферментируемых углеводов), а также нарушения функций других органов и систем организма, стрессовые ситуации. К местным факторам относят количественные и качественные изменения слюны, длительная задержка в полости рта остатков пищи, содержащей углеводы. Важное значение в развитии кариеса имеет резистентность зуба, которая зависит от структурных особенностей и химического состава эмали.

В течении кариозного процесса различают раннюю – стадию пятна (белого и пигментированного) и позднюю стадию – стадию образования дефекта твердых тканей (поверхностный, средний и глубокий кариес). Кариес в стадии пятна протекает бессимптомно и обнаруживается только при осмотре. Поверхностный кариес возникает на месте белого или пигментированного пятна и характеризуется разрушением ткани эмали. Он может сопровождаться кратковременными болями при действии механических и температурных раздражителей, чаще болевые ощущения отсутствуют.

При среднем кариесе повреждается поверхностный слой дентина. Симптоматика, как правило, отсутствует, иногда возникают небольшие кратковременные болевые ощущения. При осмотре обнаруживают кариозную полость с размягченным дентином.

При глубоком кариесе процесс захватывает значительную часть дентина. Больные жалуются на кратковременные боли при воздействии механических, химических и температурных раздражителей, проходящие после их устранения. При осмотре выявляют глубокую кариозную полость с размягченным дентином, зондирование дна полости болезненно. Прогрессирование и переход процесса на пульпу приводит к развитию пульпита.

Лечение зависит от характера изменений в тканях зуба. В стадии белого пятна лечение проводят без препарирования. В участок деминерализации вводят ионы кальция и фосфора. С этой целью применяют 10 % раствор глюконата кальция, 1,5 – 3 % раствор «Ремодента». Поверхность зуба высушивают, удаляют зубной налет, а затем на участок поражения на 15 – 20 мин накладывают ватные тампоны, смоченные реминерализирующим раствором. Курс лечения состоит из 15 процедур. При начальных изменениях белое пятно исчезает полностью, при значительной деминерализации пятно уменьшается в размере, но полностью не исчезает. Возможны рецидивы, в связи с чем возникает необходимость повторного лечения.

При поверхностном, среднем и глубоком кариесе проводят препарирование кариозной полости с последующим восстановлением анатомической формы зуба – пломбированием.

Профилактика направлена на устранение условий, способствующих развитию кариеса, и повышение резистентности эмали зуба. В первую очередь необходимо ограничить употребление избыточного количества углеводов, исключить прием сладостей в промежутках между едой, а также не употреблять сладкое как последнее блюдо, перед сном, после чистки зубов. Сахар лучше заменить углеводами, не подвергающимися ферментации, – ксилитом, сорбитом и др. В рацион вводят твердую пищу (овощи, фрукты), разжевывание которой способствует самоочищению зубов (освобождение от остатков пищи, мягкого зубного налета).

Ведущее значение в профилактике кариеса принадлежит гигиене полости рта. Чистить зубы необходимо утром после завтрака и особенно тщательно (не менее 3 мин) вечером перед сном. Дети должны начинать чистить зубы с 2-3-летнего возраста, с 4 лет – два раза в день. Зубные пасты в связи с менее выраженным абразивным действием имеют более широкое распространение, чем зубные порошки. Наряду с гигиеническими пастами можно использовать пасты лечебно-профилактического действия, содержащие те или иные лекарственные вещества. Зубы рекомендуется чистить зубной щеткой с искусственной щетиной. Если щетина теряет свою форму, начинает ломаться, разволокняется, щетку необходимо заменить. Удаление остатков пищи производят с помощью зубочистки. Для удаления зубного налета с поверхности зуба, из межзубных промежутков применяют зубные нити. Вспомогательным гигиеническим средством являются зубные эликсиры, которые используются после чистки зубов или после еды.

Важная роль в формировании устойчивости зубов к неблагоприятным факторам принадлежит питанию. Во время беременности, когда у плода происходит закладка и развитие зубов молочного прикуса, питание будущей матери должно быть разнообразным, необходимо обязательно включать в рацион молочные продукты. Особое значение имеет характер питания ребенка в первый год жизни (закладка и развитие постоянных зубов). Естественное вскармливание обеспечивает организм новорожденного всеми необходимыми компонентами.

Наибольшее значение для предупреждения кариеса, особенно в период минерализации твердых тканей зубов и их прорезывания, имеет фтор. При недостаточном поступлении фтора в организм его следует вводить дополнительно различными способами. Наиболее дешевым и эффективным способом введения фтора в организм, рекомендованным ВОЗ, является фторирование питьевой воды. Используют также средства, предназначенные для местного применения: раствор фторида натрия, фторсодержащий лак, «Ремодент».

vocabulary.ru

Кариес зубов - это... Что такое Кариес зубов?

Ка́риес (лат. Caries dentium) — это патологический процесс, начинающийся после прорезывания зубов, сопровождающийся деминерализацией и протеолизом, с образованием полости под действием эндо- и экзогенных факторов.

Распространённость кариеса

Кариес — очень распространённое заболевание. В детском возрасте оно занимает первое место среди хронических заболеваний и встречается в 5-8 раз чаще, чем заболевание, занимающее второе место по распространённости, — бронхиальная астма. По данным разных авторов от 80 до 90 % детей с молочным прикусом, около 80 % подростков на момент окончания школы[1] имеют кариозные полости, а 95-98 % взрослых имеют запломбированные зубы. Статистические данные показывают, что в экваториальных регионах (Африка, Азия) кариес менее распространён, чем в приполярных областях (Скандинавия, Северная Америка). В развивающихся странах также отмечен более высокий уровень распространения кариеса.[2]. Следы кариеса находили у людей, живших 5 тыс. лет назад[3]

Этиология

В настоящее время возникновение кариеса зубов связывают с локальным изменением pH на поверхности зуба под зубным налётом[4] вследствие брожения (гликолиза) углеводов, осуществляемого микроорганизмами, и образования органических кислот.

При рассмотрении механизмов возникновения кариеса зуба обращает на себя внимание многообразие различных факторов, взаимодействие которых и обуславливает возникновение очага деминерализации: микроорганизмы полости рта, характер питания (количество углеводов), режим питания, количество и качество слюноотделения (реминерализующий потенциал слюны, буферные свойства, неспецифические и специфические факторы защиты слюны), сдвиги в функциональном состоянии организма, количество фтора, поступающего в организм, влияние окружающей среды и т. д. Однако основные факторы для возникновения кариеса следующие: кариесвосприимчивость зубной поверхности, кариесогенные бактерии, ферментируемые углеводы и время.

Кариесвосприимчивость зубной поверхности

Эмаль зуба — самая твёрдая ткань человеческого организма. Она на 96 % состоит из минералов, в основном из гидроксиапатитов, которые очень восприимчивы к кислотам, поэтому разрушение эмали начинается уже при pH 4,5. Кариесвосприимчивость зубной поверхности зависит от множества факторов:

- Свойство анатомической поверхности зуба: в естественных фиссурах и в промежутках между зубами есть благоприятные условия для долговременной фиксации зубного налёта.

- Насыщенность эмали зуба фтором: образовавшиеся в результате этого фторапатиты более устойчивы к действию кислот.

- Гигиена полости рта: своевременное удаление зубного налёта предотвращает дальнейшее развитие кариеса.

- Фактор диеты: мягкая, богатая углеводами пища способствует образованию зубного налёта. Количество витаминов и микроэлементов также влияет на общее состояние организма и особенно слюны.

- Качество и количество слюны: малое количество вязкой слюны способствует прикреплению бактерий к «пелликуле» и образовании зубного налёта (см. зубная бляшка). Очень важное влияние на кариесрезистентность эмали имеют буферные свойства слюны (которые нейтрализуют кислоты) и количество иммуноглобулинов и других факторов защиты в слюне (см. слюна).

- Генетический фактор.

- Общее состояние организма.

Кариесогенные бактерии

Колония бактерий Str. mutans, вызывающих кариесВ полости рта обнаруживаются множество бактерий, но в процессе формирования зубного налёта (этапы формирования и механизмы см. зубная бляшка) и последующей деминерализации эмали участвуют в основном кислотообразующие стрептококки (Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, Str. sanguis, Str. mitis, Str. salivarius), для которых характерно анаэробное брожение и лактобактерии (Lactobacillus).

Уже через несколько минут после приёма углеводов, особенно сахарозы, отмечается уменьшение pH с 6 до 4. В зубном налёте кроме молочной кислоты, которая непосредственно образуется при брожении углеводов, обнаруживаются муравьиная, масляная, пропионовая и другие органические кислоты.

Ферментируемые углеводы

Именно кислоты, образовавшиеся при брожении углеводов, приводят к разрушению поверхности эмали. Наличие и активность брожения в налёте зависит от количества и качества доступных углеводов. Наиболее интенсивно идёт брожение сахарозы, менее интенсивно — глюкозы и фруктозы. Маннит, сорбит и ксилит также проникают в зубную бляшку, однако вследствие малой активности фермента, превращающего их в фруктозу, они неопасны. Крахмал, являющийся полисахаридом, в чистом виде не кариогенен, так как его молекулы не проникают в зубной налёт. Однако, пищевая обработка может привести к разрушению молекулярной структуры крахмала и повысить его кариогенность.[5]

Время

Частота, с которой зуб подвергается кариесогенному воздействию кислот, влияет на вероятность возникновения кариеса. После каждого приёма пищи, которая содержит сахар, микроорганизмы начинают продуцировать кислоты, которые разрушают эмаль. Со временем эти кислоты нейтрализуются буферными свойствами слюны и частично деминерализованной эмали. После каждого периода воздействия кислот на эмаль зуба неорганические минеральные составляющие зубной эмали растворяются и могут оставаться растворёнными 2 часа (см. Эмаль зуба). Если принимать углеводы периодически в течение дня, то pH в течение длительного времени будет низким, буферные свойства слюны не успевают восстановить pH и возникает вероятность необратимого разрушения поверхности эмали.

Как было показано ранее, скорость кариозного процесса зависит от многих факторов, начавшийся процесс может замедлиться в случае применения фтора, но в среднем кариес контактных поверхностей у постоянных зубов прогрессирует медленно и полость может формироваться в течение 4 лет. Так как корень зуба покрыт более мягкой тканью — цементом, кариес корня развивается в 2.5 раза быстрее, чем в области эмали.

В случае, если гигиена ротовой полости крайне неудовлетворительная и диета богата сахаром, кариес может развиться буквально через несколько месяцев после прорезывания зуба[6].

Классификация

Различают следующие стадии и формы кариеса:

Классификация кариеса по ВОЗ

В классификации ВОЗ (10ый пересмотр) кариес выделен в отдельную рубрикацию.

- Кариес эмали, включая «меловое пятно».

- Кариес дентина.

- Кариес цемента.

- Приостановившийся кариес.

- Одонтоклазия.

- Другой.

- Неуточненный.

Классификация по глубине процесса

Для практического врача более удобна и приемлема топографическая классификация:

- А) неосложнённый (простой) кариес

- Кариес стадии пятна (кариозное пятно).

На этой стадии эмаль зуба меняет цвет за счет образования на ней мелового пятна. Поверхность при этом остается гладкой, так как эмаль ещё только в начальной стадии разрушения. В этот момент важно не допустить дальнейшего развития заболевания. На ранних стадиях излечить кариес и проще, и дешевле, и безболезненней. На первой стадии лечение зуба начинается с процедуры удаления пятна. Затем осуществляется реминерализация эмали, то есть нанесение на шейку зуба специальных препаратов (например, растворы натрия фторида и кальция глюконата).

-

- Поверхностный кариес.

На следующем этапе, вовремя необработанное меловое пятно становится шершавым. Зуб в этом месте болит от горячей, холодной пищи, а также становится чувствительным к сладкому и кислому. Лечение такой стадии пришеечного кариеса будет заключаться в сошлифовке участка зуба, пораженного кариесом. Затем, по аналогии с лечением предыдущей стадии, проводится реминерализующая терапия.

-

- Средний кариес.

На третьем этапе кариес начинает проникать глубже. Поражается дентин. Становится хорошо заметно серьёзное поражение зуба. Болевые ощущения становятся более частыми, интенсивными и продолжительными. Лечение среднего кариеса заключается в удалении поврежденной части зуба, обработке медикаментозными препаратами и установке пломбы.

-

- Глубокий кариес.

Когда повреждения невылеченного зуба доходят до околопульпарного дентина, начинается стадия глубокого кариеса. Процедура лечения заключается в удалении поврежденной части зуба, обработке медикаментозными препаратами, внесении реминерализующих препаратов и установке пломбы. При отсутствии лечения данного заболевания происходит дальнейшее разрушение дентина и поражение пульпы (нерва) зуба — пульпит и, как его дальнейший исход, периодонтит.

При данной классификации учитывается глубина процесса, что важно для выбора метода лечения.

Классификация по остроте процесса

Клиническими наблюдениями установлено, что острота и быстрота кариозного процесса определяют методы и тактику лечения. По их результатам Т. В. Виноградовой была предложена классификация кариеса по остроте и распространённости кариозного процесса:

- Компенсированная форма. При данной форме средняя интенсивность кариеса меньше, чем средняя интенсивность для данной возрастной группы. Процесс идёт медленно, существующие кариозные полости выстланы твёрдым пигментированным дентином (хронический кариес).

- Субкомпенсированная форма. Средняя интенсивность кариеса равна среднему показателю для данной возрастной группы.

- Декомпенсированная форма, или «острый кариес». Средняя интенсивность кариеса намного больше среднего показателя для данной возрастной группы. При этой форме кариозный процесс происходит интенсивно, наблюдаются множественные кариозные полости, которые заполнены мягким дентином. Крайная форма острого кариеса — так называемое «системное поражение» зубов кариесом, при котором наблюдается поражение всех или почти всех зубов в области шеек.

Классификация по локализации

Американским учёным Блеком была предложена классификация кариозных полостей по локализации:

- I Класс — полости в области фиссур и естественных углублений зубов.

- II Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях малых и больших коренных зубов.

- III Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков без вовлечения режущего края.

- IV Класс — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков с вовлечением режущего края и углов.

- V Класс — полости в области шеек всех групп зубов.

- Позже был также выделен VI Класс — полости атипичной локализации: режущие края фронтальных и бугры жевательных зубов.

Классификация по возникновению процесса

Различают следующие виды кариеса зубов:

- Первичный кариес

- Вторичный (рецидивный) кариес — кариес ранее запломбированных зубов

Клиническая картина

Стадия пятна (macula cariosa)

Деминерализация начинается с потери естественного блеска эмали и появления матовых, белых, светло-коричневых и тёмно-коричневых пятен.

У белого кариозного пятна в зависимости от остроты процесса могут быть 2 пути развития:

- белое кариозное пятно (прогрессирующая деминерализация) в дальнейшем превращается в поверхностный кариес за счёт нарушения целостности поверхностного слоя

- процесс замедляется, стабилизируется, и вследствие проникновения органических красящих веществ меняет цвет. Следует понимать, что стабилизация временная и рано или поздно на месте пигментированного пятна возникнет дефект тканей.

Кариес в стадии пятна обычно протекает бессимптомно, очень редко при остром течении процесса (белое пятно) может возникнуть чувствительность на химические и термические раздражители.

Распространение кариесаПоверхностный кариес (caries superficialis) / средний кариес (caries media)

Возникает на месте белого или пигментированного пятна в результате деструктивных изменений эмали зуба. Для поверхностного и среднего кариеса характерно возникновение кратковременной боли от холода и от химических раздражителей — сладкого, солёного, кислого. При осмотре зуба обнаруживается дефект (полость). При поверхностном кариесе дефект находится в пределах эмали, при среднем кариесе в процесс вовлекается дентин.

Глубокий кариес (caries profunda)

При этой форме кариозного процесса имеются значительные изменения дентина, что и обуславливает жалобы. Больные указывают на кратковременные боли от механических, химических и температурных раздражителей, проходящие после их устранения.

При осмотре обнаруживается глубокая кариозная полость, заполненная размягчённым дентином. Зондирование дна полости болезненно. Из-за того, что дентин более податлив для кариозного процесса, полость в дентине обычно более обширна, чем эмалевый вход.

В некоторых случаях могут появляться признаки пульпита: ноющая боль в зубе после удаления раздражителя.

Стоматологический зонд.Осложнения

Без своевременного и надлежащего лечения кариес может перейти в более тяжёлые формы заболевания зуба (пульпит, периодонтит) и привести к его потере.

Диагностика

Диагностика при глубоких формах кариеса обычно не представляет трудностей. Использование стоматологического зеркала и зонда позволяет легко найти и диагностировать кариозные полости. Определённую сложность составляют полости[7], локализованные на «проксимальных» (соприкасающихся) полостях зубов (II класс по Блеку). В таких случаях помогает термодиагностика (холод) и рентгенограмма зубов.[8]

Скрытый кариес.Рентгенограмма также помогает при диагностике «кариеса в стадии пятна», при котором целостность эмали не нарушена и зонд не задерживается. Диагностику кариеса в стадии пятна можно проводить также окрашиванием поверхности зуба раствором метиленового синего или кариес детектора (в состав входит фуксин, имеет розовую окраску) (окрашиваются изменённые участки) — с помощью этого метода можно дифференцировать кариес в стадии пятна от гипоплазии и флюороза. Можно также осушить поверхность зуба — при этом кариозная поверхность теряет блеск, но такой признак сложнее отличить, поэтому он менее надёжен, чем проба с метиленовым синим.

Для нахождения и диагностики «скрытого» и начального кариеса можно использовать «транслюминесценцию» — просвечивая зуб с противоположной стороны сильным источником света, например стоматологическим фотополимеризатором.

Лечение и профилактика кариеса

Лечение

Деминерализация кариеса в стадии пятна обратима при проведении реминерализующей терапии. Реминерализующую терапию можно проводить в течение 10 дней аппликациями 10 % раствора глюконата кальция, 1-3 % раствора «Ремодента» (средство, которое получают из природного сырья) и фторсодержащими препаратами (фторид натрия 2-4 %).[9] Наиболее эффективно данную процедуру проводить в кресле врача: сначала проводится очистка зуба от налета и пелликулы, затем меловидное пятно обрабатывают слабым раствором кислот (например 40 % лимонная кислота) в течение 1 минуты, после чего промывают водой и наносят раствор 10 % глюконата кальция или гидрохлорида кальция с помощью аппликации или электрофореза в течение 15 минут с добавлением свежего раствора каждые пять минут. Для белых непигментированных пятен прогноз благоприятен, при условии оптимизации гигиены полости рта.

Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса проводится препарированием (удалением поражённых тканей) с последующим замещением, пломбированием кариозной полости.

Медики из французского национального института здоровья и медицинских исследований (INSERM) в 2010 году обнаружили способ лечения больного кариесом зуба без оперативного вмешательства. Меланоцитстимулирующие гормоны, введённые в кариозную полость или нанесённые рядом, стимулируют клетки тканей зуба размножаться и заращивать повреждение. Опыты на мышах показали, что зубы восстанавливаются в течение месяца[10].

Этапы обработки кариозной полости

- Определение окклюзионных точек.

- Анестезия зуба[11] (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, наркоз).

- Очистка зуба от пищевого налёта с помощью щётки и пасты или стоматологических пескоструев (Air flow и др.)

- Наложение изолирующей системы по ситуации (коффердам, OptiDam и др.)

- Препарирование кариозной полости бормашиной. Удаление нависающих краёв эмали, некрэктомия (полное удаления размягчённого инфицированного дентина), формирование полости для лучшей фиксации пломбы. В зависимости от применяемого пломбировочного материала, метода адгезии и пр. существуют разные методы формирования полости. При глубоком кариесе область дна препарируют вручную стоматологическими «экскаваторами», чтобы исключить перфорацию (вскрытие) пульпы или бормашиной на малых оборотах.

- Антисептическая (медикаментозная) обработка кариозной полости проводится с помощью 2 % водного раствора хлоргексидина или гелем на его основе, так же в некоторые кондиционирующие гели входят уже антисептики.

- В случае глубокой кариозной полости на её дно помещают лечебные прокладки или прокладки из стеклоиономерных цементов.

- В зависимости от вида вносимого материала, проводят обработку кариозной полости с помощью праймера, адгезива. При использовании адгезива 4, 5 поколения сначала проводят кондиционирование эмали и дентина 20 % или 37 % фосфорной кислотой, 6,7,8 поколения адгезивных систем относятся к самопротравливающим.

- Нанесение дентального адгезива.

- Пломбирование кариозной полости пломбой или вкладкой из композитных материалов, металлокомпозиций (амальгамы) или керамики. В случае композитных и керамических материалов удаётся восстановить цвет зуба.

- Пришлифовка окклюзионных контактов, полировка пломбы.

В редких случаях приходится выполнять депульпацию (удаление нерва) зуба.

Раннее лечение кариеса пломбированием позволяет сохранить зуб здоровым дольше, поскольку при этом приходится препарировать (разрушать) меньшую его часть. При сильно разрушенных зубах приходится устанавливать коронку.

Профилактика

Исходя из современных представлений о возникновении кариеса зубов, его профилактика должна осуществляться по двум направлениям:

- устранение кариесогенной ситуации в полости рта;

- повышение кариесрезистентности тканей зуба.

Основными мерами профилактики кариеса являются[12]:

- регулярный уход за полостью рта;

- снижение потребления сахара;

- использование фторсодержащих зубных паст;

- соблюдение правильной технологии чистки зубов;

- использование растворов 0,1—0,2 % хлоргексидина для ежедневного полоскания полости рта или зубных паст с хлоргексидином;